素潜り海水魚採集のいろいろ【装備編】

私の趣味はマリンアクアリウムですが、

その原点は、海に潜って採集した魚を飼育するというものでした。

現在も伊豆や和歌山、高知や沖縄、時には日本海側まで足を延ばし、

魚を採集して、気に入った魚は持ち帰って飼育しています。

今年は3月に沖縄へアドバンスドダイバーのライセンスを

取得しに行くついでに海に潜って採集をしました。

5月と6月は高知へ行き、今年の夏も、沖縄、伊豆に遠征する予定です。

先日は三重に行きましたが、散々な結果でバカ貝三昧でした。

さて、私が素潜りで採集を始めたのは2年半程前です。

まだまだ長い時間潜っていられないし、採れる魚種も限られています。

しかし、魚を相手に採ろう採られまいのファイトをするのは

とても高揚した気分になり、いつの間にか素潜り採集の世界にのめりこんでいました。

珍しい魚を見つけた時には、この魚は絶対に採らなくてはという

緊張感を押し殺し、魚との微妙な駆け引きで網に追い込み、

ついに採ったときの喜びは言葉に表せないものがあります。

そんな素潜り採集のあれこれを今回は特集でお送りします。

素潜り採集の基本

素潜り(スキンダイビング)は、スクーバなどの呼吸器具をつけずに、

自分の息だけで潜水をすることです。

私は、基本的にシュノーケリングと同じ装備で潜っています。

潜水すると、水深が深くなっていくにつれ、水圧が高くなっていきます。

すると、水圧で鼓膜が体の内側へ押されます。

そのまま潜り続けると痛みを感じるようになり、潜っていられなくなります(スクイズ)。

体外から受けている圧力と体内の圧力が等しくないために、この現象は起こります。

それを防ぐには、体内外の圧力を等しくする必要があるので、

鼻をつまんだ状態で、鼻息をしようとします。

すると鼓膜がボコっと膨らんだ感じになり体内外の圧力が等しくなります(圧平衡)。

これを深度が深くなるたびに繰り返すことで、

スクイズを防ぎ、より深い所へ潜れるようになります。

慣れてくると、鼻をつままなくてもできるようになります。

素潜り採集ではどうしても両手が網でふさがるので、

鼻をつままずに圧平衡ができるようになると、かなり捗ります。

また、シュノーケルをつけた状態で潜った場合、

シュノーケルの中に海水が入ってくるので、海面に上がった際に

シュノーケルに強く息を吹き込んで、シュノーケル内の水を吐き出す必要があります。

これをシュノーケルクリアといいます。

素潜り採集の装備

東上の採集のスタイルを図で表すとこのようになります。

マスク

いわゆる水中メガネです。一眼のものと二眼のものがあり、一眼のものは視野が広く回りを見渡しやすく、二眼のものは一眼のものに比べ圧平衡しやすいといわれています。

マスクストラップ(ネオプレーンラミネート ナイロン100%)

元々純正品はゴム製でしたが髪の毛が引っ掛かり痛いので、布製に交換しました。ゴム製のストラップに布製カバーをつける形の「マスクストラップカバー」もあります。

シュノーケル

TUSA製。口の部分が水面より下にあってもシュノーケルクリアがしやすいものを使用しています。重要な器具の一つなので、選ぶときは自分に合ったものを選びましょう。

ウェットスーツ

自分の体形に合わせたオーダーメイドです。体形が標準的でないなら、オーダーメイドをお勧めします。体重変動は±5kgが許容範囲です。厚さは5mmで、ある程度低い水温にも対応できます。(2月の和歌山はやめましょう笑)そろそろ使い始めて3年半なので尻周りがボロボロです。新調すると高くつくので暫く我慢します。

フードベスト

顔をすっぽり覆うフードベストです。ラッシュガードの上に着ます。つまり、ラッシュとウエットスーツの間に着る防寒着です。スキューバダイビングではこれがあるかないかで全然違います。これを着ると圧平衡しやすくなります。

グローブ(滑り止め付き軍手)

takosuke氏お勧めの品。水中でゴツゴツした岩に手をかけて怪我をしたり、ウニ等に刺されないようにするための装備です。網を持つ手が滑らないようにする重要なアイテムでもあります。下に普通の軍手もつけておくとある程度ガンガゼの棘対策になります。

ウエイトベルトとバックル

ウエイトをつけるためのベルトです。カラビナをつけてイカシ等を取り付けることができます。水中では水圧で体が引き締まりますので、バックルはややきつめに締めるといいかもしれません。

カラビナ

金魚網やイカシをベルトにつけておくのに使います。大きなもののほうが水中で扱いやすいと思います。ウエイトベルトにはDリングを取り付け、そこにカラビナを取り付けます。Dリングを間に挟む理由として、ベルトに直接カラビナを取り付けるとカラビナが不意の方向へ回ってしまい、いざ魚が採れた時に採集用イカシが取り外しにくくなってしまうため、慌ててしまいます。そうなると、魚を逃がしてしまうかもしれないためです。同様の理由で、カラビナは出来るだけ大きいものの方が、水中ではスムーズにイカシの脱着ができます。

ウエイト

170cm57㎏の私は通常4kg程度で十分ですが、素潜り採集では様々なアイテムを腰につけているので1kg追加して5kgで潜っています。素潜り採集では潜りやすいようやや重めにするのがいいかと思います。

網バケツとロープ

この中に採集されたやや大きめの魚を入れておけます。釣りのときに水を汲む網バケツとロープを使っています。いわゆる穴あきバケツにロープを取り付け、ロープ巻きにウキを取り付けたものです。このままだと水に浮くので、初めの図のように拠点として使う場合は、バケツの中に石を入れ水底にバケツを沈めておきます。ロープは10mあるので10mまでの水深に対応しています。ウキはもう少し視認性の高いものを使うと尚良いと思います。採った魚をストックしておくために漁港に沈めておくときにも使います。

フィン

足ヒレです。ロングフィンやジェットフィンがありますが、私は体力がないので普通のものを使っています。

マリンブーツ

余談ですが、海に入りながら用を足すので、潜り終わる頃には純度の高いションベンがブーツの中に溜まっておりとても臭いです。

金魚網

私が大好きなタツノオトシゴやヨウジウオを採る時に使います。これらの魚は玉網をすり抜けてしまうからです。

イカシ

広口T型瓶1Lに穴を開けたものを使っています。

採集用イカシの作り方←ここをクリック

玉網

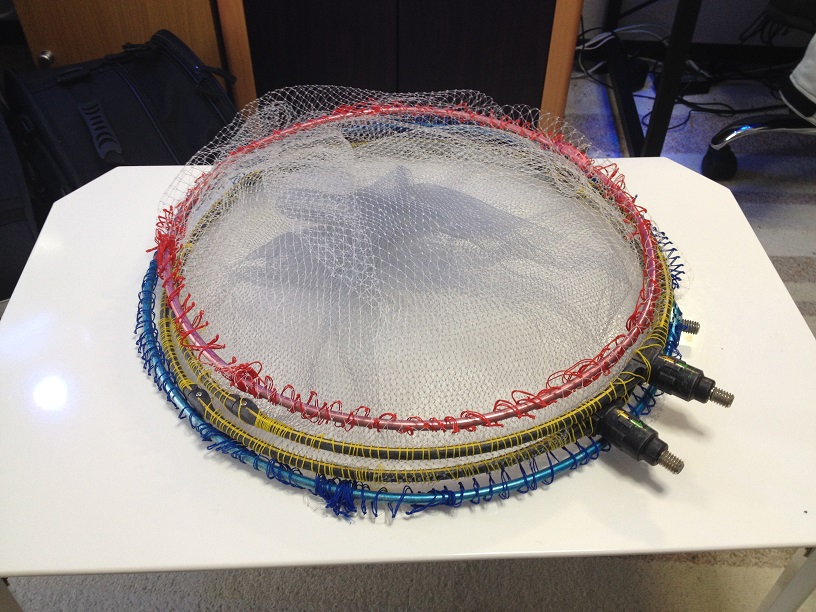

丸型の玉網のフレームは釣具屋で売られています。フレームは折り畳み式とワンフレームの2種類があります。

折りたたみ式

メリット

メリット

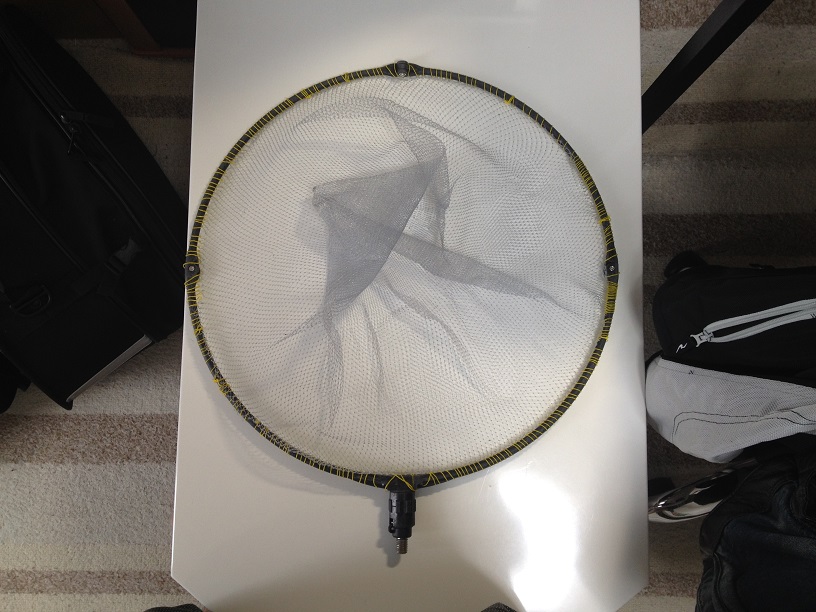

東上は両方とも持っていますが、ワンフレームタイプは1つ1万円以上する「極(きわみ)」を直径45cmと直径50cm各1つずつ所有しています。大きさが違いますが、特に意味はありません。装着している網は純正品の「極」です。ただし、「極」の網目は大きいため、小型魚は網をすり抜けてしまいます。ですので小型魚にはもう少し網目の細いタックルベリーで売っている100円網を使用しています。そちらは後者の折り畳み式に装着しています。

折りたたみ式は一つ5000円程度のカーボン玉網?(商品名忘れた)を使用しています。最初に買ったのはこちらですが、水中での剛性のなさに違和感を覚えたのでワンフレームを買い足しました。タックルベリーの100円の細目網を使用しています。ただし、フレームが太いため網の外側の輪を通して取り付けることができなかったので、ポリ糸でぐるぐる巻きにして無理矢理装着しています。丸いフレームの網は、一辺が直線になっている網よりも魚が逃げやすいので若干採集が難しくなりますが、東上は始めからこのスタイルなので特に何も感じていません。川遊び用の柄の長い網は水中では取り回しにくいので使いません。

上記のフレームを買った場合、別途持ち手が必要になります。東上は初め、木製の持ち手を使っていましたが、強度に難があったので塩ビパイプ製のものにしました。そのままだと網に接続できないので適当なジョイントパーツと、釣具屋で売っている金属製の接続部品を組み合わせました。見た目の重厚感もバッチリです(いらない)。柄の長さは60cm・50cm・45cmの3種類です。60cmよりも長いと取り回しにくいと東上は感じました。

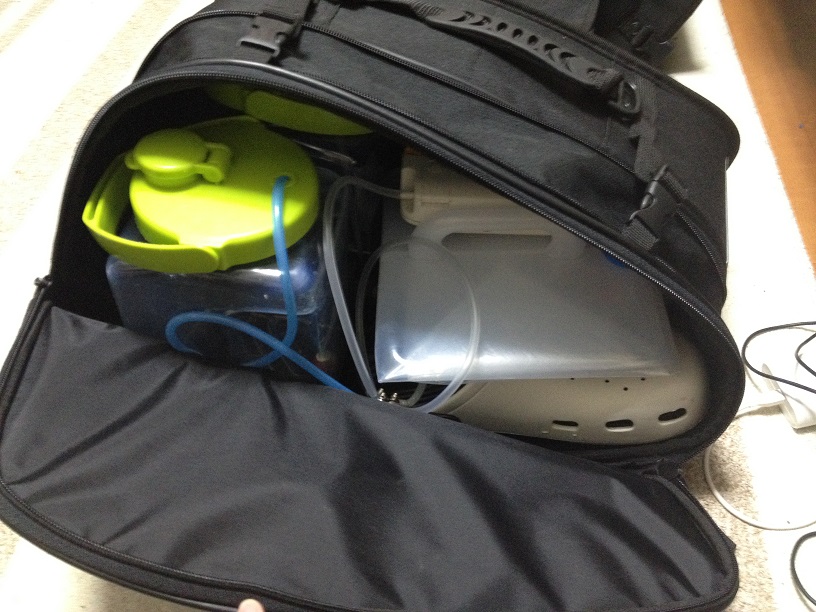

ポリタンク又は携帯用イカシ

採った魚を車で輸送する時に使います。キャンプツーリング×海水魚採集では、積載に制限があるため写真の果実酒瓶を使います。

小型の持ち帰り用イカシの作り方

使うのは、写真左側のタケヤ製のポリ容器の果実酒瓶です。果実酒瓶は通常ガラス製のものが多いですが、強度に問題があるのでイカシとしては使用しません。

この果実酒瓶は上部にガス抜き穴が開いているので、面倒な穴あけ加工が不要です。この穴にエアーチューブを通してエアストーン・エアーポンプを取り付ければ

簡単に小型のイカシが作れます。右が2.4Lのタイプ、左が4Lのタイプです。

motofizz サイドバッグLに2個ぴったり入ります。

通常の車を使った採集では、20Lポリタンクを使います。

エアーポンプ・エアーチューブ・エアーストーン

輸送時の酸素供給の要です。

くもり止め(ONE DROP)

あったほうがいい程度のものです。極端に水温が低くない限りは、ツバをつけておけば十分くもり止めになります。

ドックスプロプラグ

ダイビングには本来耳栓は厳禁ですが、この耳栓は小さな穴が開いているダイビング専用耳栓です。耳の外と中の圧力変化をゆっくりにすることで圧平衡をしやすいようにした耳栓です。昨年の潜りで耳を故障し鼓膜に穴が開いてしまったので、また耳を壊さないよう購入しました。ダイビングよりも、さらに圧力変化の大きいフリーダイビングではさらに有効だと思われます。

左右の耳栓がつながっており、失くしにくいよう工夫されています。

素潜り海水魚採集のいろいろ【法規編】に続きます

今回東上の使用している道具について解説しましたが、採集のスタイルは人によって様々です。自分なりのスタイルを確立して快適な採集ライフを送ってください。

その原点は、海に潜って採集した魚を飼育するというものでした。

現在も伊豆や和歌山、高知や沖縄、時には日本海側まで足を延ばし、

魚を採集して、気に入った魚は持ち帰って飼育しています。

今年は3月に沖縄へアドバンスドダイバーのライセンスを

取得しに行くついでに海に潜って採集をしました。

5月と6月は高知へ行き、今年の夏も、沖縄、伊豆に遠征する予定です。

先日は三重に行きましたが、散々な結果でバカ貝三昧でした。

さて、私が素潜りで採集を始めたのは2年半程前です。

まだまだ長い時間潜っていられないし、採れる魚種も限られています。

しかし、魚を相手に採ろう採られまいのファイトをするのは

とても高揚した気分になり、いつの間にか素潜り採集の世界にのめりこんでいました。

珍しい魚を見つけた時には、この魚は絶対に採らなくてはという

緊張感を押し殺し、魚との微妙な駆け引きで網に追い込み、

ついに採ったときの喜びは言葉に表せないものがあります。

そんな素潜り採集のあれこれを今回は特集でお送りします。

素潜り採集の基本

素潜り(スキンダイビング)は、スクーバなどの呼吸器具をつけずに、

自分の息だけで潜水をすることです。

私は、基本的にシュノーケリングと同じ装備で潜っています。

潜水すると、水深が深くなっていくにつれ、水圧が高くなっていきます。

すると、水圧で鼓膜が体の内側へ押されます。

そのまま潜り続けると痛みを感じるようになり、潜っていられなくなります(スクイズ)。

体外から受けている圧力と体内の圧力が等しくないために、この現象は起こります。

それを防ぐには、体内外の圧力を等しくする必要があるので、

鼻をつまんだ状態で、鼻息をしようとします。

すると鼓膜がボコっと膨らんだ感じになり体内外の圧力が等しくなります(圧平衡)。

これを深度が深くなるたびに繰り返すことで、

スクイズを防ぎ、より深い所へ潜れるようになります。

慣れてくると、鼻をつままなくてもできるようになります。

素潜り採集ではどうしても両手が網でふさがるので、

鼻をつままずに圧平衡ができるようになると、かなり捗ります。

また、シュノーケルをつけた状態で潜った場合、

シュノーケルの中に海水が入ってくるので、海面に上がった際に

シュノーケルに強く息を吹き込んで、シュノーケル内の水を吐き出す必要があります。

これをシュノーケルクリアといいます。

素潜り採集の装備

東上の採集のスタイルを図で表すとこのようになります。

マスク

いわゆる水中メガネです。一眼のものと二眼のものがあり、一眼のものは視野が広く回りを見渡しやすく、二眼のものは一眼のものに比べ圧平衡しやすいといわれています。

マスクストラップ(ネオプレーンラミネート ナイロン100%)

元々純正品はゴム製でしたが髪の毛が引っ掛かり痛いので、布製に交換しました。ゴム製のストラップに布製カバーをつける形の「マスクストラップカバー」もあります。

シュノーケル

TUSA製。口の部分が水面より下にあってもシュノーケルクリアがしやすいものを使用しています。重要な器具の一つなので、選ぶときは自分に合ったものを選びましょう。

ウェットスーツ

自分の体形に合わせたオーダーメイドです。体形が標準的でないなら、オーダーメイドをお勧めします。体重変動は±5kgが許容範囲です。厚さは5mmで、ある程度低い水温にも対応できます。(2月の和歌山はやめましょう笑)そろそろ使い始めて3年半なので尻周りがボロボロです。新調すると高くつくので暫く我慢します。

フードベスト

顔をすっぽり覆うフードベストです。ラッシュガードの上に着ます。つまり、ラッシュとウエットスーツの間に着る防寒着です。スキューバダイビングではこれがあるかないかで全然違います。これを着ると圧平衡しやすくなります。

グローブ(滑り止め付き軍手)

takosuke氏お勧めの品。水中でゴツゴツした岩に手をかけて怪我をしたり、ウニ等に刺されないようにするための装備です。網を持つ手が滑らないようにする重要なアイテムでもあります。下に普通の軍手もつけておくとある程度ガンガゼの棘対策になります。

ウエイトベルトとバックル

ウエイトをつけるためのベルトです。カラビナをつけてイカシ等を取り付けることができます。水中では水圧で体が引き締まりますので、バックルはややきつめに締めるといいかもしれません。

カラビナ

金魚網やイカシをベルトにつけておくのに使います。大きなもののほうが水中で扱いやすいと思います。ウエイトベルトにはDリングを取り付け、そこにカラビナを取り付けます。Dリングを間に挟む理由として、ベルトに直接カラビナを取り付けるとカラビナが不意の方向へ回ってしまい、いざ魚が採れた時に採集用イカシが取り外しにくくなってしまうため、慌ててしまいます。そうなると、魚を逃がしてしまうかもしれないためです。同様の理由で、カラビナは出来るだけ大きいものの方が、水中ではスムーズにイカシの脱着ができます。

ウエイト

170cm57㎏の私は通常4kg程度で十分ですが、素潜り採集では様々なアイテムを腰につけているので1kg追加して5kgで潜っています。素潜り採集では潜りやすいようやや重めにするのがいいかと思います。

網バケツとロープ

この中に採集されたやや大きめの魚を入れておけます。釣りのときに水を汲む網バケツとロープを使っています。いわゆる穴あきバケツにロープを取り付け、ロープ巻きにウキを取り付けたものです。このままだと水に浮くので、初めの図のように拠点として使う場合は、バケツの中に石を入れ水底にバケツを沈めておきます。ロープは10mあるので10mまでの水深に対応しています。ウキはもう少し視認性の高いものを使うと尚良いと思います。採った魚をストックしておくために漁港に沈めておくときにも使います。

フィン

足ヒレです。ロングフィンやジェットフィンがありますが、私は体力がないので普通のものを使っています。

マリンブーツ

余談ですが、海に入りながら用を足すので、潜り終わる頃には純度の高いションベンがブーツの中に溜まっておりとても臭いです。

金魚網

私が大好きなタツノオトシゴやヨウジウオを採る時に使います。これらの魚は玉網をすり抜けてしまうからです。

イカシ

広口T型瓶1Lに穴を開けたものを使っています。

採集用イカシの作り方←ここをクリック

玉網

丸型の玉網のフレームは釣具屋で売られています。フレームは折り畳み式とワンフレームの2種類があります。

折りたたみ式

メリット

- 小さく折りたたむことができる

- 価格がワンフレームよりも安価

- 剛性が弱いため岩にあたるとすぐよじれる

- 剛性が弱いため水中で振り回すと違和感がある

- 壊れやすい

メリット

- 剛性が高く、岩場でもガンガン網を突っ込める

- 壊れにくい

- たためないので場所を取る

- 価格が高い

東上は両方とも持っていますが、ワンフレームタイプは1つ1万円以上する「極(きわみ)」を直径45cmと直径50cm各1つずつ所有しています。大きさが違いますが、特に意味はありません。装着している網は純正品の「極」です。ただし、「極」の網目は大きいため、小型魚は網をすり抜けてしまいます。ですので小型魚にはもう少し網目の細いタックルベリーで売っている100円網を使用しています。そちらは後者の折り畳み式に装着しています。

折りたたみ式は一つ5000円程度のカーボン玉網?(商品名忘れた)を使用しています。最初に買ったのはこちらですが、水中での剛性のなさに違和感を覚えたのでワンフレームを買い足しました。タックルベリーの100円の細目網を使用しています。ただし、フレームが太いため網の外側の輪を通して取り付けることができなかったので、ポリ糸でぐるぐる巻きにして無理矢理装着しています。丸いフレームの網は、一辺が直線になっている網よりも魚が逃げやすいので若干採集が難しくなりますが、東上は始めからこのスタイルなので特に何も感じていません。川遊び用の柄の長い網は水中では取り回しにくいので使いません。

上記のフレームを買った場合、別途持ち手が必要になります。東上は初め、木製の持ち手を使っていましたが、強度に難があったので塩ビパイプ製のものにしました。そのままだと網に接続できないので適当なジョイントパーツと、釣具屋で売っている金属製の接続部品を組み合わせました。見た目の重厚感もバッチリです(いらない)。柄の長さは60cm・50cm・45cmの3種類です。60cmよりも長いと取り回しにくいと東上は感じました。

ポリタンク又は携帯用イカシ

採った魚を車で輸送する時に使います。キャンプツーリング×海水魚採集では、積載に制限があるため写真の果実酒瓶を使います。

小型の持ち帰り用イカシの作り方

使うのは、写真左側のタケヤ製のポリ容器の果実酒瓶です。果実酒瓶は通常ガラス製のものが多いですが、強度に問題があるのでイカシとしては使用しません。

この果実酒瓶は上部にガス抜き穴が開いているので、面倒な穴あけ加工が不要です。この穴にエアーチューブを通してエアストーン・エアーポンプを取り付ければ

簡単に小型のイカシが作れます。右が2.4Lのタイプ、左が4Lのタイプです。

motofizz サイドバッグLに2個ぴったり入ります。

通常の車を使った採集では、20Lポリタンクを使います。

エアーポンプ・エアーチューブ・エアーストーン

輸送時の酸素供給の要です。

くもり止め(ONE DROP)

あったほうがいい程度のものです。極端に水温が低くない限りは、ツバをつけておけば十分くもり止めになります。

ドックスプロプラグ

ダイビングには本来耳栓は厳禁ですが、この耳栓は小さな穴が開いているダイビング専用耳栓です。耳の外と中の圧力変化をゆっくりにすることで圧平衡をしやすいようにした耳栓です。昨年の潜りで耳を故障し鼓膜に穴が開いてしまったので、また耳を壊さないよう購入しました。ダイビングよりも、さらに圧力変化の大きいフリーダイビングではさらに有効だと思われます。

左右の耳栓がつながっており、失くしにくいよう工夫されています。

素潜り海水魚採集のいろいろ【法規編】に続きます

今回東上の使用している道具について解説しましたが、採集のスタイルは人によって様々です。自分なりのスタイルを確立して快適な採集ライフを送ってください。

潮干狩りで採れたバカ貝を殻付きで食べる

和名 バカガイ

学名 Mactra chinensis

二枚貝綱異歯亜綱(マルスダレガイ目)バカガイ上科バカガイ科バカガイ属

殻長 8cm

分布 日本・ベトナム・台湾・中国南部・朝鮮南部

浅海の内湾の砂底に生息。殻は薄くてもろい。

殻の外側は黄褐色の殻皮を被り、肉色を帯びた灰白色で、後端部は淡紫色をしている。

三重県某所のアマモ場へタツノオトシゴを採集しに行ったのですが、

残念ながらタツノオトシゴは採れませんでした。

既に他の採集家に持っていかれたのでしょうか、採集されたのは、

アミメハギ、アイゴ幼魚、ギマ幼魚、ヨウジウオといったところです。

砂底を探ってみたところ、大きな二枚貝がたくさん採れたので、

目的を潮干狩りに切り替えて浅瀬の砂底を探ることに。

この貝、最初はハマグリだと思っていたのですが、

調べるとどうやらバカガイでした。

バカガイという名前から言って潮干狩りの外道といった感じですが、

実は寿司種の青柳はこのバカガイの体の一部で、

小柱として売られているものはこの貝の貝柱です。

昔から日本人には食用として馴染み深い貝なのです。

バカガイの名前の由来は

・外見はハマグリに似ているものの、貝殻が薄く壊れやすいことから「破家貝」として名付けられたとする説

・いつも貝の口をあけてオレンジ色をした斧足を出している姿が、あたかも口を開けて舌を出している「馬鹿」な者のように見えたとする説

・一度に大量に漁獲されることがあるので、多く獲れる貝の意でその名が付いたとの説

・たくさん獲れた地域の名「馬加」を「バカ」と音読みし、「バカ貝」と呼ばれるようになったとする説

・馬鹿がハマグリと勘違いして喜ぶ様から馬鹿が喜ぶ貝という意味であるとする説

・蓋を閉じずに陸に打ち上げられて鳥に食べられてしまうことなどの行動から「バカ貝」と呼ばれるようになったとする説

・頻繁に場所を変える「場替え貝」から来ているとする説

など、さまざまな説がありますが、勘違いバカが喜ぶ貝だとしたら、

この貝をハマグリだと思って喜んで採った私はバカなのでしょう。

バカガイという名前を嫌った江戸前の寿司職人が産地の名前から

青柳と名を付けたのが現在の流通名の由来です。

なお、青柳と呼ばれる部位は、オレンジ色の斧足(ふそく)の部分で

バカガイはこの斧足を使って素早く砂に潜ったり、

天敵であるツメタガイ等から逃げるためにジャンプします。

バカガイの本格的な砂抜き

この方法はあくまで近くに海があって海水を汲んでくることができる方、

または海水魚を飼っていて人工海水をお持ちの方限定の方法です。

※TV番組「所さんの目がテン!」で紹介された方法を参考にしています

バカガイは一般的に砂抜きが難しいとされています。

理由は、アサリと違い常に水中で生活するため酸欠に弱く、

すぐ死んでしまうため砂抜きができないからです。

ならば、常に海水に浸かっている状態にしておけば、

砂抜きが可能ではないか?と考えました。

潮干狩りといっても、この貝は常に水をかぶる砂底にいますので

腰ぐらいまでは水に浸かりながら採ることになります。

採集するときも、常に貝が海水に浸かるよう、

魚採集で使うキャップの閉まる広口瓶に穴を開けたものを腰につけ、

※水深が浅い場合はバケツとエアポンプセットが必要になります。

その中へ採ったバカガイを入れておけば、

バカガイは採集中も海水に浸かっていますので死ぬことはありません。

持ち帰るときも、ポリタンクに海水を入れ魚を持ち帰る時と同様

エアーレーションをしながら持ち帰ればOKです。

※TV番組「所さんの目がテン!」で紹介された方法を参考にしています

バカガイは一般的に砂抜きが難しいとされています。

理由は、アサリと違い常に水中で生活するため酸欠に弱く、

すぐ死んでしまうため砂抜きができないからです。

ならば、常に海水に浸かっている状態にしておけば、

砂抜きが可能ではないか?と考えました。

潮干狩りといっても、この貝は常に水をかぶる砂底にいますので

腰ぐらいまでは水に浸かりながら採ることになります。

採集するときも、常に貝が海水に浸かるよう、

魚採集で使うキャップの閉まる広口瓶に穴を開けたものを腰につけ、

※水深が浅い場合はバケツとエアポンプセットが必要になります。

その中へ採ったバカガイを入れておけば、

バカガイは採集中も海水に浸かっていますので死ぬことはありません。

持ち帰るときも、ポリタンクに海水を入れ魚を持ち帰る時と同様

エアーレーションをしながら持ち帰ればOKです。

家に着いたらアクアリウム用人工海水の素を溶かし、人工海水を作ります。

このとき比重は一緒に持ち帰ってきた天然海水に合わせます。

※比重とは?1気圧、4℃での純粋な水と同体積の物質の重さとの比

比重1.023の海水は通常の水よりも1.023倍重いということになります

比重計で測定したところ今回採った場所は、

河口に近かったため比重は1.016~1.017でした。

※比重計をお持ちでない方は目安は水20℃の10ℓに対し、

カップ2杯弱(350~400ml)の人工海水の素を混ぜて下さい

テトラジャパンから楽々水替パックなるものが

発売されていますので、マリンアクアリウムをされていない方は

こちらを使うと楽です。(希望小売価格2000円)

そこに強烈にエアレーションをし、バカガイをいれます。

バカガイはアサリと違って弱いので、食塩ではだめです。

自己責任でお願いします。

とはいっても人間に有害だったら、魚やサンゴには使えませんよね。

カルキ抜きはさすがに使いませんでしたが。

人工海水中で1日以上生かしておけば、砂は抜けるはずです。

問題は、換水の手間と生存率です。

大量の貝を半日入れておくだけで水がものすごく濁りますので、

半日に一回全量を換水します。

生存率は環境によりますが、

12時間経過時点で80%24時間後で65~70%ですので

あまり高くありません。

貝が死ぬと、水を汚しますので死んだものはすぐに取り出してください。

死んだバカガイは写真のように

舌(斧足)を出して殻が開いた状態になりますので参考にしてください。

あまりにも生存率が低かったため、24時間でストックをやめて

食べることにしました。

もちろん、丸ごと全部食べます。

砂抜きができているか心配だったので2匹ほど試しに茹でて食べたところ

全く砂は入っていませんでした。

しかも、美味い!アサリよりも味が濃い。食感があって食べごたえがある!

というわけで、まずはバカ貝の酒蒸しをつくってみました。

フライパンに酒と昆布つゆを入れて

蒸します。殻が開いたら出来上がり。

殻から身が取れやすいので注意

砂は完全に抜けていました。

2枚貝を食べていると見つかるオオシロピンノ

卵を持っています。

残りはむき身にするために殻をよく洗ってから茹でます。

茹で汁は後で使うのでとっておきます。

茹でたら冷水につけて身を引き締めます。

通常はここで身を洗って砂抜きをしますが、

水槽ストックバカ貝はその必要はありません。

使い道は自由です。ボンゴレロッソにしたり…

バカ貝の炊き込みご飯「バカ飯」にしたり笑

先ほどの茹で汁を、炊き込み用の水の代わりに使うと

さらに美味しくいただけます。

マリンアクアリストのみなさん。

人工海水を使ってバカガイの新しい可能性に挑戦してみませんか?

LPSの魅力

1年1か月飼育してきたノコギリヨウジですが、

しばらく見ないなと思ってよく見たら

尾びれが無くなってる!

おそらく寝ているときにスカンクシュリンプか

エメラルドグリーンクラブにやられたのでしょう。

ここまでがっつり切られるともはや再生不可能です。

あとは死を待つのみです…これは残念。

ヒバシヨウジ属系は尾鰭の模様が派手なのでカニとかエビに狙われやすいんです。

昔オイランヨウジもオトヒメエビに尾鰭やられましたし。

この写真は尾鰭が無くなって泳げなくなったノコギリヨウジが

地面を這いつくばっていたら上からマガキガイがゴロンと落ちてきて

動けなくなっているところです。泣きっ面に蜂ですな。

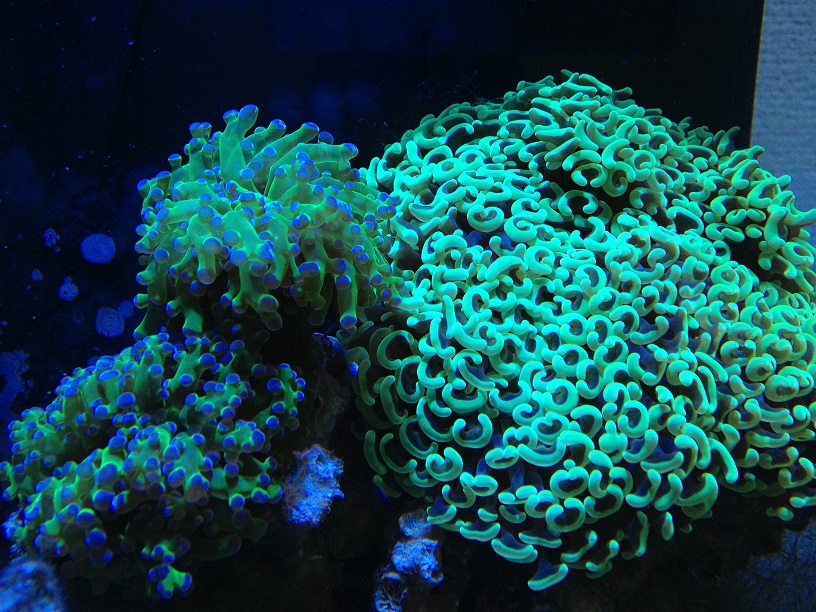

コエダナガレハナサンゴ(写真左)Euphyllia divisa

さて、60cm水槽には新たにコエダナガレハナサンゴ(左)を入れました。

市場流通名では特にブランチタイプのコエダナガレハナのことを

「タコアシサンゴ」とも呼んだりしますが、正しい標準和名ではありません。

塊状の骨格のものは高価で手が届かないのでブランチタイプのものを購入しました。

写真は枝グリーンタイプと呼ばれるもので、ほかにも先端グリーン

全てグリーンのものがあります。

またカラーバリエーションも定番の緑、オレンジ、褐色等があります。

個人的にはナガレハナよりコエダナガレハナのほうが好きです。

満開に開いたアワサンゴ、少し成長したように見えます。

LPSは成長が遅いので、衰退してしまうと元通りに戻すのが大変です。

アワサンゴはうちの水槽の中でももっとも水質にうるさいです。

少しでも気に入らなければポリプの開きが悪くなります。

最初は飼育しやすいサンゴという印象でしたが、

やはり長期のキープは難しそうです。

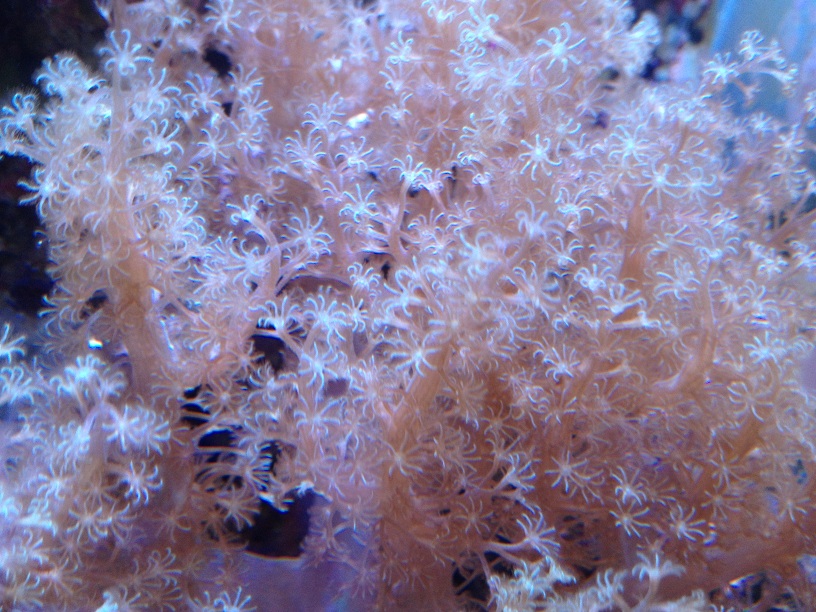

好日性ソフトコーラルのカワラフサトサカのポリプです。

このトサカ、元々グリーンカラーだったんですけど半年のうちに、

普通の色になってしまいました。褐虫藻が増えすぎたのでしょうか。

しかもものすごい勢いで成長し半年で倍の大きさになりました。

もともと大きくならない種類ですが、これからも成長していきそうです。

30cm水槽は立ち上げに向けてライブロックのキュアリングを行いました。

1週間強烈にエアーを当てるとものすごい量の糞粒が底に溜まります。

キュアリングの必要性を感じさせられました。

テストフィッシュとして入れたヒメギンポ。

ヘビギンポよりも体色が綺麗なのでおすすめです。

しばらく見ないなと思ってよく見たら

尾びれが無くなってる!

おそらく寝ているときにスカンクシュリンプか

エメラルドグリーンクラブにやられたのでしょう。

ここまでがっつり切られるともはや再生不可能です。

あとは死を待つのみです…これは残念。

ヒバシヨウジ属系は尾鰭の模様が派手なのでカニとかエビに狙われやすいんです。

昔オイランヨウジもオトヒメエビに尾鰭やられましたし。

この写真は尾鰭が無くなって泳げなくなったノコギリヨウジが

地面を這いつくばっていたら上からマガキガイがゴロンと落ちてきて

動けなくなっているところです。泣きっ面に蜂ですな。

コエダナガレハナサンゴ(写真左)Euphyllia divisa

さて、60cm水槽には新たにコエダナガレハナサンゴ(左)を入れました。

市場流通名では特にブランチタイプのコエダナガレハナのことを

「タコアシサンゴ」とも呼んだりしますが、正しい標準和名ではありません。

塊状の骨格のものは高価で手が届かないのでブランチタイプのものを購入しました。

写真は枝グリーンタイプと呼ばれるもので、ほかにも先端グリーン

全てグリーンのものがあります。

またカラーバリエーションも定番の緑、オレンジ、褐色等があります。

個人的にはナガレハナよりコエダナガレハナのほうが好きです。

満開に開いたアワサンゴ、少し成長したように見えます。

LPSは成長が遅いので、衰退してしまうと元通りに戻すのが大変です。

アワサンゴはうちの水槽の中でももっとも水質にうるさいです。

少しでも気に入らなければポリプの開きが悪くなります。

最初は飼育しやすいサンゴという印象でしたが、

やはり長期のキープは難しそうです。

好日性ソフトコーラルのカワラフサトサカのポリプです。

このトサカ、元々グリーンカラーだったんですけど半年のうちに、

普通の色になってしまいました。褐虫藻が増えすぎたのでしょうか。

しかもものすごい勢いで成長し半年で倍の大きさになりました。

もともと大きくならない種類ですが、これからも成長していきそうです。

30cm水槽は立ち上げに向けてライブロックのキュアリングを行いました。

1週間強烈にエアーを当てるとものすごい量の糞粒が底に溜まります。

キュアリングの必要性を感じさせられました。

テストフィッシュとして入れたヒメギンポ。

ヘビギンポよりも体色が綺麗なのでおすすめです。

タツノオトシゴ(ハナタツ)の飼育

和名 タツノオトシゴ

学名 Hippocampus coronatus

トゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属

全長 8cm

分布 北海道以南・南日本・伊豆大島・朝鮮半島南部

主に浅海域の藻場に生息。頭頂部が著しく高いことが特徴。

特徴

タツノオトシゴ属の魚はオスの育児嚢にメスが産卵し

ふ化した幼魚がオスから産み出されるという特異な生態で知られる。

最近まで、タツノオトシゴと呼ばれていたが、

近年ハナタツとタツノオトシゴの2種類に改められた。

本種とハナタツは、頭頂部の長さで見分けられ、

タツノオトシゴは頭頂部(頂冠)が著しく高いことが特徴だが

頂冠が短い個体や、枝状突起が発達した個体も存在する。

タツノオトシゴの体色は黄色や茶色の個体が多い。

頂冠がやや長く、枝状突起が生えているものはハナタツの可能性が高い。

また、ハナタツは赤色をした個体が多い。

一般的に頂冠の長さで見分けるが、両者とも個体差が大きいため、

上の写真の個体のように頂冠の長さが中途半端で枝状突起が多い

個体の場合見た目では分類が難しい。

その場合は体輪数や背鰭条数で見分けることになるため、

アクアリストが同定するのは難しい。

飼育について

サンゴ水槽での飼育

サンゴ水槽での飼育は可能です。

ただし、活餌ブラインや生餌を給餌する場合、

水質にシビアなサンゴ飼育と両立するのは高度な飼育技術を要します。

他の魚との混泳

遊泳能力が低いので、他種との混泳は避けるべきです。

タツノオトシゴの仲間やヨウジウオの仲間と混泳させることをお勧めします。

同種・同属間の混泳

問題ありません。

タツノオトシゴの仲間は水槽内での繁殖が比較的容易なので、

繁殖に挑戦されている方も多いです。

餌について

タツノオトシゴの仲間は肉食性です。

ヨウジウオ同様、飼育において最もネックとなるのが餌の問題です。

オオウミウマ等の大型種は比較的冷凍餌に餌付きやすいといわれていますが、

ハナタツやタツノオトシゴは、生き餌しか食べない個体が多いです。

ヨコエビなどの生き餌の確保はコスト面で大変であり、

活餌ブラインシュリンプは非常に水を汚すため、水替えが大変です。

また、ブラインは栄養面で問題があるといわれています。

小型の個体であれば、仕方なくブラインを給餌するしかありませんが、

大きな個体には、ヨコエビのSサイズを給餌してください。

そして、こまめに給餌をする必要があります。

無給餌飼育は可能かどうか分かりませんが、

大型の個体をまかなうとなると難しくなってくると思われます。

写真のような3cm程の個体ならば可能であるかもしれません。

飼育環境・総評

| 性格 | ☆☆☆☆☆ | 非常に良い |

| 耐病性 | ☆☆☆☆★ | 強いが転覆病に注意 |

| 対水質悪化 | ☆☆☆☆★ | 耐病性に準ずる |

| 餌付き(人工餌) | ★★★★★ | プランクトン食 |

ハナタツ、タツノオトシゴともに温帯域に生息する魚なので、

水温は26度以下にキープする必要があります。

遊泳能力に乏しいので水流が強いと体力消耗してしまいます。

水流は全くなくてもいいほどです。

カニやエビとの混泳も避けてください。

また水槽内に人工的なもので良いのでタツノオトシゴが

掴まってやすめるようなものを入れておくと良いです。

サンゴであればヤギが丁度いい止まり木になります。

普通の魚がかかるような白点病等にはほとんどかかりませんが、

タツノオトシゴ特異の病気に転覆病があります。

これは、何らかの原因により空気が体内に入ってしまい、

浮き袋による浮力の調節ができなくなり、水面付近に浮いてしまうというものです。

有効な治療法は無いとされていますが、

採餌時に空気を飲んでしまったことが原因の場合は、

水面付近に止まり木を設け餌を食べさせ自然回復を待つのが手です。

細菌性の感染症により空気が溜まったと考えられる場合は、

薬浴が良いとされています。

荒療治ですが、お腹を押して空気を出すという方法もありますが、

よほど空気が溜まって重症でない限りお勧めしません。

枝状突起の多い個体は、飼育環境により枝状突起が無くなりやすいです。

擬態できる海藻を水槽内に入れておくと防ぐことができると考えられます。

採集

採集についてはこちら→タツノオトシゴ採集

| 採集難易度 | ☆★★★★ |

| レア度 | ☆☆☆☆★ |

| 輸送に対する強さ | ☆☆☆★★ |

分布域は南日本なので、南日本の太平洋側でも日本海側でも採集できます。

採集方法は、漁港の岸壁からリーチの長い網を使って流れ藻を

採り、その中をよく探すといる場合があります。

この方法で採れるのはほとんどがタツノオトシゴでしょう。

採集難易度は最も簡単な方法で採ることができる魚なので、

1としました。ただし、なかなか見つけられないのでレア度は4です。

ノコギリヨウジ及びヒバシヨウジの飼育

ノコギリヨウジ

和名 ノコギリヨウジ

学名 Doryrhamphus (Doryrhamphus) japonicus

トゲウオ目ヨウジウオ科ヒバシヨウジ属ヒバシヨウジ亜属

全長 7cm

分布 南日本の太平洋岸・伊豆諸島・小笠原諸島・琉球列島・台湾

10m以浅の岩礁に生息。ヒバシヨウジに似るが、青色縦帯が細い。尾鰭の黄色斑は普通3個。

特徴

ヨウジウオの中でも遊泳性であるヒバシヨウジ属の仲間。

ヒバシヨウジに似ており、ヒバシヨウジと混同されていたが、

1975年にヒバシヨウジの亜種とされ1981年に別種であることが分かり学名がつけられた。

学名のJaponicusは日本近海固有種であるため。

ヒバシヨウジと同じくクリーナーフィッシュである。

普通種であり、岩陰やガンガゼの間でよく見られる。

いつもの写真。右はメス、左がオス。

見分け方はオスにはメスに預けられた卵をしまっておく育児嚢がついており

ペアの場合、卵を持っているときは卵の有無で見分けられる。

卵を持っていない場合は、オスの腹にはV字の切れ込みがあるので

それで見分けることができる。

ヒバシヨウジ

和名 ヒバシヨウジ

英名 Bluestriped pipefish

学名 Doryrhamphus (Doryrhamphus) excisus excisus

トゲウオ目ヨウジウオ科ヒバシヨウジ属ヒバシヨウジ亜属

全長 6cm

分布 南日本の太平洋岸・八丈島・琉球列島・小笠原諸島・インド汎太平洋

学名()内はヒバシヨウジ亜属の意。ノコギリヨウジに比べ青色縦帯が太く、尾鰭の黄色斑は散在している。50m以浅の岩礁域、サンゴ礁域に生息する。

飼育について

ノコギリヨウジとヒバシヨウジの飼育方法は基本的に同じです

サンゴ水槽での飼育

サンゴ水槽での飼育が可能です。

というより、サンゴ水槽での無給餌飼育をお勧めします。

好日性サンゴを飼育するためには強い光を当てますが、

本種は暗いところを好むので、ライト点灯中はライブロックの陰に隠れ

出てこないことが多いです。

消灯すると、岩陰から出てきてライブロックや水槽面のコペポーダをバクバク食べます。

他の魚との混泳

性格は温和で、臆病なハゼ等と混泳が可能です。

ヨウジウオの仲間は泳ぎが遅いので、魚中心の水槽には向いていません。

ヨウジウオやタツノオトシゴの仲間・ネズッポ等との混泳が向いています。

同種・同属との混泳

同種間ではペアでの飼育が望ましいです。

ペア同士ではいつも寄り添って泳いでいてかわいらしいです。

見ているこちらが羨ましくなるくらい仲がいいです。

オス同士を混泳させるとケンカしてしまいます。

ヒバシヨウジ亜属の魚と(ノコギリヨウジ・ヒバシヨウジ・セスジヨウジ)

同じ遊泳性であるオイランヨウジ、カスミオイランヨウジ※

との混泳は基本的に問題ないですが、

前者2種は近縁であるため、例えばノコギリヨウジ♂とヒバシヨウジ♂と

どちらかの種の♀を混泳させた場合、どうなるか試したことはありませんが

もしかするとケンカになるかもしれません。(あくまで憶測です)

※カスミオイランヨウジ

元々海外で報告されていたオイランヨウジの近縁種が日本でも発見されたので、

和名がつけられた。学名はDoryrhamphus (Dunckerocampus) naia。()内は、

オイランヨウジ亜属の意。オイランヨウジとの相違点は、尾鰭の白斑が無いこと、

赤色横帯の境界がはっきりしていない(かすんでいることが和名の由来)、

体色が黄土色ベースであることである。

餌について

タツノオトシゴを含むヨウジウオ科の魚を飼育する際のネックは

ズバリ餌の問題です。

本種を含むヨウジウオの仲間はプランクトン等の小さい餌しか食べません。

しかも、活き餌でないと食べない個体もいるため、餌の確保が難しいです。

また、消化管が短いため食いだめが効かず、こまめな給餌が必要です。

餌の種類としては、第一に活イサザアミを与える方法があります。

ただし活イサザアミは高価であり、安定して手に入るとも限りません。

次に候補として挙がるのがブラインシュリンプをふ化させて与えるという方法です。

私はこの方法で半年以上ヨウジウオをキープしてきました。

この方法は前者に比べ安価でありほとんどの個体が食べてくれることがメリットですが、

非常に面倒であり、また水を汚します。

水が汚れると、写真のようなベタベタしたシアノバクテリア(赤ゴケ)が

生えてきてしまい水槽の見栄えが最悪になります。

この給餌方法を実践する場合はベアタンク(砂やライブロックを入れない)

で行ったほうが無難だと思われます。

どうしてもこの給餌方法でサンゴを一緒に飼育したいならば、

極力一回の給餌量を減らし、かつ回数を多く与え

水槽は総水量の多いオーバーフロー水槽に強力なプロテインスキマーを

取り付ける必要があると思います。

そして、第3の選択肢は冷凍餌です。

ヨウジウオに与えるとするならば

冷凍ブラインシュリンプ

冷凍ブラインシュリンプベビー

冷凍ホワイトシュリンプ(イサザアミ)

等があります

この方法は一番楽ですが、ヨウジウオが食べてくれるとは限りません。

私の飼っていたノコギリヨウジは冷凍餌には見向きもしませんでした。

また、ブラインシュリンプ同様非常に水を汚すため、注意が必要です。

私はヨウジウオに給餌をする飼育方法で9か月程飼ってきましたが、

水槽の水が汚れすぎるため、何度も水槽をリセットしています。

つまり、ヨウジウオに給餌をする飼育方法は得策ではありません。

そこでお勧めしたいのが、無給餌飼育です。

無給餌飼育とは水槽のライブロックやサンゴから

自然に発生するコペポーダやヨコエビなどを与えて魚をキープするというものです。

この方法は、飼育できる匹数が制限されるのと、

水槽にコペポーダやヨコエビが自然発生していることが条件ですが、

ある程度の量のライブロックを入れ、サンゴを飼育することで実現可能です。

当然サンゴをキープするだけの飼育技術が要求されますが、

それは、ヨウジウオの飼育は生半可な気持ちでは出来ない

ということを意味すると考えてください。

飼育できる匹数ですが、

45cm水槽で1匹

60cm水槽で2匹

90cm水槽で3匹

程度が相場だと考えています。

最初はショップでヨコエビを100匹ほど購入し、水槽に入れておくと、

安定的な供給状態になりやすいです。

当然ですが小さい水槽のほうが餌の安定供給が難しいということを

頭に入れておいてください。

多くの方は90cm以上の大型のリーフタンクの脇役として

ヨウジウオを飼っている場合がほとんどです。

私は60cm水槽でヨウジウオの無給餌飼育をしていますが、

やはり痩せやすいです。

なので、時々活餌イサザアミを与えています。

飼育環境・総評

ノコギリヨウジに関しては、温帯域に生息する魚なので、

比較的低水温に強いと思われます。

ヒバシヨウジはノコギリヨウジよりも南方の魚ですので

低水温に弱いと考えられます。

寝るときはライブロックの上や裏側で寝るので、

カニ等に派手な尾ビレを切られたりすることが多いです。

また、大きなオトヒメエビやスカンクシュリンプ等を混泳させると

捕まってしまうこともあります。魚以外の混泳にも気を使って下さい。

病気に対しては非常に強く、ほとんどかかりません。

臆病な一面もあるので水槽に近づく時は驚かさないようにしましょう。

採集

ノコギリヨウジ

分布域は南日本の太平洋岸、伊豆諸島、小笠原諸島、琉球列島、

となっていますが、主に南日本の太平洋岸で多く見られます。

現在私が飼育しているノコギリヨウジのオスは、

和歌山県白浜のタイドプールでペアで採集されたものです。

タイドプール内に入り込むことはあまりなく、

通常は岩の裂け目の間にいることが多いです。

そのため、採集はやや難しいかもしれません。

体が細いので、専用の目の細かい金魚網等があると採集が捗ります。

輸送に関しては、強くも弱くもなく普通といった印象です。

ヒバシヨウジ

分布域は南日本の太平洋岸・八丈島・琉球列島・小笠原諸島で

ノコギリヨウジと重なっていますが、本種は亜熱帯~熱帯域に多く

生息しているため、本州沿岸ではノコギリヨウジの方が数が多く

本種は本州沿岸ではレアです。しかし、沖縄にいくとレア度が逆転し

ヒバシヨウジのほうが多くなります。

ノコギリ同様岩の裂け目の間にいるため採集には専用の装備を要します。

和名 ノコギリヨウジ

学名 Doryrhamphus (Doryrhamphus) japonicus

トゲウオ目ヨウジウオ科ヒバシヨウジ属ヒバシヨウジ亜属

全長 7cm

分布 南日本の太平洋岸・伊豆諸島・小笠原諸島・琉球列島・台湾

10m以浅の岩礁に生息。ヒバシヨウジに似るが、青色縦帯が細い。尾鰭の黄色斑は普通3個。

特徴

ヨウジウオの中でも遊泳性であるヒバシヨウジ属の仲間。

ヒバシヨウジに似ており、ヒバシヨウジと混同されていたが、

1975年にヒバシヨウジの亜種とされ1981年に別種であることが分かり学名がつけられた。

学名のJaponicusは日本近海固有種であるため。

ヒバシヨウジと同じくクリーナーフィッシュである。

普通種であり、岩陰やガンガゼの間でよく見られる。

いつもの写真。右はメス、左がオス。

見分け方はオスにはメスに預けられた卵をしまっておく育児嚢がついており

ペアの場合、卵を持っているときは卵の有無で見分けられる。

卵を持っていない場合は、オスの腹にはV字の切れ込みがあるので

それで見分けることができる。

ヒバシヨウジ

和名 ヒバシヨウジ

英名 Bluestriped pipefish

学名 Doryrhamphus (Doryrhamphus) excisus excisus

トゲウオ目ヨウジウオ科ヒバシヨウジ属ヒバシヨウジ亜属

全長 6cm

分布 南日本の太平洋岸・八丈島・琉球列島・小笠原諸島・インド汎太平洋

学名()内はヒバシヨウジ亜属の意。ノコギリヨウジに比べ青色縦帯が太く、尾鰭の黄色斑は散在している。50m以浅の岩礁域、サンゴ礁域に生息する。

飼育について

ノコギリヨウジとヒバシヨウジの飼育方法は基本的に同じです

サンゴ水槽での飼育

サンゴ水槽での飼育が可能です。

というより、サンゴ水槽での無給餌飼育をお勧めします。

好日性サンゴを飼育するためには強い光を当てますが、

本種は暗いところを好むので、ライト点灯中はライブロックの陰に隠れ

出てこないことが多いです。

消灯すると、岩陰から出てきてライブロックや水槽面のコペポーダをバクバク食べます。

他の魚との混泳

性格は温和で、臆病なハゼ等と混泳が可能です。

ヨウジウオの仲間は泳ぎが遅いので、魚中心の水槽には向いていません。

ヨウジウオやタツノオトシゴの仲間・ネズッポ等との混泳が向いています。

同種・同属との混泳

同種間ではペアでの飼育が望ましいです。

ペア同士ではいつも寄り添って泳いでいてかわいらしいです。

見ているこちらが羨ましくなるくらい仲がいいです。

オス同士を混泳させるとケンカしてしまいます。

ヒバシヨウジ亜属の魚と(ノコギリヨウジ・ヒバシヨウジ・セスジヨウジ)

同じ遊泳性であるオイランヨウジ、カスミオイランヨウジ※

との混泳は基本的に問題ないですが、

前者2種は近縁であるため、例えばノコギリヨウジ♂とヒバシヨウジ♂と

どちらかの種の♀を混泳させた場合、どうなるか試したことはありませんが

もしかするとケンカになるかもしれません。(あくまで憶測です)

※カスミオイランヨウジ

元々海外で報告されていたオイランヨウジの近縁種が日本でも発見されたので、

和名がつけられた。学名はDoryrhamphus (Dunckerocampus) naia。()内は、

オイランヨウジ亜属の意。オイランヨウジとの相違点は、尾鰭の白斑が無いこと、

赤色横帯の境界がはっきりしていない(かすんでいることが和名の由来)、

体色が黄土色ベースであることである。

餌について

タツノオトシゴを含むヨウジウオ科の魚を飼育する際のネックは

ズバリ餌の問題です。

本種を含むヨウジウオの仲間はプランクトン等の小さい餌しか食べません。

しかも、活き餌でないと食べない個体もいるため、餌の確保が難しいです。

また、消化管が短いため食いだめが効かず、こまめな給餌が必要です。

餌の種類としては、第一に活イサザアミを与える方法があります。

ただし活イサザアミは高価であり、安定して手に入るとも限りません。

次に候補として挙がるのがブラインシュリンプをふ化させて与えるという方法です。

私はこの方法で半年以上ヨウジウオをキープしてきました。

この方法は前者に比べ安価でありほとんどの個体が食べてくれることがメリットですが、

非常に面倒であり、また水を汚します。

水が汚れると、写真のようなベタベタしたシアノバクテリア(赤ゴケ)が

生えてきてしまい水槽の見栄えが最悪になります。

この給餌方法を実践する場合はベアタンク(砂やライブロックを入れない)

で行ったほうが無難だと思われます。

どうしてもこの給餌方法でサンゴを一緒に飼育したいならば、

極力一回の給餌量を減らし、かつ回数を多く与え

水槽は総水量の多いオーバーフロー水槽に強力なプロテインスキマーを

取り付ける必要があると思います。

そして、第3の選択肢は冷凍餌です。

ヨウジウオに与えるとするならば

冷凍ブラインシュリンプ

冷凍ブラインシュリンプベビー

冷凍ホワイトシュリンプ(イサザアミ)

等があります

この方法は一番楽ですが、ヨウジウオが食べてくれるとは限りません。

私の飼っていたノコギリヨウジは冷凍餌には見向きもしませんでした。

また、ブラインシュリンプ同様非常に水を汚すため、注意が必要です。

私はヨウジウオに給餌をする飼育方法で9か月程飼ってきましたが、

水槽の水が汚れすぎるため、何度も水槽をリセットしています。

つまり、ヨウジウオに給餌をする飼育方法は得策ではありません。

そこでお勧めしたいのが、無給餌飼育です。

無給餌飼育とは水槽のライブロックやサンゴから

自然に発生するコペポーダやヨコエビなどを与えて魚をキープするというものです。

この方法は、飼育できる匹数が制限されるのと、

水槽にコペポーダやヨコエビが自然発生していることが条件ですが、

ある程度の量のライブロックを入れ、サンゴを飼育することで実現可能です。

当然サンゴをキープするだけの飼育技術が要求されますが、

それは、ヨウジウオの飼育は生半可な気持ちでは出来ない

ということを意味すると考えてください。

飼育できる匹数ですが、

45cm水槽で1匹

60cm水槽で2匹

90cm水槽で3匹

程度が相場だと考えています。

最初はショップでヨコエビを100匹ほど購入し、水槽に入れておくと、

安定的な供給状態になりやすいです。

当然ですが小さい水槽のほうが餌の安定供給が難しいということを

頭に入れておいてください。

多くの方は90cm以上の大型のリーフタンクの脇役として

ヨウジウオを飼っている場合がほとんどです。

私は60cm水槽でヨウジウオの無給餌飼育をしていますが、

やはり痩せやすいです。

なので、時々活餌イサザアミを与えています。

飼育環境・総評

| 性格 | ☆☆☆☆☆ | 非常に良い |

| 耐病性 | ☆☆☆☆★ | 強い |

| 対水質悪化 | ☆☆★★★ | やや弱い |

| 餌付き(人工餌) | ★★★★★ | プランクトン食 |

ノコギリヨウジに関しては、温帯域に生息する魚なので、

比較的低水温に強いと思われます。

ヒバシヨウジはノコギリヨウジよりも南方の魚ですので

低水温に弱いと考えられます。

寝るときはライブロックの上や裏側で寝るので、

カニ等に派手な尾ビレを切られたりすることが多いです。

また、大きなオトヒメエビやスカンクシュリンプ等を混泳させると

捕まってしまうこともあります。魚以外の混泳にも気を使って下さい。

病気に対しては非常に強く、ほとんどかかりません。

臆病な一面もあるので水槽に近づく時は驚かさないようにしましょう。

採集

| 採集難易度 | ☆☆☆★★ |

| レア度 | ☆☆★★★ |

| 輸送に対する強さ | ☆☆☆★★ |

ノコギリヨウジ

分布域は南日本の太平洋岸、伊豆諸島、小笠原諸島、琉球列島、

となっていますが、主に南日本の太平洋岸で多く見られます。

現在私が飼育しているノコギリヨウジのオスは、

和歌山県白浜のタイドプールでペアで採集されたものです。

タイドプール内に入り込むことはあまりなく、

通常は岩の裂け目の間にいることが多いです。

そのため、採集はやや難しいかもしれません。

体が細いので、専用の目の細かい金魚網等があると採集が捗ります。

輸送に関しては、強くも弱くもなく普通といった印象です。

ヒバシヨウジ

分布域は南日本の太平洋岸・八丈島・琉球列島・小笠原諸島で

ノコギリヨウジと重なっていますが、本種は亜熱帯~熱帯域に多く

生息しているため、本州沿岸ではノコギリヨウジの方が数が多く

本種は本州沿岸ではレアです。しかし、沖縄にいくとレア度が逆転し

ヒバシヨウジのほうが多くなります。

ノコギリ同様岩の裂け目の間にいるため採集には専用の装備を要します。

SNS×うみのおさかな

Contents

Category

Recent Posts

(06/14)

(01/29)

(11/29)

(11/13)

(09/18)

(08/23)

(01/18)

(09/02)

(08/17)

(08/14)

Profile

Archive

Links

1.023world

海洋の仕組み・細菌や微生物から学ぶマリンアクアリウムと、関連する自作器具の制作方法の公開、ヤドカリ検定・ヤドカリ図鑑のヤドカリパーク、その他関連リンクも満載。

近畿大学水族環境学研究室

東上の母校である近畿大学農学部の研究室です。海水養殖における白点病の原因であるC.irritansについて研究をしています。白点病に関する記事の参考文献とさせていただきました。

Chatan`s Blog

韓国で海水魚採集をされているChatanさんのブログです。日本で採集される魚種の紹介の記事で、当サイトの写真を採用していただきました。外国にも海水魚採集の文化があるとは驚きです。

【金魚の飼い方】初心者向け飼育方法と金魚の種類をご紹介

金魚の飼育方法と、種類について解説をしているサイトです。淡水魚飼育は金魚に始まりますが、金魚に終わるとも言います。淡水魚飼育の基礎を学んでみては。

About Link

当ブログはリンクフリーです。相互リンクをご希望のサイト様は、コメント欄またはmb86hh65ml☆gmail.comにご連絡ください(スパム対策のため@を☆に変えてあります)。たくさんのリンクお待ちしております。

Comments

[10/01 ヤドカリ三郎]

[04/18 uzumaki]

[07/28 rad]

[07/18 NONAME]

[05/09 bob]

[03/27 takosuke]

[11/02 川前 よしゆき]

[04/06 MF]

[12/16 らんぱぱ]

[09/14 なみほ]