ハダムシその後・ハナサンゴ溶ける…

ハダムシその後

30cm水槽で発生していたハダムシ症に対処するために、

スカンクシュリンプを導入した結果を報告します。

スカンクシュリンプ3匹を入れたところ、

すぐにクリーニング行動を始め その後2週間経過を観察したところ、

痒がる魚はいなくなりました。

しかし、2週間が過ぎたころ水槽を覗いてみたところ、

スカンクシュリンプの数が3匹から1匹に減っていました。

怪しく思い、水槽裏側を見ると…

脱皮した殻?いいえ、食べられてました。

セナキかキンハナかソメワケの誰かがエビの美味しさに気付いてしまったらしく、

2週間経って突然、食べられて2日間で全滅しました。

入れたスカンクシュリンプのサイズがどれも3cm以下と

小さかったため、魚に目をつけられてしまったようです。

痒くなくなったから、もう用無しだと言わんばかりに突かれて

しかも綺麗に身の部分だけ食べてくれました。

まったく、高価な餌やりになってしまいました…

しかも、スカンクが居なくなった瞬間、

セナキがまた鰭をプルプルさせ始めていました。

これはスカンクシュリンプのサイズをもうワンサイズ大きくして

もう一度入れる必要がありそうです。

結果と考察

私なりにまとめた結果、上記のような考察としました。

ハダムシに悩まされている方の参考になれば幸いです。

ハナサンゴ溶ける

年末年始は、友人に魚の餌やりを頼み10日ほど家を空けていたので

サンゴの状態を観察できていませんでした。

いざ帰ってきてサンゴ水槽を見てみると…

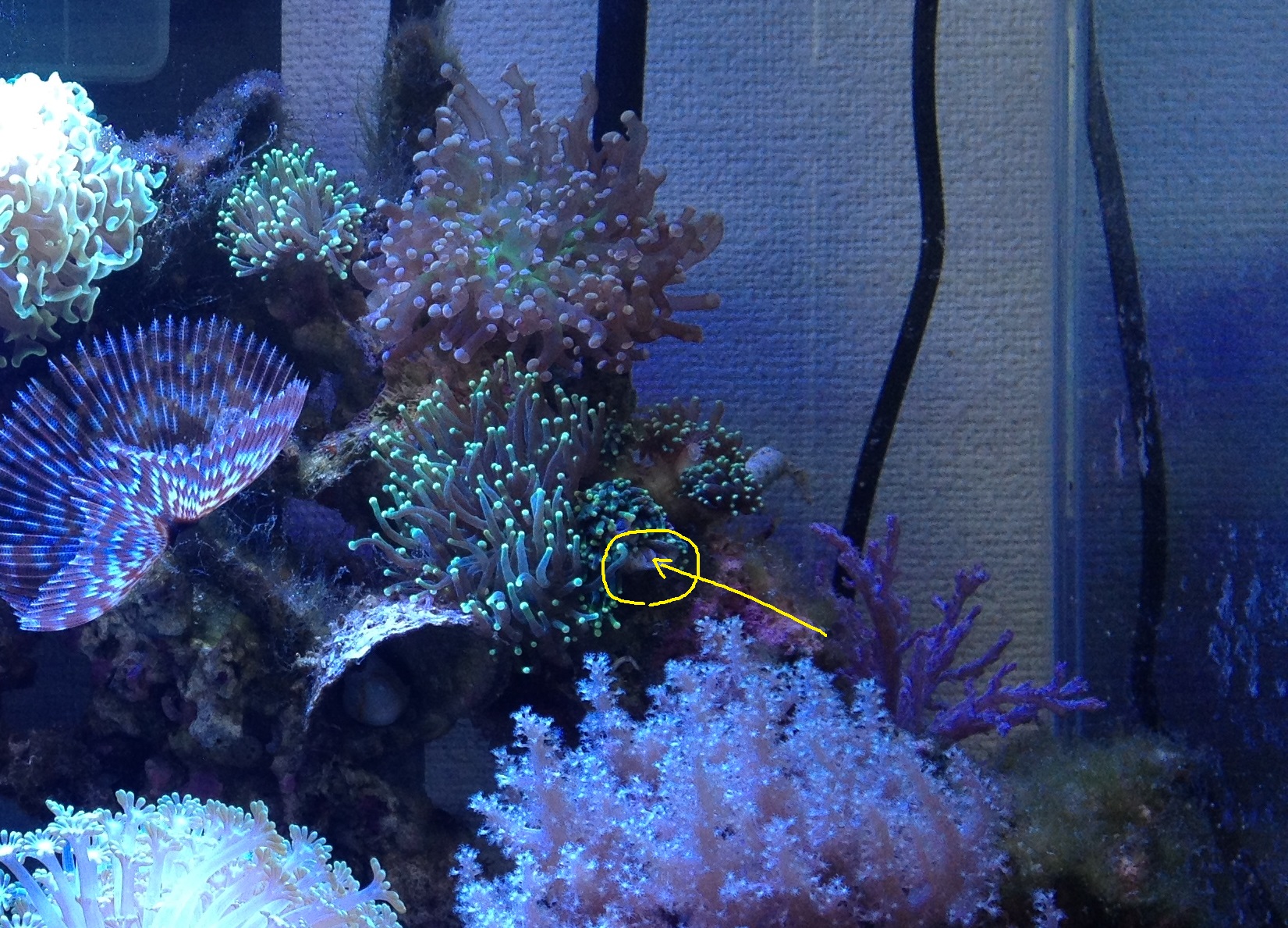

画像が大きくて分かりづらいですが矢印の先で示した部分の骨格が

むき出しになっています。

その右上のブランチもポリプの開きが悪いようにみえます。

ナガレハナ属のサンゴはこのように一ヶ所でも一旦衰退してしまうと

そこから広がるように共肉が剥がれ落ちていき、持ち直す確率は非常に低いです。

そして衰退するときは数日足らずで一気に溶けてしまいます。

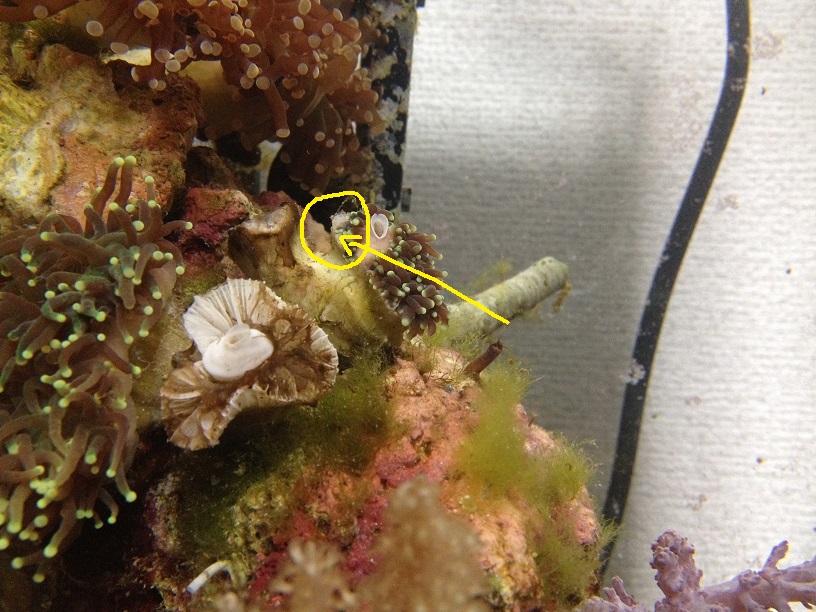

2日後の様子

2日後には最初にダメになったブランチがほとんど溶けて

骨格だけになってしまいました。

参考までに、ダメになったブランチにはフジツボが着生していました。

フジツボは、写真右上の個体を見ると分かるように

熊手のような触手を出して採餌行動を行います。

結構な頻度で熊手を出しては掴み、という動作をするので

弱ったサンゴには余計に悪影響を与えたのかもしれません。

他に考えられる要因として、

上においているコエダナガレハナサンゴが予想よりも

大きくポリプを伸ばしたため、ハナサンゴよりも、やや刺胞毒が強い

コエダナガレハナサンゴに負けてしまったのかもしれません。

3日後

右上もダメになりはじめました。

サンゴが溶けると水を汚しますし、毒性の強いポリプが剥離し

水槽内を舞うと他のサンゴにダメージを与えることがあるので

この時点でダメになったブランチは根元から折って廃棄しました。

ブランチタイプのナガレハナ系のサンゴは一部がダメになっても

被害がそのブランチだけで済むので比較的飼育が容易ともいわれています。

コロニータイプの骨格の場合、一部がダメになった場合、

そこから衰退が進み、やがて全て共肉が剥がれ落ちて溶けてしまいますので

そのあたりが難しいといわれています。

残ったハナサンゴのブランチは元気そうに見えますが、

何が起こるか分からないので注意深く観察したいと思います。

なんとなく点灯時の開きが悪い、

共肉が後退し、痩せてきている場合は衰退している可能性が高いので

日々のチェック、水質管理には注意を払いたいと思います。

30cm水槽で発生していたハダムシ症に対処するために、

スカンクシュリンプを導入した結果を報告します。

スカンクシュリンプ3匹を入れたところ、

すぐにクリーニング行動を始め その後2週間経過を観察したところ、

痒がる魚はいなくなりました。

しかし、2週間が過ぎたころ水槽を覗いてみたところ、

スカンクシュリンプの数が3匹から1匹に減っていました。

怪しく思い、水槽裏側を見ると…

脱皮した殻?いいえ、食べられてました。

セナキかキンハナかソメワケの誰かがエビの美味しさに気付いてしまったらしく、

2週間経って突然、食べられて2日間で全滅しました。

入れたスカンクシュリンプのサイズがどれも3cm以下と

小さかったため、魚に目をつけられてしまったようです。

痒くなくなったから、もう用無しだと言わんばかりに突かれて

しかも綺麗に身の部分だけ食べてくれました。

まったく、高価な餌やりになってしまいました…

しかも、スカンクが居なくなった瞬間、

セナキがまた鰭をプルプルさせ始めていました。

これはスカンクシュリンプのサイズをもうワンサイズ大きくして

もう一度入れる必要がありそうです。

結果と考察

- 水槽の大きさに対してやや多めのスカンクシュリンプの導入はハダムシ治療にやや効果がある

- 魚の種類、またはスカンクシュリンプのサイズによってはスカンクシュリンプが食べられてしまうことがある

- 水槽からハダムシを完全除去するのは難しく、スカンクシュリンプの導入によってハダムシの魚体への寄生と、スカンクシュリンプの捕食が均衡状態になっているだけかもしれない

私なりにまとめた結果、上記のような考察としました。

ハダムシに悩まされている方の参考になれば幸いです。

ハナサンゴ溶ける

年末年始は、友人に魚の餌やりを頼み10日ほど家を空けていたので

サンゴの状態を観察できていませんでした。

いざ帰ってきてサンゴ水槽を見てみると…

画像が大きくて分かりづらいですが矢印の先で示した部分の骨格が

むき出しになっています。

その右上のブランチもポリプの開きが悪いようにみえます。

ナガレハナ属のサンゴはこのように一ヶ所でも一旦衰退してしまうと

そこから広がるように共肉が剥がれ落ちていき、持ち直す確率は非常に低いです。

そして衰退するときは数日足らずで一気に溶けてしまいます。

2日後の様子

2日後には最初にダメになったブランチがほとんど溶けて

骨格だけになってしまいました。

参考までに、ダメになったブランチにはフジツボが着生していました。

フジツボは、写真右上の個体を見ると分かるように

熊手のような触手を出して採餌行動を行います。

結構な頻度で熊手を出しては掴み、という動作をするので

弱ったサンゴには余計に悪影響を与えたのかもしれません。

他に考えられる要因として、

上においているコエダナガレハナサンゴが予想よりも

大きくポリプを伸ばしたため、ハナサンゴよりも、やや刺胞毒が強い

コエダナガレハナサンゴに負けてしまったのかもしれません。

3日後

右上もダメになりはじめました。

サンゴが溶けると水を汚しますし、毒性の強いポリプが剥離し

水槽内を舞うと他のサンゴにダメージを与えることがあるので

この時点でダメになったブランチは根元から折って廃棄しました。

ブランチタイプのナガレハナ系のサンゴは一部がダメになっても

被害がそのブランチだけで済むので比較的飼育が容易ともいわれています。

コロニータイプの骨格の場合、一部がダメになった場合、

そこから衰退が進み、やがて全て共肉が剥がれ落ちて溶けてしまいますので

そのあたりが難しいといわれています。

残ったハナサンゴのブランチは元気そうに見えますが、

何が起こるか分からないので注意深く観察したいと思います。

なんとなく点灯時の開きが悪い、

共肉が後退し、痩せてきている場合は衰退している可能性が高いので

日々のチェック、水質管理には注意を払いたいと思います。

コメント

SNS×うみのおさかな

Contents

Category

Recent Posts

(06/14)

(01/29)

(11/29)

(11/13)

(09/18)

(08/23)

(01/18)

(09/02)

(08/17)

(08/14)

Profile

Archive

Links

1.023world

海洋の仕組み・細菌や微生物から学ぶマリンアクアリウムと、関連する自作器具の制作方法の公開、ヤドカリ検定・ヤドカリ図鑑のヤドカリパーク、その他関連リンクも満載。

近畿大学水族環境学研究室

東上の母校である近畿大学農学部の研究室です。海水養殖における白点病の原因であるC.irritansについて研究をしています。白点病に関する記事の参考文献とさせていただきました。

Chatan`s Blog

韓国で海水魚採集をされているChatanさんのブログです。日本で採集される魚種の紹介の記事で、当サイトの写真を採用していただきました。外国にも海水魚採集の文化があるとは驚きです。

【金魚の飼い方】初心者向け飼育方法と金魚の種類をご紹介

金魚の飼育方法と、種類について解説をしているサイトです。淡水魚飼育は金魚に始まりますが、金魚に終わるとも言います。淡水魚飼育の基礎を学んでみては。

About Link

当ブログはリンクフリーです。相互リンクをご希望のサイト様は、コメント欄またはmb86hh65ml☆gmail.comにご連絡ください(スパム対策のため@を☆に変えてあります)。たくさんのリンクお待ちしております。

Comments

[10/01 ヤドカリ三郎]

[04/18 uzumaki]

[07/28 rad]

[07/18 NONAME]

[05/09 bob]

[03/27 takosuke]

[11/02 川前 よしゆき]

[04/06 MF]

[12/16 らんぱぱ]

[09/14 なみほ]