南紀特急「くろしお」乗車レポ

昨年の夏にオーシャンアロー(現くろしお)の展望グリーン車を予約したものの、

前日の大雨による283系の車両故障によって、381系のアコモ編成(非パノラマ車)

に運用が変更されて、非パノラマのグリーン車に座るハメになったという記事を書いたと思います。

あまりにも残念だったので、今年も白浜へ行く用事にわざわざ電車を使って

リベンジ?を果たしてきました。

↑381系アコモ編成。現在は定期運用を離脱し新型の287系に置き換えられている。

吹田総合車両所日根野支所から運用を離脱したこの編成の一部は6両編成に短縮し、

国鉄色に戻された上で福知山電車区へ転属し183系を置き換える予定。

特急くろしおとは?

京阪神地区と南紀を結ぶ列車で、1965年に運転を開始。

当初は天王寺~名古屋間を阪和線・紀勢本線・関西本線を経由して、

紀伊半島の海沿いを一周する列車であった。

1978年、和歌山~新宮間が電化されたため、新宮駅を境に系統分離され、

天王寺駅 - 白浜駅・新宮駅間の列車を「くろしお」、

名古屋駅 - 新宮駅・紀伊勝浦駅間の列車を「南紀」とした。

電化前は、キハ80系気動車が使用されていたが、

電化と同時に振り子車両の381系が投入されスピードアップが図られた。

輸送力強化のために、1985年、485系が導入されたが、

振り子・低重心車両ではないので速達性が低く、翌年全て381系に置き換わっている。

1989年から、381系をリニューアルしパノラマ型グリーン車を連結した「スーパーくろしお」

1996年には283系が投入され、「オーシャンアロー」が運転を開始した。

2012年より「スーパーくろしお」「オーシャンアロー」はすべて「くろしお」に名称が統一されている。

今回乗車したのは、天王寺―白浜間です。

9:21天王寺発のくろしお3号新宮行です。

運用は381系パノラマ編成。繁忙期ということもあり後ろに付属編成を連結した9両編成での運転です。

付属編成3両は白浜までの運用となっているため、白浜で切り離しを行います。

381系パノラマグリーン車内。前面展望を楽しみたいならば、最前列もしくは2列目が限界

3列目以降は普通のグリーン車だと思ってもらって結構です。

展望ビデオをとるならばお勧めは1C席。1A・B席は運転士の後ろなので、

喚呼ヲタや運転士の運転操作が気になるヲタにお勧めです。

283系はフロントガラスの中央にフレームがあるので視界は381系パノラマ車のほうが良好です。

ただし夏休みは子供連れが多いのでヲタにとっては肩身が狭いかもしれませんw

付属編成の3両は、編成を途中でぶった切って通路にフタをした

片側にだけ運転台がついている何ともお粗末な編成です。

食パン化工事をしたらもう少し運用に融通が利きそうですがw

白浜駅にて撮影、新宮方面からくる列車に増結するため留置されている繁忙期ならではの光景。

381系はスピードアップのために振り子機能が搭載されています。

これにより、半径400m以上の曲線では本則+20km/hで走行することができます。

しかし、制御振り子ではなく自然振り子なので、不自然な揺れが発生し

座席を進行方向と逆向きにすると乗り物酔いを起こす人もいるそう。

乗り心地ははっきり言ってよくありません。

最高速度は国鉄形ということもあって120km/hです。

こちらは283系付属編成。こちらも増結待ちです。

6両基本編成が2本、3両付属編成が2本在籍しています。

基本編成が検車の際は、付属編成どうしを連結して6両で運転することもあります。

制御式自然振り子を採用しているため、381系よりも乗り心地が良いです。

阪和道の延伸により競合が激しくなったので、さらにスピードアップが求められ、

半径400m以上の曲線を本則+30km/hで走行することができる性能を持っています。

東海道本線の一部と紀勢本線の一部で最高速度130km/h運転が行われています。

381系アコモ編成を置き換えた、新型車両287系です。

「サンダーバード」で使用されている683系非貫通型の基本設計を踏襲しています。

全0.5M電動車で設計を共通化し、コスト削減を図っています。

また、225系同様踏切事故などにおける衝突安全性が高められています。

まさに最近流行の電車の設計といった感じです。

ミュージックホーンは681系と同じ「ドミソドー」の旋律です。

この電車には、振り子装置は搭載されていません。

技術の進歩により、低重心化が図られ381系と同等の曲線通過性能を実現したからです。

最高速度は130km/hで、速達性は落とさずにコストダウンに成功した例だと思います。

現在の運用は京都―白浜間のみです。

287系の福知山・白浜方先頭車はグリーン席と普通席を備える制御電動車です。

クモロハの形式記号は国鉄時代を含めて史上初の形式です。

参考 クモハ 制御電動車(運転台と電動機のある普通車)

クハ 制御付随車(運転台のある電動機のない普通車)

クロ 制御付随グリーン車(運転台のある電動機のない二等車)

サハ 付随車(電動機のない普通車)

モハ 電動車(電動機のある普通車)

白浜から大阪方面へ帰るときは各駅停車で帰りました。

紀伊田辺~新宮間は単線で上下線2時間に1本運転されています。

写真は105系電車。長い距離を走ることもあり、トイレが付いています。

紀伊田辺から和歌山間は225系5000番台に乗車しました。

座席は硬いとはいえクロスシート車両は楽です。

しかし、白浜から大阪間は阪和線紀州路快速+紀勢本線各駅停車と高速バスを比べると、

高速バスのほうが速くて安いので絶対的に優位です。

阪和線紀州路快速+紀勢本線各駅停車は白浜~大阪環状線内2990円。

高速バスは白浜~難波が2700円です。

マイカーはさておき、周参見以遠は特急のほうが優位でしょうか。

いずれにせよ、再来年あたり阪和道が串本あたりまで延伸されれば

バスやマイカーの優位性がさらに高まるので、鉄道の今後の動きに注目したいと思います。

前日の大雨による283系の車両故障によって、381系のアコモ編成(非パノラマ車)

に運用が変更されて、非パノラマのグリーン車に座るハメになったという記事を書いたと思います。

あまりにも残念だったので、今年も白浜へ行く用事にわざわざ電車を使って

リベンジ?を果たしてきました。

↑381系アコモ編成。現在は定期運用を離脱し新型の287系に置き換えられている。

吹田総合車両所日根野支所から運用を離脱したこの編成の一部は6両編成に短縮し、

国鉄色に戻された上で福知山電車区へ転属し183系を置き換える予定。

特急くろしおとは?

京阪神地区と南紀を結ぶ列車で、1965年に運転を開始。

当初は天王寺~名古屋間を阪和線・紀勢本線・関西本線を経由して、

紀伊半島の海沿いを一周する列車であった。

1978年、和歌山~新宮間が電化されたため、新宮駅を境に系統分離され、

天王寺駅 - 白浜駅・新宮駅間の列車を「くろしお」、

名古屋駅 - 新宮駅・紀伊勝浦駅間の列車を「南紀」とした。

電化前は、キハ80系気動車が使用されていたが、

電化と同時に振り子車両の381系が投入されスピードアップが図られた。

輸送力強化のために、1985年、485系が導入されたが、

振り子・低重心車両ではないので速達性が低く、翌年全て381系に置き換わっている。

1989年から、381系をリニューアルしパノラマ型グリーン車を連結した「スーパーくろしお」

1996年には283系が投入され、「オーシャンアロー」が運転を開始した。

2012年より「スーパーくろしお」「オーシャンアロー」はすべて「くろしお」に名称が統一されている。

今回乗車したのは、天王寺―白浜間です。

9:21天王寺発のくろしお3号新宮行です。

運用は381系パノラマ編成。繁忙期ということもあり後ろに付属編成を連結した9両編成での運転です。

付属編成3両は白浜までの運用となっているため、白浜で切り離しを行います。

381系パノラマグリーン車内。前面展望を楽しみたいならば、最前列もしくは2列目が限界

3列目以降は普通のグリーン車だと思ってもらって結構です。

展望ビデオをとるならばお勧めは1C席。1A・B席は運転士の後ろなので、

喚呼ヲタや運転士の運転操作が気になるヲタにお勧めです。

283系はフロントガラスの中央にフレームがあるので視界は381系パノラマ車のほうが良好です。

ただし夏休みは子供連れが多いのでヲタにとっては肩身が狭いかもしれませんw

付属編成の3両は、編成を途中でぶった切って通路にフタをした

片側にだけ運転台がついている何ともお粗末な編成です。

食パン化工事をしたらもう少し運用に融通が利きそうですがw

白浜駅にて撮影、新宮方面からくる列車に増結するため留置されている繁忙期ならではの光景。

381系はスピードアップのために振り子機能が搭載されています。

これにより、半径400m以上の曲線では本則+20km/hで走行することができます。

しかし、制御振り子ではなく自然振り子なので、不自然な揺れが発生し

座席を進行方向と逆向きにすると乗り物酔いを起こす人もいるそう。

乗り心地ははっきり言ってよくありません。

最高速度は国鉄形ということもあって120km/hです。

こちらは283系付属編成。こちらも増結待ちです。

6両基本編成が2本、3両付属編成が2本在籍しています。

基本編成が検車の際は、付属編成どうしを連結して6両で運転することもあります。

制御式自然振り子を採用しているため、381系よりも乗り心地が良いです。

阪和道の延伸により競合が激しくなったので、さらにスピードアップが求められ、

半径400m以上の曲線を本則+30km/hで走行することができる性能を持っています。

東海道本線の一部と紀勢本線の一部で最高速度130km/h運転が行われています。

381系アコモ編成を置き換えた、新型車両287系です。

「サンダーバード」で使用されている683系非貫通型の基本設計を踏襲しています。

全0.5M電動車で設計を共通化し、コスト削減を図っています。

また、225系同様踏切事故などにおける衝突安全性が高められています。

まさに最近流行の電車の設計といった感じです。

ミュージックホーンは681系と同じ「ドミソドー」の旋律です。

この電車には、振り子装置は搭載されていません。

技術の進歩により、低重心化が図られ381系と同等の曲線通過性能を実現したからです。

最高速度は130km/hで、速達性は落とさずにコストダウンに成功した例だと思います。

現在の運用は京都―白浜間のみです。

287系の福知山・白浜方先頭車はグリーン席と普通席を備える制御電動車です。

クモロハの形式記号は国鉄時代を含めて史上初の形式です。

参考 クモハ 制御電動車(運転台と電動機のある普通車)

クハ 制御付随車(運転台のある電動機のない普通車)

クロ 制御付随グリーン車(運転台のある電動機のない二等車)

サハ 付随車(電動機のない普通車)

モハ 電動車(電動機のある普通車)

白浜から大阪方面へ帰るときは各駅停車で帰りました。

紀伊田辺~新宮間は単線で上下線2時間に1本運転されています。

写真は105系電車。長い距離を走ることもあり、トイレが付いています。

紀伊田辺から和歌山間は225系5000番台に乗車しました。

座席は硬いとはいえクロスシート車両は楽です。

しかし、白浜から大阪間は阪和線紀州路快速+紀勢本線各駅停車と高速バスを比べると、

高速バスのほうが速くて安いので絶対的に優位です。

阪和線紀州路快速+紀勢本線各駅停車は白浜~大阪環状線内2990円。

高速バスは白浜~難波が2700円です。

マイカーはさておき、周参見以遠は特急のほうが優位でしょうか。

いずれにせよ、再来年あたり阪和道が串本あたりまで延伸されれば

バスやマイカーの優位性がさらに高まるので、鉄道の今後の動きに注目したいと思います。

熊の実と麒麟と乙姫

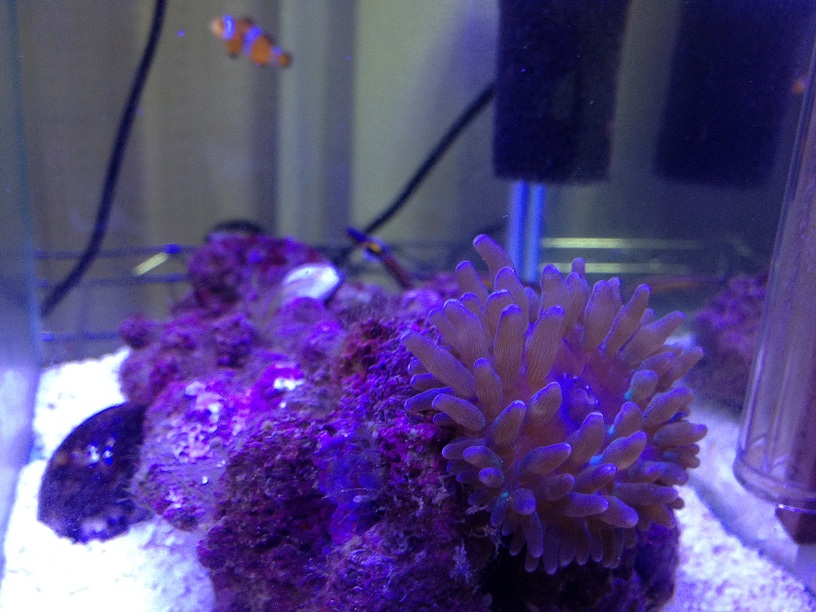

60cm水槽が寂しくなっていたので、採集に行き魚と無脊椎を追加しました。

まずは管理人が大好きなミノカサゴ類

キリンミノです。ハナミノに見慣れているせいか若干見劣りする感じもしますが、

大きさがちょうどいいのでかわいいです。

そして、もう一匹魚を追加しました。

クマノミ(ナミクマノミ)です。大きさは9cmくらいです。

魚を採るのは苦手な管理人ですが、こいつだけは自分で採りました。

サンゴイソギンチャクに共生していました。

見た目が綺麗なわりに飼育がイージーなので管理人としては好きな魚です。

無脊椎は、オトヒメエビを追加しました。

しかし、残念ながらまたしても腕が取れてしまっています。

今回は輸送中に取れてしまいました。

取れた腕は友人によると、上手くいけば次の脱皮時に再生するそうです。

是非ともペアで飼育してみたいものです。

これから餌付かせる過程が待っていますが、どれも餌付いてほしいものです。

最後にオマケです。

アオヤガラ?でしょうか、管理人にはアカヤガラとの区別はつきませんが、

採れたので一応持って帰りました。

おもしろいカタチをした魚ですが、個人の水槽での飼育は例がないようです。

神経質な魚で、水族館でも長期飼育は難しいようです。

案の定水槽に入れた翌日に☆になってました。

でも、飼えるものなら飼ってみたい魚です。

まずは管理人が大好きなミノカサゴ類

キリンミノです。ハナミノに見慣れているせいか若干見劣りする感じもしますが、

大きさがちょうどいいのでかわいいです。

そして、もう一匹魚を追加しました。

クマノミ(ナミクマノミ)です。大きさは9cmくらいです。

魚を採るのは苦手な管理人ですが、こいつだけは自分で採りました。

サンゴイソギンチャクに共生していました。

見た目が綺麗なわりに飼育がイージーなので管理人としては好きな魚です。

無脊椎は、オトヒメエビを追加しました。

しかし、残念ながらまたしても腕が取れてしまっています。

今回は輸送中に取れてしまいました。

取れた腕は友人によると、上手くいけば次の脱皮時に再生するそうです。

是非ともペアで飼育してみたいものです。

これから餌付かせる過程が待っていますが、どれも餌付いてほしいものです。

最後にオマケです。

アオヤガラ?でしょうか、管理人にはアカヤガラとの区別はつきませんが、

採れたので一応持って帰りました。

おもしろいカタチをした魚ですが、個人の水槽での飼育は例がないようです。

神経質な魚で、水族館でも長期飼育は難しいようです。

案の定水槽に入れた翌日に☆になってました。

でも、飼えるものなら飼ってみたい魚です。

セイタカイソギンチャク対策

お久しぶりです。今回から記事のタイトル連番をやめました。

海水魚飼育シリーズバックナンバー

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/45/「水槽の立ち上げ」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/48/「宇宙船みたいなキリンミノ老魚」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/50/「殺菌灯・カクレクマノミ追加」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/51/「ハナミノカサゴの尾腐れ病治療」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/52/「30cm水槽増設」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/53/「キヌバリと無脊椎たち」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/54/「かわいいノコギリヨウジのペア」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/55/「ライブロックとサンゴイソギンチャク」

前期の期末試験が終わり、一段落したので更新します。

まずは、残念なお知らせから。

ハナミノカサゴに寄生虫がついていたので、淡水浴をさせることにしました。

まず、真水を用意しカルキを抜き、アクアセイフを入れました

水温を合わせいざハナミノを投入

元気そうなので問題なくいけると思ったのですが、

しばらくすると、皮膚がただれたようになり目が白濁してしまいました。

これはpHショックだと思い、急いで元の飼育水に慣らしメインタンクに戻したところ

完全に弱ってしまいました。仕方なくエアレーションをしておきましたが、

2日後☆になっているのを確認しました。

pHショックはpH1.0以上の差が発生すると起こります。

おそらく今回の場合、人工海水を混ぜたアルカリ寄りの飼育水から、

カルキを抜いたとはいえもともと酸性の強い水道水に投入したためショックを起こしたのだと思います。

pHショックを起こすと再起不能になるので、今回の経験を今後に生かすことにしましょう。

一方、30cm水槽は、ライブロックにコケが目立ち始めました。

イソギンを入れて点灯時間が長くなったからです。

そこで60cm水槽にいるハナビラダカラをこちらに入れました。

入れた途端、ライブロックを覆い尽くしていたフサフサの珪藻を食い始め、

2日でハゲ山にしてしまいました。そのかわり大量の糞が撒き散らされていましたがw

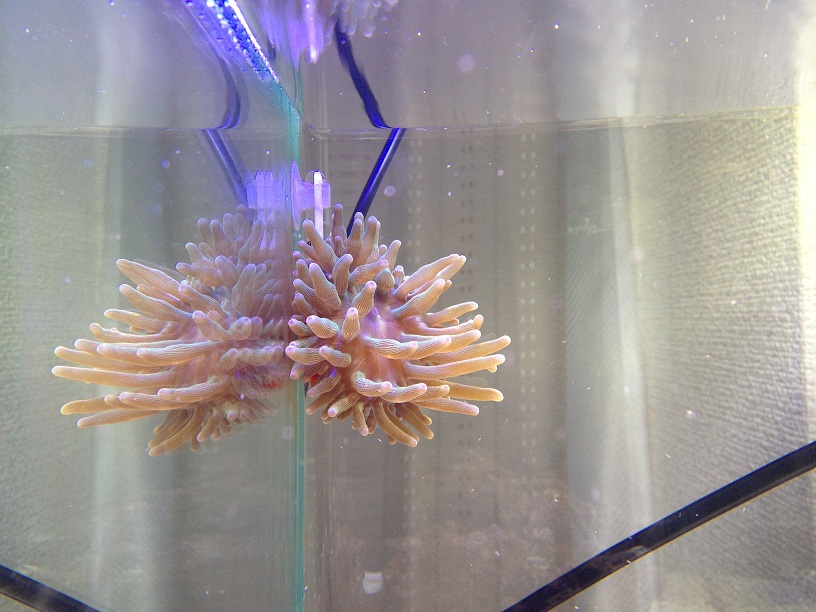

サンゴイソギンチャクはようやくガラス面からライブロックに定着してくれました。

でもやっぱりクマノミは入りません。

ライブロックを入れると、同時に水槽に害のある生物が入ってきたりします。

セイタカイソギンチャクもその一つです。

通称カーリーなんて呼ばれていますが、カーリーアネモネとは別種で、アイプタシアと言います。

この種類は強い刺胞毒を持ち、小魚やサンゴには良くないので駆除しなければなりません。

富栄養化した水槽内では爆発的に増殖します。

しかも破片から無限に増殖するので駆除が困難です。

第一見た目が悪いので大量に増えるとキモいです。

そこで、対策としてある生物をいれました。

ペパーミントシュリンプです。

こいつがセイタカイソギンを駆除してくれることを期待しましょう。

イソギンチャク食性ですが、サンゴイソギンチャクはある程度大きいので大丈夫でしょう。

60cm水槽は魚がいなくなってしまったので、友人からある魚を譲り受けました。

「タナバタウオ」です。

通常は胴体が黒で鰭に青いライン、背鰭の先端はオレンジという色をしていますが、

このタナバタは婚姻色が出て顔の周りが黄色をしています。

また、横帯がはっきりしています。

もしかしたら、「ナカハラタナバタウオ」かもしれませんが、

個体差があるので管理人は見た目では判別できません。

この魚、結構かわいい顔をしています。古代魚みたいなルックスで、面白いです。

水槽に1匹だけでは寂しいので、明日海に採集に行ってきます。

何か新しい魚が入れば随時更新したいと思います。

そういえば、こちらの水槽のライブロックにも害のある生物がいました。

カニは小魚を襲うので、アウトです。隔離ケースに退場してもらいました。

それでは失礼します。

海水魚飼育シリーズバックナンバー

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/45/「水槽の立ち上げ」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/48/「宇宙船みたいなキリンミノ老魚」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/50/「殺菌灯・カクレクマノミ追加」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/51/「ハナミノカサゴの尾腐れ病治療」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/52/「30cm水槽増設」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/53/「キヌバリと無脊椎たち」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/54/「かわいいノコギリヨウジのペア」

http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/55/「ライブロックとサンゴイソギンチャク」

前期の期末試験が終わり、一段落したので更新します。

まずは、残念なお知らせから。

ハナミノカサゴに寄生虫がついていたので、淡水浴をさせることにしました。

まず、真水を用意しカルキを抜き、アクアセイフを入れました

水温を合わせいざハナミノを投入

元気そうなので問題なくいけると思ったのですが、

しばらくすると、皮膚がただれたようになり目が白濁してしまいました。

これはpHショックだと思い、急いで元の飼育水に慣らしメインタンクに戻したところ

完全に弱ってしまいました。仕方なくエアレーションをしておきましたが、

2日後☆になっているのを確認しました。

pHショックはpH1.0以上の差が発生すると起こります。

おそらく今回の場合、人工海水を混ぜたアルカリ寄りの飼育水から、

カルキを抜いたとはいえもともと酸性の強い水道水に投入したためショックを起こしたのだと思います。

pHショックを起こすと再起不能になるので、今回の経験を今後に生かすことにしましょう。

一方、30cm水槽は、ライブロックにコケが目立ち始めました。

イソギンを入れて点灯時間が長くなったからです。

そこで60cm水槽にいるハナビラダカラをこちらに入れました。

入れた途端、ライブロックを覆い尽くしていたフサフサの珪藻を食い始め、

2日でハゲ山にしてしまいました。そのかわり大量の糞が撒き散らされていましたがw

サンゴイソギンチャクはようやくガラス面からライブロックに定着してくれました。

でもやっぱりクマノミは入りません。

ライブロックを入れると、同時に水槽に害のある生物が入ってきたりします。

セイタカイソギンチャクもその一つです。

通称カーリーなんて呼ばれていますが、カーリーアネモネとは別種で、アイプタシアと言います。

この種類は強い刺胞毒を持ち、小魚やサンゴには良くないので駆除しなければなりません。

富栄養化した水槽内では爆発的に増殖します。

しかも破片から無限に増殖するので駆除が困難です。

第一見た目が悪いので大量に増えるとキモいです。

そこで、対策としてある生物をいれました。

ペパーミントシュリンプです。

こいつがセイタカイソギンを駆除してくれることを期待しましょう。

イソギンチャク食性ですが、サンゴイソギンチャクはある程度大きいので大丈夫でしょう。

60cm水槽は魚がいなくなってしまったので、友人からある魚を譲り受けました。

「タナバタウオ」です。

通常は胴体が黒で鰭に青いライン、背鰭の先端はオレンジという色をしていますが、

このタナバタは婚姻色が出て顔の周りが黄色をしています。

また、横帯がはっきりしています。

もしかしたら、「ナカハラタナバタウオ」かもしれませんが、

個体差があるので管理人は見た目では判別できません。

この魚、結構かわいい顔をしています。古代魚みたいなルックスで、面白いです。

水槽に1匹だけでは寂しいので、明日海に採集に行ってきます。

何か新しい魚が入れば随時更新したいと思います。

そういえば、こちらの水槽のライブロックにも害のある生物がいました。

カニは小魚を襲うので、アウトです。隔離ケースに退場してもらいました。

それでは失礼します。

ライブロックとイソギンチャク

前回予告した通り、今回はレイアウトをライブロックにしてサンゴイソギンチャクを追加しました。

同時に照明をLEDに取り換えました。

オトヒメエビは残念ながら人工餌に餌付かず☆になりました。

キヌバリは友人の水槽で絶賛激太り中&白点です。

パイロットのクマノミだけはこの水槽で飼っていますが、問題なくヨウジと混泳できてます。

むしろタイトル画像を見ればわかるとおり仲良しです。

そういえば元からいたスジエビはどうなったかって?それは想像にお任せします。

60水槽にもライブロックをいれました。

ハナミノは背鰭と皮弁が何故かとけています。

寄生虫か成長によるものか?今度淡水浴させることとしましょう。

イソギンはひたすらよく動きます。今日は水温計とガラス側面の間にいました。

比較的強いサンゴイソギンチャクですが、

小型水槽で飼育する場合はプロテインスキマーが必須です。

なお、30cm以下の水槽で飼育するのは無理という記述を見かけますが、

水質と水温さえ気にすればいけると思います。なにしろサンゴイソギンチャクですから。

ちなみにカクレクマノミは入ってくれませんでした。

点灯時間が長くなったのでコケがよく生えます。

さらにブラインシュリンプの食べ残しのせいでスキマーが大活躍です。

見てくださいこのきったない色。

ノコギリヨウジの写真を撮るのは自前のデジタル一眼カメラを使っても難しいのですが、

今回はうまくピントがあってくれました。

ノコギリヨウジはホンソメワケベラと同じくクリーナーフィッシュで、

尾鰭の派手な模様は存在を知らせるためだそうです。

けっこう普通種で、岩陰を覗くといるみたいですが、

主はまだ海では見たことがありません。

写真に写っているのは雄です。

卵を持っていますが、これは育児嚢といい雌が雄の育児嚢に卵を産み付け、

雄が出産するというタツノオトシゴの仲間特有の繁殖方法をとるため

雄が卵を持っているのです。

ただし、海水ヨウジウオの水槽内繁殖は難しく、

他サイト様でも成功例を見たことがありません。

ただでさえ成魚の餌の確保が大変なのに、稚魚の面倒をみるのは無理そうです。

ただ、いったん餌付いてしまえば飼育はさほど苦ではありません。

主の場合、餌付かせるために混泳させている魚を一旦すべて別の水槽に移しました。

そうすると、ストレスに敏感なヨウジウオも落ち着いて餌を食べるようになります。

もちろんストレスに弱い魚なので、換水は時間をかけてゆっくり行ったり

メンテナンスの際に攪乱しすぎないようにすることは

長期飼育するための心がけとしては重要になってくると思います。

生易しい考えでは飼育できない魚です。

同時に照明をLEDに取り換えました。

オトヒメエビは残念ながら人工餌に餌付かず☆になりました。

キヌバリは友人の水槽で絶賛激太り中&白点です。

パイロットのクマノミだけはこの水槽で飼っていますが、問題なくヨウジと混泳できてます。

むしろタイトル画像を見ればわかるとおり仲良しです。

そういえば元からいたスジエビはどうなったかって?それは想像にお任せします。

60水槽にもライブロックをいれました。

ハナミノは背鰭と皮弁が何故かとけています。

寄生虫か成長によるものか?今度淡水浴させることとしましょう。

イソギンはひたすらよく動きます。今日は水温計とガラス側面の間にいました。

比較的強いサンゴイソギンチャクですが、

小型水槽で飼育する場合はプロテインスキマーが必須です。

なお、30cm以下の水槽で飼育するのは無理という記述を見かけますが、

水質と水温さえ気にすればいけると思います。なにしろサンゴイソギンチャクですから。

ちなみにカクレクマノミは入ってくれませんでした。

点灯時間が長くなったのでコケがよく生えます。

さらにブラインシュリンプの食べ残しのせいでスキマーが大活躍です。

見てくださいこのきったない色。

ノコギリヨウジの写真を撮るのは自前のデジタル一眼カメラを使っても難しいのですが、

今回はうまくピントがあってくれました。

ノコギリヨウジはホンソメワケベラと同じくクリーナーフィッシュで、

尾鰭の派手な模様は存在を知らせるためだそうです。

けっこう普通種で、岩陰を覗くといるみたいですが、

主はまだ海では見たことがありません。

写真に写っているのは雄です。

卵を持っていますが、これは育児嚢といい雌が雄の育児嚢に卵を産み付け、

雄が出産するというタツノオトシゴの仲間特有の繁殖方法をとるため

雄が卵を持っているのです。

ただし、海水ヨウジウオの水槽内繁殖は難しく、

他サイト様でも成功例を見たことがありません。

ただでさえ成魚の餌の確保が大変なのに、稚魚の面倒をみるのは無理そうです。

ただ、いったん餌付いてしまえば飼育はさほど苦ではありません。

主の場合、餌付かせるために混泳させている魚を一旦すべて別の水槽に移しました。

そうすると、ストレスに敏感なヨウジウオも落ち着いて餌を食べるようになります。

もちろんストレスに弱い魚なので、換水は時間をかけてゆっくり行ったり

メンテナンスの際に攪乱しすぎないようにすることは

長期飼育するための心がけとしては重要になってくると思います。

生易しい考えでは飼育できない魚です。

かわいいノコギリヨウジのペア

今回は思わぬ魚が採れたのを譲り受けることができたので、UPします。

ノコギリヨウジのペアです。最初はヒバシヨウジと勘違いしていましたが、

ヒバシヨウジは尾鰭の黄斑がランダムなのに対し、

ノコギリヨウジは3つの黄斑が並んでいます。

また、青いラインが細いのもノコギリヨウジの特徴です。

30cm水槽なので過密ぎみです。

オトヒメエビも追加したのですが、肝心の手が取れてしまっています。

大量に採れたそうですが、採集するときに自分で手をちぎってしまうのだそうです。

持ち帰るときはペアまたは単独で持ち帰るべきです。でないと争ってしまいます。

ペア同士の混泳もダメなんだそうです。

ヨウジウオはストレスに敏感なので、写真の状態ではまずそうです。

というわけで、キヌバリは友人の水槽に異動させました。

いまでは穴の中がお気に入りの場所になってます。

ヨウジウオが落ち着く場所をつくると餌付きやすくなるそうです。

さて、エサですがこいつらはプランクトン食性です。

そうなると、イサザアミかブラインシュリンプを与えることになりますが、

前者は高価であるので、ブラインシュリンプを与えることにしました。

冷凍のものではなく、耐久卵をを使います。

ブラインシュリンプを沸かすときは、

水500mlに対して10gの食塩または人工海水を加えて塩水を作ります。

飼育水をそのまま用いても構いません。

水温は28~30度が好ましいですが、この限りではありません。

孵化には約24時間かかります。

孵化器はプラケース(虫かご)や

写真のような梅酒をつけるプラスチック製の瓶を使うと良いと思います。

与えるときはスポイトで幼生を吸い取って与えます。

しかし、どうしても孵化しない卵があり、

そういった卵は水面に浮いて腐敗し水質を悪化させるので

プロテインスキマーを導入しました。

SNM製のEOSシリーズコンパクトスキマーです。

これにより、水表面の泡立ちが消えて水質が改善しました。

ノコギリヨウジのペアです。最初はヒバシヨウジと勘違いしていましたが、

ヒバシヨウジは尾鰭の黄斑がランダムなのに対し、

ノコギリヨウジは3つの黄斑が並んでいます。

また、青いラインが細いのもノコギリヨウジの特徴です。

30cm水槽なので過密ぎみです。

オトヒメエビも追加したのですが、肝心の手が取れてしまっています。

大量に採れたそうですが、採集するときに自分で手をちぎってしまうのだそうです。

持ち帰るときはペアまたは単独で持ち帰るべきです。でないと争ってしまいます。

ペア同士の混泳もダメなんだそうです。

ヨウジウオはストレスに敏感なので、写真の状態ではまずそうです。

というわけで、キヌバリは友人の水槽に異動させました。

いまでは穴の中がお気に入りの場所になってます。

ヨウジウオが落ち着く場所をつくると餌付きやすくなるそうです。

さて、エサですがこいつらはプランクトン食性です。

そうなると、イサザアミかブラインシュリンプを与えることになりますが、

前者は高価であるので、ブラインシュリンプを与えることにしました。

冷凍のものではなく、耐久卵をを使います。

ブラインシュリンプを沸かすときは、

水500mlに対して10gの食塩または人工海水を加えて塩水を作ります。

飼育水をそのまま用いても構いません。

水温は28~30度が好ましいですが、この限りではありません。

孵化には約24時間かかります。

孵化器はプラケース(虫かご)や

写真のような梅酒をつけるプラスチック製の瓶を使うと良いと思います。

与えるときはスポイトで幼生を吸い取って与えます。

しかし、どうしても孵化しない卵があり、

そういった卵は水面に浮いて腐敗し水質を悪化させるので

プロテインスキマーを導入しました。

SNM製のEOSシリーズコンパクトスキマーです。

これにより、水表面の泡立ちが消えて水質が改善しました。

SNS×うみのおさかな

Contents

Category

Recent Posts

(06/14)

(01/29)

(11/29)

(11/13)

(09/18)

(08/23)

(01/18)

(09/02)

(08/17)

(08/14)

Profile

Archive

Links

1.023world

海洋の仕組み・細菌や微生物から学ぶマリンアクアリウムと、関連する自作器具の制作方法の公開、ヤドカリ検定・ヤドカリ図鑑のヤドカリパーク、その他関連リンクも満載。

近畿大学水族環境学研究室

東上の母校である近畿大学農学部の研究室です。海水養殖における白点病の原因であるC.irritansについて研究をしています。白点病に関する記事の参考文献とさせていただきました。

Chatan`s Blog

韓国で海水魚採集をされているChatanさんのブログです。日本で採集される魚種の紹介の記事で、当サイトの写真を採用していただきました。外国にも海水魚採集の文化があるとは驚きです。

【金魚の飼い方】初心者向け飼育方法と金魚の種類をご紹介

金魚の飼育方法と、種類について解説をしているサイトです。淡水魚飼育は金魚に始まりますが、金魚に終わるとも言います。淡水魚飼育の基礎を学んでみては。

About Link

当ブログはリンクフリーです。相互リンクをご希望のサイト様は、コメント欄またはmb86hh65ml☆gmail.comにご連絡ください(スパム対策のため@を☆に変えてあります)。たくさんのリンクお待ちしております。

Comments

[10/01 ヤドカリ三郎]

[04/18 uzumaki]

[07/28 rad]

[07/18 NONAME]

[05/09 bob]

[03/27 takosuke]

[11/02 川前 よしゆき]

[04/06 MF]

[12/16 らんぱぱ]

[09/14 なみほ]