海水魚採集の記録 2013年 その2

9月 静岡県伊豆

2013.09.12 西伊豆 1日目

今回は採集目的というより、遊びで8月に訪れた西伊豆のポイントへ再び潜った。今回同行したのは、NM氏、boilar氏、dragon氏だ。前回は海水浴のハイシーズンということもあり、海水浴客だらけであったが、オフシーズンになり平日ということもあって人っ子一人いなかった。ただ、ダイビングボートの往来が激しく、遊泳するには危険そうであった。とりあえず入水すると、ハナハゼとダテハゼの共生が見られ、さほど様子は変わっていなかった。沖に出ようとすると、高速でボートが接近し出ようにも出られず、潜っていても常にボートのエンジン音が聞こえてくるため、全く集中できなかった。終いにはNM氏が浅瀬で体験ダイビングをしているダイバーに法的根拠のない魚採るな理論で怒られ、ムカついたので終了。ウエットスーツを着た採集家はこういった仕打ちを受けやすいのだ。岸に戻る時に、カラフルな胸鰭をチラつかせたとっても小さなサツマカサゴがいたのでそれだけ採っておいた。

今回は採集目的というより、遊びで8月に訪れた西伊豆のポイントへ再び潜った。今回同行したのは、NM氏、boilar氏、dragon氏だ。前回は海水浴のハイシーズンということもあり、海水浴客だらけであったが、オフシーズンになり平日ということもあって人っ子一人いなかった。ただ、ダイビングボートの往来が激しく、遊泳するには危険そうであった。とりあえず入水すると、ハナハゼとダテハゼの共生が見られ、さほど様子は変わっていなかった。沖に出ようとすると、高速でボートが接近し出ようにも出られず、潜っていても常にボートのエンジン音が聞こえてくるため、全く集中できなかった。終いにはNM氏が浅瀬で体験ダイビングをしているダイバーに法的根拠のない魚採るな理論で怒られ、ムカついたので終了。ウエットスーツを着た採集家はこういった仕打ちを受けやすいのだ。岸に戻る時に、カラフルな胸鰭をチラつかせたとっても小さなサツマカサゴがいたのでそれだけ採っておいた。

見つけた魚

トゲチョウ・ナミチョウ・コロダイyg・ハナハゼ・ダテハゼ・ヤッコエイ・アナハゼ・オハグロベラ・サツマカサゴその他

2013.09.13 南伊豆 2日目

二日目は山梨出身のchina氏とtsuyopon氏も合流し6人で南伊豆のポイントへ行ってみた。せいぜい伊豆で見られる魚は、我々からするとたかが知れているので、この日もお遊びで潜ってみた。このポイントは南伊豆でもいちばん透明度の高い○○○浜の近くの劣化版ビーチで、あまり期待はしていない。入水すると、チョウはフウライとトゲのみで、他に特記するならばシマハギの幼魚が多かった。さらに沖に出ると、何やら漁師の船が近づいてきて「これ以上沖に出るな」と言われてしまった。本業の漁をしないで○○○浜の渡し船で稼いでいる漁師には言われたくない言葉だ。どうせ自力で泳いで○○○浜に渡られクマノミやキンハナを捕られたら観光資源的に困るからだろう。我々はそんな雑魚には興味がないので持って帰る気は更々ないのだ。伊豆は採集家に対して風当たりが強いのだとこの2日間で感じた。boilar氏はミゾレチョウを採っていた。tsuyopon氏は金魚網でノコギリヨウジを頑張って採っていた。明確な目的が無い限り伊豆にはもう行かないだろう。我々は魚を乱獲しているわけでもないのに、遊漁をして遊んでいるだけなのに、ダイバーや漁師がやかましい伊豆は嫌いだ。

見つけた魚

トゲチョウ・ナミチョウ・フウライチョウ・シマハギ・ツノダシその他

トゲチョウ・ナミチョウ・コロダイyg・ハナハゼ・ダテハゼ・ヤッコエイ・アナハゼ・オハグロベラ・サツマカサゴその他

2013.09.13 南伊豆 2日目

二日目は山梨出身のchina氏とtsuyopon氏も合流し6人で南伊豆のポイントへ行ってみた。せいぜい伊豆で見られる魚は、我々からするとたかが知れているので、この日もお遊びで潜ってみた。このポイントは南伊豆でもいちばん透明度の高い○○○浜の近くの劣化版ビーチで、あまり期待はしていない。入水すると、チョウはフウライとトゲのみで、他に特記するならばシマハギの幼魚が多かった。さらに沖に出ると、何やら漁師の船が近づいてきて「これ以上沖に出るな」と言われてしまった。本業の漁をしないで○○○浜の渡し船で稼いでいる漁師には言われたくない言葉だ。どうせ自力で泳いで○○○浜に渡られクマノミやキンハナを捕られたら観光資源的に困るからだろう。我々はそんな雑魚には興味がないので持って帰る気は更々ないのだ。伊豆は採集家に対して風当たりが強いのだとこの2日間で感じた。boilar氏はミゾレチョウを採っていた。tsuyopon氏は金魚網でノコギリヨウジを頑張って採っていた。明確な目的が無い限り伊豆にはもう行かないだろう。我々は魚を乱獲しているわけでもないのに、遊漁をして遊んでいるだけなのに、ダイバーや漁師がやかましい伊豆は嫌いだ。

見つけた魚

トゲチョウ・ナミチョウ・フウライチョウ・シマハギ・ツノダシその他

9月和歌山県

2013.09.22 南紀

この日はNM氏とChappy氏と共に南紀へ採集しに行ったが、台風のうねりが強く海の中での姿勢制御がうまくいかない状況だったため、採集どころではなかった。採集中、急に便意を催したので無人島に上陸し、用を足した。トイレットペーパーなど無いので、天然のウォシュレットで流させていただいた。結局キャッチしたのはナミチョウとトゲチョウのみ。その他2人は成果なしだった。

以下の記事は、私の所属団体の規約上、詳細を書くことができませんので省略させていただきます。あしからずご了承ください。

10月高知県西岸

10月沖縄本島

海水魚採集の記録 2013年 その1

目次

2013年

2013年は当たり年だったのか?

それとも単に自分の採集技量が上がっただけだったのか、

答えは両方なのかもしれません。

今年は10回以上海に行きました。沖縄には3回行きました。

でも、沖縄に行って気づいたことは、高知が攻守ともに最強だということ。

高知は温帯種から熱帯種まで日本で最も多くの種類の魚をみることのできる場所です。

普段は深場にいて見れないレア魚も10mぐらいまで上がってくれば

ネットインも夢じゃない。そんな妄想を抱かせてくれる海です。

一方、和歌山の海が穏やかな日はあまりなく、おそらく年間100日ぐらいしか

潜り日和の海況の日はないのではないか思います。

今年は和歌山の日程はすべてうねりでボツ。

おまけに今年は台風も多く、ちょうど9月10月の週末にやってくる。

気象庁の台風情報のページの更新ボタンを100回はポチりましたね。

そして、シーズンの最後の最後で耳の故障。痛い。

いろいろありましたが、各日程の詳しいエピソードを書いていきます。

3月沖縄本島AOWダイバー&潜り

2013.03.03 沖縄本島AOWダイバー&潜り 1日目

今年の始動は3月、しかも沖縄。2012年の2月和歌山初潜り(シュノーケリング)で懲りたので、今年はバイトで金を貯めて沖縄でアドバンスドオープンウォーターダイバーのライセンスを取得するついでに、魚採集をすることにした。採集ポイントを友人のtakosuke氏に教えてもらい、takosuke氏と2人で沖縄に飛び立った。

takosuke氏は素潜り採集の達人で、ケントロヤッコを複数種採集する程の腕前。タキゲンロクダイを採集したこともある程。自分はこの時まだ素潜り採集のビギナーだったので、ガチの採集は今回が初めて。採集技術等はtakosuke氏に教わった部分が多く、いまでも基礎的な部分で役に立っている。

空港に到着し、レンタカーを借り、車を走らせること2時間。初日は潜らず、採集ポイント近くの漁港に移動し、車中泊。海況は荒れており、波立っていたので漁港採集も出来ず、仕方なく就寝。

2013.03.04 沖縄本島AOWダイバー&潜り 2日目

2日目は早速朝から潜ることに、漁港から車で10分程のポイントへ到着。しかし、海は荒れている。駐車場に車を止め、ウエットスーツに着替えていると、自転車にのったおじさんに声をかけられた。今から採集する旨を伝えると、「あっちの浜のほうが採れる、案内するからついてこい」。徐に自転車を漕ぐおじさん、後から車でつける私たち。おじさんは近くの集落の人らしく、案内されたのはおじさんの家の目の前の海。ごく普通の浜だ。「ここほんとに採れるのか」疑問に思いながらとりあえず入水してみることに。

そのポイントの様子。これは5日目の写真で非常に波が穏やか

入水するとすぐに塊状のハマサンゴが巨大化(もはや踏み台)した群落があり、その周りをムラサメモンガラの幼魚が泳いでいる。沖縄の浜ではよくある光景だろう。インリーフなので、悪い海況の影響を受けにくいと思いきや、しばらく沖にでると右から左に流れる流れる。このポイントは右側にアウトリーフが迫っているポイントで、そこには島を挟んで狭い水路がありそこから川のように水が流れるため、インリーフでも流れが速いようだ。泳いでいるといつのまにか左に流れていく、修正しようと右に泳ごうとするも秒速10cmしか進まない。仕方なく左に流れながら沖に泳いでいると、ミドリイシの群落が見えてきた。水深は浅く、チョウが多く泳いでいる。この時はチョウチョウウオの種類は全然覚えていなかったし、チョウチョウウオを採集したことも無かった。takosuke氏に聞いたところ、沖縄のチョウは採るのが簡単なので、誰でも採れるという。とりあえず無知な私は当時名前を憶えていて少しレアそうなセグロチョウを狙うことにし、浅場を追いかけていくとガレ場サンゴの間に入ったので指で追い出し潜らずにネットイン。記念すべき初チョウチョウウオゲット。同じ原理でアケボノチョウもゲットしチョウ2種目。他にもイッテンがいたが、チョウを知らなかったので華麗にスルー。他にもツユベラ、タレクチベラ、クギベラ等ベラ類が目についたが、泳ぎが早いので早々に断念。イソゴンベのチビが大量発生していたがそれも疑問に思わず。なぜかシマキンチャクフグを採ってtakosuke氏にポイ捨てられ午前中は終了。

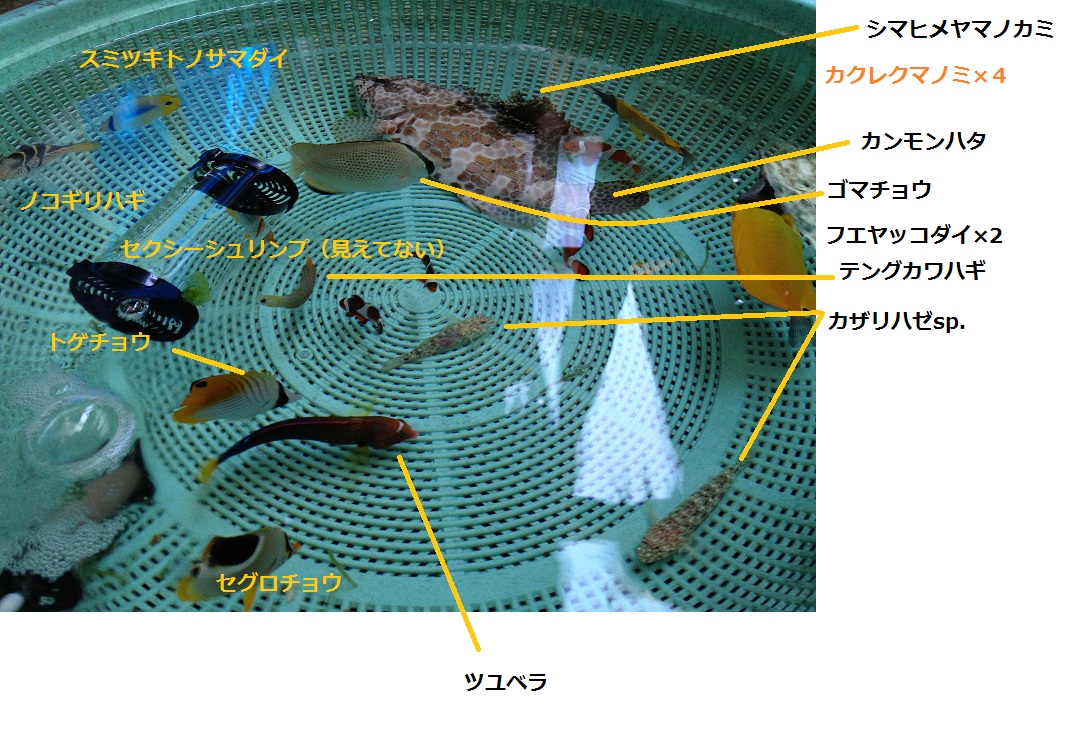

takosuke氏はセグロ、カクレクマノミpr、シマヒメヤマノカミ、カンモンハタ×2をキャッチしていた。おじさんにカンモンハタをあげて、採集した魚はダイビングでいない間おじさんの海藻養殖イケスで生かしてもらうことにした。少々水温が低かったのが気になったが…

午後はポイントを変え、右側の島の手前からエントリー。ここは先ほどのインリーフと違い、ある程度深く、素潜り採集初心者の私はとりあえず、素潜りの基本動作に未だ慣れておらず、採集すらままならない状態。takosuke氏に教わった通りの動作で採ることにチャレンジするも、難しい。しかも、アウトリーフが荒れており、流れが速くものすごい疲れる。魚もあまり覚えていないので何を採ったらいいのか分からず、唯一知っていたツノダシを追いかけるも敗北。結局疲れてすぐに上陸。素潜り採集の難しさを痛感した。

この日は確かに海況が悪く、午後はtakosuke氏も5cm程のサザナミヤッコ1匹のみ採集して2日目は終了。陸に上がると家族連れが来て、サザナミヤッコを見たお母さんが、「わー綺麗な青色。エンゼルフィッシュだよ」と子供に教えていた。確かにエンゼルフィッシュだが、ヤッコといえばいいものを。まさかテキトーに熱帯魚と言えばエンゼルフィッシュ的なノリで言ったのではないかと一人でニヤついてしまった。翌日ダイビングが控えているので早々に切り上げ、サザナミヤッコをパッキンし梱包してヤマト運輸で友人のNM氏の家に送った。その後車で那覇市街のホテルへ向かった。ホテルの部屋は二人部屋を一部屋予約したのだが、実際見てみるとどう見ても一人部屋だった。仕方なくもう一部屋借り、余りに疲れたのでtakosuke氏の晩飯の誘いも断り就寝。

2013.03.05 沖縄本島AOWダイバー&潜り 3日目

この日は今回の遠征のメインの目的であるPADIアドバンスドオープンウォーターダイバーのライセンスを取るために慶良間諸島へダイビングに行った。朝7時にホテルに送迎車が到着し港へ向かう。ドライバーを務めるインストラクターに我々の話をすると「3月の海は寒いのによく来たね」と言ったので「2月の和歌山でウエットスーツで潜りましたよ」と答えると

「なにそれ、罰ゲーム?」

とツッコまれてしまった。確かに私たちは沖縄人からすればキチガイじみているのだと思う。沖縄の人からすれば、海は見るものであって、入るもんじゃないそうだ。

しばらくすると港に到着し、船に乗り込む。慶良間までは1時間の船旅だ。私は酔いやすい体質なので、酔い止めは欠かさず飲んだが、それでも酔いそうだった。一方、隣でtakosuke氏は平気で下を向いてジャンプを読んでいた。同乗したダイバーたちもあれはクレイジーだという目で見ていた。そうこうしているうちに、ポイントに到着。

この日は3ダイブの予定で、一本目はキャニオンというポイントに潜った。このポイントは名前から分かるように、地形を楽しむポイントで切り立ったダイナミックな地形をしている。初めて18m以上潜ったが、あまり恐怖心は無かった。あまり魚はおらず、見たのはクレナイニセスズメぐらいだった。

二本目は紺瀬というポイント。非常に流れが速い場所で、ドリフトダイビングのポイントだそう、キンハナ、ハナゴイ、シチセンチョウ、キングサイズのハナグロチョウを見た。

三本目はタートルベイというポイント。名前から察する通りウミガメが見れるポイントだそうだが、ウミガメは見ることができなかった。見た魚はサザナミ、タテキン、ニシキ等と沖縄の普通種ばかりだが、魚に詳しくなかった私は初めて見たのでなかなか興奮した。

オープンウォーターを取って以来久しぶりのダイビングだったので、新鮮な体験をすることができた。やっぱり沖縄の海は素晴らしい…と考えながら船の上で寝そべっていたら半端なく日焼けしてしまった。

2013.03.06 沖縄本島AOWダイバー&潜り 4日目

4日目は3日目同様、慶良間へ船で向かった、takosuke氏は相変わらずジャンプを読んでいる。この日はAOWのプログラムは2ダイブだったが、オプションで1ダイブ追加した。

一本目は野崎というポイント。ディープダイビングのポイントで27mまで潜行した。砂底の地形でチンアナゴやヤシャハゼが見られた。たまに現れる大きな岩には、ロクセンヤッコの成魚prやセナキルリスズメダイが泳いでいた。セナキが本来見れるのはこのくらいの水深のはずなのだが、なぜか高知県の某所では10m程のポイントにいるのは何故だろうか。

二本目はタマルルというポイント。ウミガメが高確率で見れるポイントで、私がアンダーウォーターナビゲーションをしている時に丁度タイマイと出会うことができた。ダイバー慣れしているのか、結構人懐っこいようだ。ウミガメに気をとられてコースを外れそうになったが、完璧にクリア。インストラクターに褒められAOWはこれで取得完了。

オプションの三本目はウチザン礁、さすがに2日連続で3本潜ると窒素が溜まってくるので、最後のほうは頭が痛かった。見た魚は、オキナワサンゴアマダイ、ネムリブカ、ロウニンアジ、フタイロハナゴイと当時魚を知らなかった私にとってはレア度が分からない魚ばかりであった。

那覇港に向け船が動き出し、しばらくすると船長が船を留めた。3月の慶良間といえば、ホエールウォッチングが盛んだが、なんと運よく我々もその恩恵に授かることができた。しかも超大当たり。

私はカメラを出すのが面倒だったのでtakosuke氏が写真を撮ったものを送ってもらった。以下写真

takosuke氏撮影

7~8頭のクジラが集まりメスを巡って争っていた。これだけ多くのクジラが集まるのは20年間で初めてと船長も興奮していた。皆一生懸命カメラを構えている。時よりクジラが最接近してクジラの潮吹きが体にかかった。クサイ、だが貴重な体験をすることができた。

takosuke氏撮影

クジラの潮吹きで虹がかかっている

takosuke氏撮影

写真では伝わりにくいが尾びれだけでもかなりの大きさ。大迫力。

ダイビングにホエールウォッチングと一度で二度美味しい慶良間の海に大満足して4日目終了。

2013.03.07 沖縄本島AOWダイバー&潜り 5日目

5日目は気合十分で朝5時に起きて車で2時間かけて2日目のポイントへ、例のおじさんの所に行き、イケスを見るとセグロチョウは落ちていた。やはり水が冷たかったようだ。するとおじさんが来て沖まで船を出してくれると言ったので言葉に甘えて船を出してもらうことに。5日目はベタ凪で海況は最高、アウトリーフにも出れそうな感じなので出てみることに。早速ドボンすると、表層を無数のニジハギが素早く泳ぎ回っていた。しかしそれ以外の魚は多くなさそう。ゴマチョウを見つけたので、takosuke氏に教わった方法でチョウを採ってみようと実践。両手に網を持ち、チョウが逃げる方向を網で阻み左右の網の間隔を狭めていき、追い詰めると最後チョウの動きが一瞬止まるタイミングがあるそうで、そのタイミングで網を重ねてネットインする方法で、実際にやってみると確かにチョウの動きが止まったのでタイミングを計ってネットイン成功。これでチョウ3種目クリア。あまり他に魚はいなさそうだったので、インリーフに場所を移し獲物を探していると、サラサゴンベを発見。しかしサンゴの間に入られ断念。さらに探索していると…黄色くてひょうきん顔な奴が現れた。

そう、フエヤッコ。

しかもインリーフにいる。これは絶対に採らなくてはいけないと思うとなかなかプレッシャーがかかるが、とりあえず近づいてみると意外と採れそう。水深は3m位でそんなに深くない。両網を使って追い込むが、なかなか巧みに逃げ回り難しい。だが、岩の間に隠れても10秒しない内にすぐ出てくるので見失うことは絶対に無い。かれこれ30分以上格闘していると、そろそろフエも疲れてきたようで、動きが鈍くなった。しばらくして、奥が深くない岩の窪みに入ったところを窪みの出口に網を構えて持ち手で追い出してネットイン!

フエヤッコは我々の仲間の間では、採るのが難しい魚の部類に入るとされているので、意気揚々と上陸し、takosuke氏にも褒められた。takosuke氏はガレ場を中心に探索していたようで、目立った獲物は採っていなかった。

午後は場所を変え、2日目のポイントよりさらに左のポイントまで船を出してもらった。しかし、そこはサンゴが白化気味のガレ場だったので、あまりいい魚種が居なかった。しばらく探索していると、ウミヅキチョウチョウウオを発見。追いかけると、とにかく逃走する。そしてサンゴの間に入ったと思ったら、見失ってしまった。仕方なく、似たような模様のスミツキトノサマダイをキャッチしてチョウ5種目ゲット。さらに左側を攻めていくと、ミドリイシをツンツンするカワイイテングカワハギのペアがいた。楽勝だろと思って追いかけると、雄は意外と泳ぎが速くて捕まえられず、雌だけをキャッチ。片割れはかわいそうなので、雄を探すも見つからず、仕方なく雌だけを持って帰って飼うことにした。

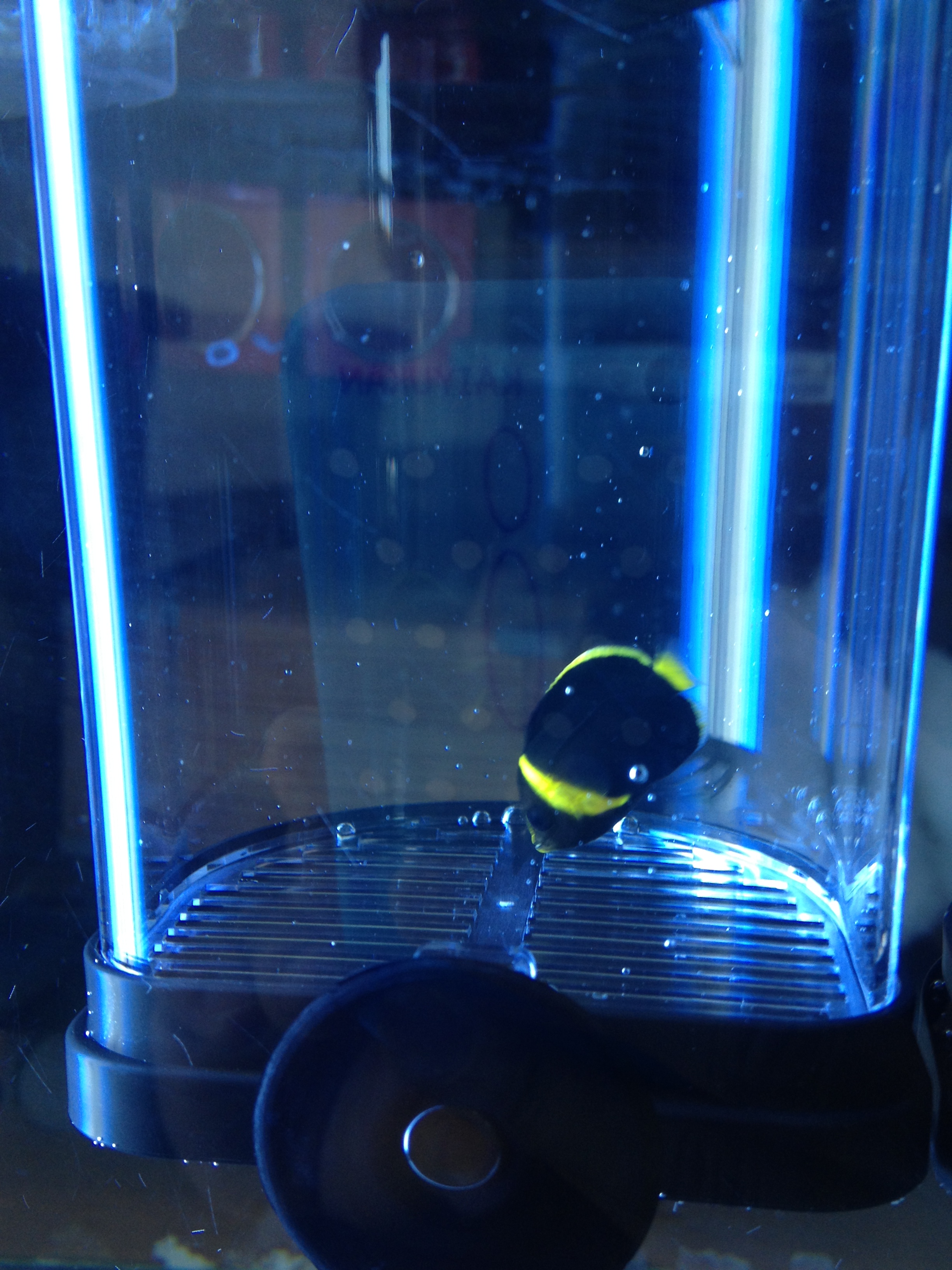

記念すべき初フエヤッコ。かわいいけれど白点吸着剤

5日目は自分としてはなかなか良い結果で、今後の素潜り採集に対するモチベーションにもなった。takosuke氏はノコギリハギとトゲチョウとカクレクマノミをキャッチしていた。潜り終わっておじさんと話しているうちに今夜は野宿する旨を伝えると、空き家があるのでそこに泊めてくれるという。また言葉に甘えて今夜は屋根の下で寝ることにした。

2013.03.08 沖縄本島AOWダイバー&潜り 6日目

この日は潜り最終日。海況は良好で、アウトリーフに出てみた。相変わらずニジハギが多いが、深いところまで行くとフエが2、3匹で泳いでいた。フエを追いかけてみたが、追いかければ追いかけるほど深いところまで逃げられ、気づけば10m以上潜っていた。息が詰まりそうになりながら浮上し、フエは諦めることに。他にもモンガラの成魚が多くいたので、飼いもしないのに追いかけてみると、すぐに穴の中に入って絶対に出てこない。モンガラも諦め、リーフエッジのサンゴを除くと点々模様のカエルウオがいたので採ろうとするも逃げられ、後で調べるとセダカギンポだった。自分にはまだアウトリーフは早いと痛感したので、インリーフに行き岩の窪みを重点的に探しているとサザナミヤッコのいい感じのサイズがいた。かなり採りやすそうな窪みの天井に張り付いていたので、そのまま網を被せにいき

ねっといn!あれ?

(サザナミが網にかかりジタバタとおもいきやスルッと抜けられた)

網が裏返ってる!初歩的なミスをやらかし、網に入ったのに出られ、サザナミは窪みの奥にバイバイし二度と出て来ず仕舞い。これは痛恨のミス。潜る前に網の状態をきちんと確認しなかったのが悪かった。

同じ窪みの奥にヒバシヨウジを見つけるも、奥過ぎて絶対無理なので、諦めて友人のNM氏に頼まれていたイソギンチャクモエビを採集して採集の最終日は終了。

takosuke氏は私にフエを採られて悔しかったらしく、意地でフエを採って計2匹目。他にもツユベラ中成魚を採りさすがだなという感じ。3月だったので全体的に魚種はあまり良くなかったにしても、自分としては初採集の魚ばかりだったので充実した遠征だった。

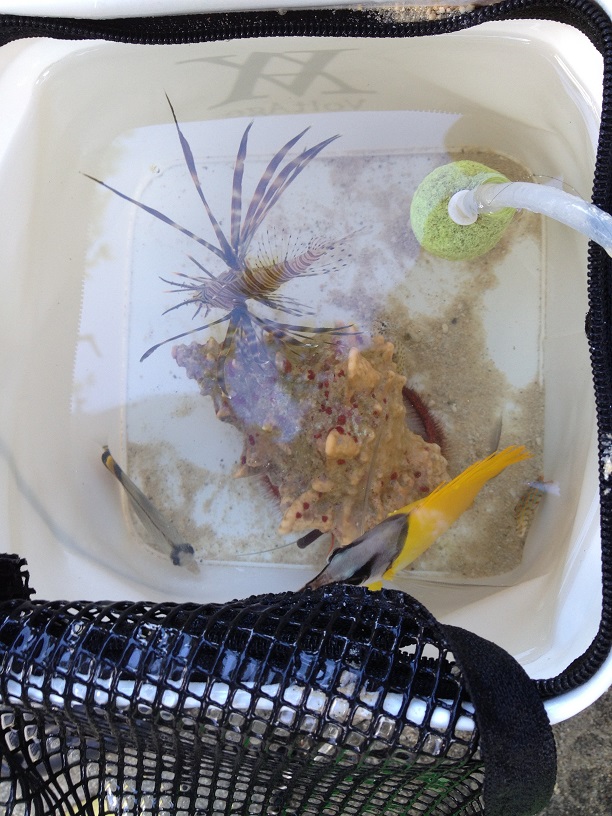

6日目を終えてのイケスの様子

持ち帰ったのは、サザナミ、フエ2匹、ツユベラ、テングカワハギ、カクレクマノミのみ

カクレペア。沖縄産天然ハンドコートだったら4000円近くはする。因みにいちばん右はブリード個体で、よく見ると天然ものより色が薄い。後ろはテングカワハギ君。粒エサに餌付いた。

2013.03.09 沖縄本島AOWダイバー&潜り 7日目

この日は帰るだけだったので、飛行機の時間まで那覇市街で時間をつぶし、夕方に関西空港に到着。大阪はまだ寒く、現実に戻された感があった。後日、魚がNM氏のもとに届き、死着無しだった。しかしフエヤッコは後日使い捨て白点吸着剤のごとく☆になってしまった。

6月兵庫県日本海側

2013.06.02 兵庫県日本海側潜り

takosuke氏とNM氏と後輩2人を連れて兵庫県の日本海側へ、熱帯魚採集がメインではないので話は手短になる。日本海側はまだ水温が冷たく、かなり寒かった。明け方到着し、タイドプールを散策。後輩たちはこういった体験をあまりしたことが無かったのか、はしゃいでいた。朝になり、水温が低いのが億劫だが、入水。予想通り冷たい。ここは藻場なので、タツノオトシゴでもいないかと探したが、見つからず、底のほうを見ると棒のような不自然な奴を発見。そのままイカシに入れてみるとヨウジウオだった。しかしサイズが大きかったのでリリースし、名にも持ち帰らずに帰宅。後輩は私に借りた網で小さなヤッコエイを捕まえ喜んでいた。

ちなみに、3か月後に同じ場所で潜ったtakosuke氏と後輩らはキンチャクダイygを12匹採取した。

6月高知県西岸

2013年

2013年は当たり年だったのか?

それとも単に自分の採集技量が上がっただけだったのか、

答えは両方なのかもしれません。

今年は10回以上海に行きました。沖縄には3回行きました。

でも、沖縄に行って気づいたことは、高知が攻守ともに最強だということ。

高知は温帯種から熱帯種まで日本で最も多くの種類の魚をみることのできる場所です。

普段は深場にいて見れないレア魚も10mぐらいまで上がってくれば

ネットインも夢じゃない。そんな妄想を抱かせてくれる海です。

一方、和歌山の海が穏やかな日はあまりなく、おそらく年間100日ぐらいしか

潜り日和の海況の日はないのではないか思います。

今年は和歌山の日程はすべてうねりでボツ。

おまけに今年は台風も多く、ちょうど9月10月の週末にやってくる。

気象庁の台風情報のページの更新ボタンを100回はポチりましたね。

そして、シーズンの最後の最後で耳の故障。痛い。

いろいろありましたが、各日程の詳しいエピソードを書いていきます。

3月沖縄本島AOWダイバー&潜り

2013.03.03 沖縄本島AOWダイバー&潜り 1日目

今年の始動は3月、しかも沖縄。2012年の2月和歌山初潜り(シュノーケリング)で懲りたので、今年はバイトで金を貯めて沖縄でアドバンスドオープンウォーターダイバーのライセンスを取得するついでに、魚採集をすることにした。採集ポイントを友人のtakosuke氏に教えてもらい、takosuke氏と2人で沖縄に飛び立った。

takosuke氏は素潜り採集の達人で、ケントロヤッコを複数種採集する程の腕前。タキゲンロクダイを採集したこともある程。自分はこの時まだ素潜り採集のビギナーだったので、ガチの採集は今回が初めて。採集技術等はtakosuke氏に教わった部分が多く、いまでも基礎的な部分で役に立っている。

空港に到着し、レンタカーを借り、車を走らせること2時間。初日は潜らず、採集ポイント近くの漁港に移動し、車中泊。海況は荒れており、波立っていたので漁港採集も出来ず、仕方なく就寝。

2013.03.04 沖縄本島AOWダイバー&潜り 2日目

2日目は早速朝から潜ることに、漁港から車で10分程のポイントへ到着。しかし、海は荒れている。駐車場に車を止め、ウエットスーツに着替えていると、自転車にのったおじさんに声をかけられた。今から採集する旨を伝えると、「あっちの浜のほうが採れる、案内するからついてこい」。徐に自転車を漕ぐおじさん、後から車でつける私たち。おじさんは近くの集落の人らしく、案内されたのはおじさんの家の目の前の海。ごく普通の浜だ。「ここほんとに採れるのか」疑問に思いながらとりあえず入水してみることに。

そのポイントの様子。これは5日目の写真で非常に波が穏やか

入水するとすぐに塊状のハマサンゴが巨大化(もはや踏み台)した群落があり、その周りをムラサメモンガラの幼魚が泳いでいる。沖縄の浜ではよくある光景だろう。インリーフなので、悪い海況の影響を受けにくいと思いきや、しばらく沖にでると右から左に流れる流れる。このポイントは右側にアウトリーフが迫っているポイントで、そこには島を挟んで狭い水路がありそこから川のように水が流れるため、インリーフでも流れが速いようだ。泳いでいるといつのまにか左に流れていく、修正しようと右に泳ごうとするも秒速10cmしか進まない。仕方なく左に流れながら沖に泳いでいると、ミドリイシの群落が見えてきた。水深は浅く、チョウが多く泳いでいる。この時はチョウチョウウオの種類は全然覚えていなかったし、チョウチョウウオを採集したことも無かった。takosuke氏に聞いたところ、沖縄のチョウは採るのが簡単なので、誰でも採れるという。とりあえず無知な私は当時名前を憶えていて少しレアそうなセグロチョウを狙うことにし、浅場を追いかけていくとガレ場サンゴの間に入ったので指で追い出し潜らずにネットイン。記念すべき初チョウチョウウオゲット。同じ原理でアケボノチョウもゲットしチョウ2種目。他にもイッテンがいたが、チョウを知らなかったので華麗にスルー。他にもツユベラ、タレクチベラ、クギベラ等ベラ類が目についたが、泳ぎが早いので早々に断念。イソゴンベのチビが大量発生していたがそれも疑問に思わず。なぜかシマキンチャクフグを採ってtakosuke氏にポイ捨てられ午前中は終了。

takosuke氏はセグロ、カクレクマノミpr、シマヒメヤマノカミ、カンモンハタ×2をキャッチしていた。おじさんにカンモンハタをあげて、採集した魚はダイビングでいない間おじさんの海藻養殖イケスで生かしてもらうことにした。少々水温が低かったのが気になったが…

午後はポイントを変え、右側の島の手前からエントリー。ここは先ほどのインリーフと違い、ある程度深く、素潜り採集初心者の私はとりあえず、素潜りの基本動作に未だ慣れておらず、採集すらままならない状態。takosuke氏に教わった通りの動作で採ることにチャレンジするも、難しい。しかも、アウトリーフが荒れており、流れが速くものすごい疲れる。魚もあまり覚えていないので何を採ったらいいのか分からず、唯一知っていたツノダシを追いかけるも敗北。結局疲れてすぐに上陸。素潜り採集の難しさを痛感した。

この日は確かに海況が悪く、午後はtakosuke氏も5cm程のサザナミヤッコ1匹のみ採集して2日目は終了。陸に上がると家族連れが来て、サザナミヤッコを見たお母さんが、「わー綺麗な青色。エンゼルフィッシュだよ」と子供に教えていた。確かにエンゼルフィッシュだが、ヤッコといえばいいものを。まさかテキトーに熱帯魚と言えばエンゼルフィッシュ的なノリで言ったのではないかと一人でニヤついてしまった。翌日ダイビングが控えているので早々に切り上げ、サザナミヤッコをパッキンし梱包してヤマト運輸で友人のNM氏の家に送った。その後車で那覇市街のホテルへ向かった。ホテルの部屋は二人部屋を一部屋予約したのだが、実際見てみるとどう見ても一人部屋だった。仕方なくもう一部屋借り、余りに疲れたのでtakosuke氏の晩飯の誘いも断り就寝。

2013.03.05 沖縄本島AOWダイバー&潜り 3日目

この日は今回の遠征のメインの目的であるPADIアドバンスドオープンウォーターダイバーのライセンスを取るために慶良間諸島へダイビングに行った。朝7時にホテルに送迎車が到着し港へ向かう。ドライバーを務めるインストラクターに我々の話をすると「3月の海は寒いのによく来たね」と言ったので「2月の和歌山でウエットスーツで潜りましたよ」と答えると

「なにそれ、罰ゲーム?」

とツッコまれてしまった。確かに私たちは沖縄人からすればキチガイじみているのだと思う。沖縄の人からすれば、海は見るものであって、入るもんじゃないそうだ。

しばらくすると港に到着し、船に乗り込む。慶良間までは1時間の船旅だ。私は酔いやすい体質なので、酔い止めは欠かさず飲んだが、それでも酔いそうだった。一方、隣でtakosuke氏は平気で下を向いてジャンプを読んでいた。同乗したダイバーたちもあれはクレイジーだという目で見ていた。そうこうしているうちに、ポイントに到着。

この日は3ダイブの予定で、一本目はキャニオンというポイントに潜った。このポイントは名前から分かるように、地形を楽しむポイントで切り立ったダイナミックな地形をしている。初めて18m以上潜ったが、あまり恐怖心は無かった。あまり魚はおらず、見たのはクレナイニセスズメぐらいだった。

二本目は紺瀬というポイント。非常に流れが速い場所で、ドリフトダイビングのポイントだそう、キンハナ、ハナゴイ、シチセンチョウ、キングサイズのハナグロチョウを見た。

三本目はタートルベイというポイント。名前から察する通りウミガメが見れるポイントだそうだが、ウミガメは見ることができなかった。見た魚はサザナミ、タテキン、ニシキ等と沖縄の普通種ばかりだが、魚に詳しくなかった私は初めて見たのでなかなか興奮した。

オープンウォーターを取って以来久しぶりのダイビングだったので、新鮮な体験をすることができた。やっぱり沖縄の海は素晴らしい…と考えながら船の上で寝そべっていたら半端なく日焼けしてしまった。

2013.03.06 沖縄本島AOWダイバー&潜り 4日目

4日目は3日目同様、慶良間へ船で向かった、takosuke氏は相変わらずジャンプを読んでいる。この日はAOWのプログラムは2ダイブだったが、オプションで1ダイブ追加した。

一本目は野崎というポイント。ディープダイビングのポイントで27mまで潜行した。砂底の地形でチンアナゴやヤシャハゼが見られた。たまに現れる大きな岩には、ロクセンヤッコの成魚prやセナキルリスズメダイが泳いでいた。セナキが本来見れるのはこのくらいの水深のはずなのだが、なぜか高知県の某所では10m程のポイントにいるのは何故だろうか。

二本目はタマルルというポイント。ウミガメが高確率で見れるポイントで、私がアンダーウォーターナビゲーションをしている時に丁度タイマイと出会うことができた。ダイバー慣れしているのか、結構人懐っこいようだ。ウミガメに気をとられてコースを外れそうになったが、完璧にクリア。インストラクターに褒められAOWはこれで取得完了。

オプションの三本目はウチザン礁、さすがに2日連続で3本潜ると窒素が溜まってくるので、最後のほうは頭が痛かった。見た魚は、オキナワサンゴアマダイ、ネムリブカ、ロウニンアジ、フタイロハナゴイと当時魚を知らなかった私にとってはレア度が分からない魚ばかりであった。

那覇港に向け船が動き出し、しばらくすると船長が船を留めた。3月の慶良間といえば、ホエールウォッチングが盛んだが、なんと運よく我々もその恩恵に授かることができた。しかも超大当たり。

私はカメラを出すのが面倒だったのでtakosuke氏が写真を撮ったものを送ってもらった。以下写真

takosuke氏撮影

7~8頭のクジラが集まりメスを巡って争っていた。これだけ多くのクジラが集まるのは20年間で初めてと船長も興奮していた。皆一生懸命カメラを構えている。時よりクジラが最接近してクジラの潮吹きが体にかかった。クサイ、だが貴重な体験をすることができた。

takosuke氏撮影

クジラの潮吹きで虹がかかっている

takosuke氏撮影

写真では伝わりにくいが尾びれだけでもかなりの大きさ。大迫力。

ダイビングにホエールウォッチングと一度で二度美味しい慶良間の海に大満足して4日目終了。

2013.03.07 沖縄本島AOWダイバー&潜り 5日目

5日目は気合十分で朝5時に起きて車で2時間かけて2日目のポイントへ、例のおじさんの所に行き、イケスを見るとセグロチョウは落ちていた。やはり水が冷たかったようだ。するとおじさんが来て沖まで船を出してくれると言ったので言葉に甘えて船を出してもらうことに。5日目はベタ凪で海況は最高、アウトリーフにも出れそうな感じなので出てみることに。早速ドボンすると、表層を無数のニジハギが素早く泳ぎ回っていた。しかしそれ以外の魚は多くなさそう。ゴマチョウを見つけたので、takosuke氏に教わった方法でチョウを採ってみようと実践。両手に網を持ち、チョウが逃げる方向を網で阻み左右の網の間隔を狭めていき、追い詰めると最後チョウの動きが一瞬止まるタイミングがあるそうで、そのタイミングで網を重ねてネットインする方法で、実際にやってみると確かにチョウの動きが止まったのでタイミングを計ってネットイン成功。これでチョウ3種目クリア。あまり他に魚はいなさそうだったので、インリーフに場所を移し獲物を探していると、サラサゴンベを発見。しかしサンゴの間に入られ断念。さらに探索していると…黄色くてひょうきん顔な奴が現れた。

そう、フエヤッコ。

しかもインリーフにいる。これは絶対に採らなくてはいけないと思うとなかなかプレッシャーがかかるが、とりあえず近づいてみると意外と採れそう。水深は3m位でそんなに深くない。両網を使って追い込むが、なかなか巧みに逃げ回り難しい。だが、岩の間に隠れても10秒しない内にすぐ出てくるので見失うことは絶対に無い。かれこれ30分以上格闘していると、そろそろフエも疲れてきたようで、動きが鈍くなった。しばらくして、奥が深くない岩の窪みに入ったところを窪みの出口に網を構えて持ち手で追い出してネットイン!

フエヤッコは我々の仲間の間では、採るのが難しい魚の部類に入るとされているので、意気揚々と上陸し、takosuke氏にも褒められた。takosuke氏はガレ場を中心に探索していたようで、目立った獲物は採っていなかった。

午後は場所を変え、2日目のポイントよりさらに左のポイントまで船を出してもらった。しかし、そこはサンゴが白化気味のガレ場だったので、あまりいい魚種が居なかった。しばらく探索していると、ウミヅキチョウチョウウオを発見。追いかけると、とにかく逃走する。そしてサンゴの間に入ったと思ったら、見失ってしまった。仕方なく、似たような模様のスミツキトノサマダイをキャッチしてチョウ5種目ゲット。さらに左側を攻めていくと、ミドリイシをツンツンするカワイイテングカワハギのペアがいた。楽勝だろと思って追いかけると、雄は意外と泳ぎが速くて捕まえられず、雌だけをキャッチ。片割れはかわいそうなので、雄を探すも見つからず、仕方なく雌だけを持って帰って飼うことにした。

記念すべき初フエヤッコ。かわいいけれど白点吸着剤

5日目は自分としてはなかなか良い結果で、今後の素潜り採集に対するモチベーションにもなった。takosuke氏はノコギリハギとトゲチョウとカクレクマノミをキャッチしていた。潜り終わっておじさんと話しているうちに今夜は野宿する旨を伝えると、空き家があるのでそこに泊めてくれるという。また言葉に甘えて今夜は屋根の下で寝ることにした。

2013.03.08 沖縄本島AOWダイバー&潜り 6日目

この日は潜り最終日。海況は良好で、アウトリーフに出てみた。相変わらずニジハギが多いが、深いところまで行くとフエが2、3匹で泳いでいた。フエを追いかけてみたが、追いかければ追いかけるほど深いところまで逃げられ、気づけば10m以上潜っていた。息が詰まりそうになりながら浮上し、フエは諦めることに。他にもモンガラの成魚が多くいたので、飼いもしないのに追いかけてみると、すぐに穴の中に入って絶対に出てこない。モンガラも諦め、リーフエッジのサンゴを除くと点々模様のカエルウオがいたので採ろうとするも逃げられ、後で調べるとセダカギンポだった。自分にはまだアウトリーフは早いと痛感したので、インリーフに行き岩の窪みを重点的に探しているとサザナミヤッコのいい感じのサイズがいた。かなり採りやすそうな窪みの天井に張り付いていたので、そのまま網を被せにいき

ねっといn!あれ?

(サザナミが網にかかりジタバタとおもいきやスルッと抜けられた)

網が裏返ってる!初歩的なミスをやらかし、網に入ったのに出られ、サザナミは窪みの奥にバイバイし二度と出て来ず仕舞い。これは痛恨のミス。潜る前に網の状態をきちんと確認しなかったのが悪かった。

同じ窪みの奥にヒバシヨウジを見つけるも、奥過ぎて絶対無理なので、諦めて友人のNM氏に頼まれていたイソギンチャクモエビを採集して採集の最終日は終了。

takosuke氏は私にフエを採られて悔しかったらしく、意地でフエを採って計2匹目。他にもツユベラ中成魚を採りさすがだなという感じ。3月だったので全体的に魚種はあまり良くなかったにしても、自分としては初採集の魚ばかりだったので充実した遠征だった。

6日目を終えてのイケスの様子

持ち帰ったのは、サザナミ、フエ2匹、ツユベラ、テングカワハギ、カクレクマノミのみ

カクレペア。沖縄産天然ハンドコートだったら4000円近くはする。因みにいちばん右はブリード個体で、よく見ると天然ものより色が薄い。後ろはテングカワハギ君。粒エサに餌付いた。

2013.03.09 沖縄本島AOWダイバー&潜り 7日目

この日は帰るだけだったので、飛行機の時間まで那覇市街で時間をつぶし、夕方に関西空港に到着。大阪はまだ寒く、現実に戻された感があった。後日、魚がNM氏のもとに届き、死着無しだった。しかしフエヤッコは後日使い捨て白点吸着剤のごとく☆になってしまった。

6月兵庫県日本海側

2013.06.02 兵庫県日本海側潜り

takosuke氏とNM氏と後輩2人を連れて兵庫県の日本海側へ、熱帯魚採集がメインではないので話は手短になる。日本海側はまだ水温が冷たく、かなり寒かった。明け方到着し、タイドプールを散策。後輩たちはこういった体験をあまりしたことが無かったのか、はしゃいでいた。朝になり、水温が低いのが億劫だが、入水。予想通り冷たい。ここは藻場なので、タツノオトシゴでもいないかと探したが、見つからず、底のほうを見ると棒のような不自然な奴を発見。そのままイカシに入れてみるとヨウジウオだった。しかしサイズが大きかったのでリリースし、名にも持ち帰らずに帰宅。後輩は私に借りた網で小さなヤッコエイを捕まえ喜んでいた。

ちなみに、3か月後に同じ場所で潜ったtakosuke氏と後輩らはキンチャクダイygを12匹採取した。

6月高知県西岸

2013.06.16 高知県西岸潜り

6月になるとそろそろ高知あたりの沿岸には無効分散魚が流れてくる頃。さらなる採集技量アップのために住んでいる奈良から高知の西海岸まで遠征することにした。前日の夜出発し、takosuke氏の車で明石海峡を渡り、高速を降りてなお2時間半以上下道を走り、8時間かけようやく到着したころにはもう朝。行くだけで疲れてしまう程遠い。採集メンバーはtakosuke氏、zyaian氏、moon氏、NM氏。NM氏と私以外は採集経験の豊富なメンバーだ。

このポイントは、小さな湾内のポイントで、左側に陸地が続いており右に行けばいくほど深くなる地形になっている。1km程沖に小島があり、その周りにはキンギョハナダイの群れやナンヨウハギや小型ヤッコが見られる素晴らしいポイントだ。私とNM氏は今回初めてこのポイントに潜るので、経験者の他の3人に話を聞いたところ、昨年の採集シーズンにはソメワケ、アカハラ、ヘラルド、ルリ、アブラ、ナメラ、サザナミの各ヤッコやセナキルリスズメ、ハタタテハゼが採集されたという。しかも、takosuke氏曰くアブラ・ナメラは雑魚の如くいるそうだ。これは期待できる。

到着し、しばらく仮眠をとってからウエットスーツに着替えいざ出陣。ゴロタ石の浜からエントリーしていくと10m程沖に出たところで早速魚影が見えてきた。さらに近づくと、そこは葉っぱ状のシコロサンゴの群落で、我々は通称マンションサンゴと呼んでいる。このマンションサンゴ、噂には聞いていたが非常に魚が採りにくい。サンゴの下には広い空間があり近づくと魚がマンションサンゴの間からその下の空間に逃げてしまうためだ。もちろんその下の空間には手が届かないので、いくらマンションサンゴの周りで格闘しても時間の無駄になってしまう。しかし、それに気づかずひたすらトノサマダイとイタチごっこし続け、無理だとあきらめるまで30分程無駄にしてしまった。マンションサンゴの周りには、ナミチョウ、トゲチョウ、フウライチョウ、スミツキトノサマ、キンハナ幼魚等が居た。そして、イソギンのなかには必ずと言っていいほどクマノミが居た。それも大量。さらに沖に出ていくとマンションサンゴの魚種にナメラヤッコとアブラヤッコが加わった。しかもかなりたくさんいるし、何故かナメラよりアブラのほうが多い。イメージとしては、伊豆のナミチョウレベルの多さ。今までヤッコを海の中でこんなに見たことが無かったので、なかなか感動し、takosuke氏がこの場所でアブラ・ナメラを雑魚扱いする理由が分かった。

マンションサンゴの周りで魚を採るのは無謀だと思ったので、例の小島を目指すことにした。小島まではあと800m程距離があり、フィンをつけているとはいえこの距離を泳いだことは無かったのでかなり不安であった。さらにこの海域、サメが出没するポイントらしく、サメ除けネットが張られていた。しかも沖のサメ除けネットにはどう見てもサメが食いちぎったんじゃないかと思えるような大穴が空いており、さらに不安を煽る。緊張しながら30分程泳ぐとようやく沖の小島に到着した。小島の周りは浅くなっており、深さは最大10mくらいである。島の手前側は切り立った崖になっており、水中も同じ地形。壁面に何か動くものを見つけたので近寄ると、サラサゴンベだった。NM氏がサラサゴンベ欲しいとか言ってた気がしたので、違うけど狙ってみることに。サラサゴンベの前に網を構え、後ろから追い出そうとすると、網には入っていかず、横へ逃げてしまう。これを繰り返すこと30分、未だ採れずにいると、takosuke氏がやってきた。サラサゴンベが採れない旨を伝えると、takosuke氏が徐に網を構え、持ち手でチョイと追い出すと、いとも簡単にネットインに成功した。ここまで簡単に採られると、なかなか悔しいものである。私はこれ以来底物の魚にかなり苦手意識を持つようになった。実際に今も底物の魚を採るのは非常に苦手である。

次に目を付けたのはキンチャクダイ。それも成魚。だが以外にも採れそうな感じ、しかしヤッコなのでそう簡単にはいかない。何度も採れそうな場面があったが、網と地形の間をスルッと抜けてしまう。結局キンチャクダイも採れず。ダメ元でアブラヤッコに挑戦するも惨敗。ケントロはなかなか逃げ足が速いし賢い。ただ、通り道が決まっていることが多いという法則を見いだすことができた。

次に、小島の右側に行くとものすごいオーラを放つ奴がいた。

25cmくらいのタテジマキンチャクダイが現れた。

タテキンはこっちをガン見している。2秒程するとものすごいスピードで逃げはじめ、一瞬で視界から消えてしまった。幻だったのか?さらに右側に行こうとすると小島の上から釣りをしている人がいたので前を横切るわけにもいかず、仕方なく引き返す。タテキンに気を取られ気づかなかったがここにはキンハナが群れていた。群れているキンハナを網で挟み撃ちにするも、かなり素早いため、こちらも網を振るスピードをMAXにするとようやく2~3匹キャッチすることに成功した。しかし、サイズが小さくしばらくすると2匹網から抜けていた。同じ原理でキンハナを追い続け、合計3匹をキャッチ。疲れてきたので、ここから30分かけて岸に戻ることを考え、切り上げることに。

岸に上がると、moon氏とzyaian氏とNM氏はとっくに上がっていたようで、イカシを覗くと既にキンハナと黒地に白い斑点模様のベラがいた。ベラは、zyaian氏、キンハナはmoon氏が採ったそう。後で調べてみたところ、クロフチススキベラの雌相であった。暫くして、takosuke氏が上がってきた。イカシを見ると、アブラヤッコ、ナンヨウハギ、サラサゴンベ、キンハナが入っていた。今日も素晴らしい成果だ。

私は初めてキンハナを採ることに成功したので、自分としてはまずまずの結果だった。takosuke氏はキンハナの雄に挑戦したが惨敗したそう、NM氏は残念ながらボウズだった。因みに散々サラサゴンベと言ったが後で調べたところヒメゴンベだった。NM氏残念…

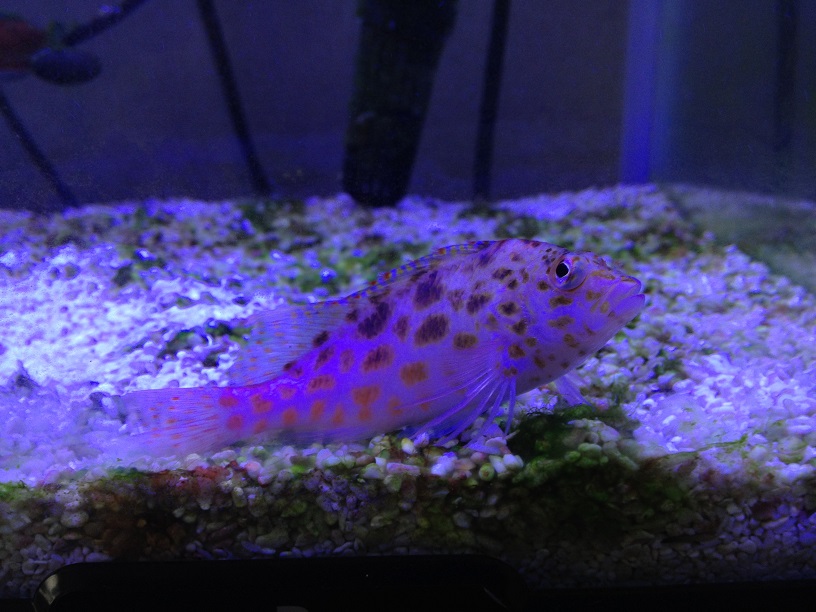

たしかにヒメゴンベだ。サラサよりも模様が微妙…しかもでかい

今回持ち帰ったのは、ナンヨウハギ、キンハナ、ヒメゴンベのみ。

7月福井県

2013.07.13 福井県某所

たまたま訪れる機会のあった何の変哲もない漁港で採集をしてみた。この時期タツノオトシゴを採集するには漁港採集がうってつけである。南日本の日本海側もしくは太平洋側の漁港ならば、流れ藻をリーチの長い網で探ると、タツノオトシゴ類が採れることがある。結果は1匹だけ。いや、むしろ1匹でも採れたら大健闘なのかもしれない。

私はハナタツだと思ったのですが皆さんはどう思いますか?飼育各論「タツノオトシゴの飼育」にコメントを頂けるとありがたいです。

採集されたタツをよく見ると、色は茶色だが、擬態軟骨がかなり発達しており、頭頂部がタツノオトシゴ程高くなかったので私はハナタツと同定した。

私はこのタツを持ち帰り同年11月まで飼育し、現在は私の後輩に飼育を託している。とても成長が早く、写真の爪楊枝と比較して分かるように採集時は2cm程だったが12月現在では4cm近くまで成長している。

8月三重県

2013.08.04 三重県某所

この場所はごくごく普通の海水浴場なのだが、ネット上の情報では沖にでるとアマモ場があり、そこには多様な生物が住んでいるらしい。ネット上の情報をもとに採集ポイントを決めるのはあまり好ましくないことだが、地元が近い三重出身のNM氏が場所を知っているというので、行くことにした。NM氏とzyaian氏と私の3人で、今回のメインのターゲットとして探すのはタツノオトシゴだ。

気合を入れて前日から乗り込んだが、見た感じ大した場所ではないといった感じ。漁港が隣接しているので、夜が明けるまで漁港で採集してみることに。しかし、水面を覗くとめちゃくちゃ濁っている。なんかゴミだらけだし、手を突っ込むのも億劫になる。セイゴが水面近くにいたので、特に意味もなく網ですくえないかとチャレンジしてみたが、まあ無理。飽きたので、結局寝ることにした。しかし暑くて寝れず、4時間後夜が明けて、潮が引いた。歩いてアマモ場に行けるようになったので私だけウエットスーツに着替えた。他の二人は海水浴みたいな恰好でいたので私だけ密漁者みたいになっている。泳いで沖まで行き、アマモ場を淡水魚のガサガサ採集のやり方で探ると、魚が採れるかもしれないと思い、やってみたがあまり採れず。とにかくアマモ場というのは濁っていて、潜って採集ができるような場所ではないことを学んだ。結局採れたのは、ヨウジウオ、ギマyg、アミメハギ、アイゴygといった感じであった。残念ながらタツノオトシゴは採れなかった。個人的な憶測になるが、台風の後に行ったらいるかもしれない。そして、ハナタツではなくタツノオトシゴを採りたいのならアマモ場が適していると思われる。2時間ほどして飽きてしまったので、目的を潮干狩りに変え、入浜料を払いバカガイを魚採集用イカシ3個分採り、帰宅した。

8月静岡県伊豆

2013.08.08 西伊豆 1日目

私は静岡県出身で、伊豆の海には馴染みがあるが、海水魚採集のために海に入ったことは無かった。今回は、takosuke氏が以前から伊豆に行きたいと言っていたので、今回もtakosuke氏と二人で奈良から車で5時間かけ伊豆へ向かった。私は静岡出身とはいえ、採集するのに適したポイントは知らなかったので、今回は手探りでポイントを探した。とりあえずシュノーケリングできそうなポイントは無いかネットで調べてみたところ、ウミテングやハチ、タツノイトコがいる可能性のあるポイントを発見したので、とりあえず行ってみることに。今回は私とtakosuke氏が所属していた大学のクラブの展示会で使う魚(特に刺毒魚)を採集することがメインの目的で、和歌山や高知では少ないノーマルのミノカサゴが採るのが最低条件だ。

早朝にポイントに到着すると、そこはゴロタ石の海水浴場のようで、既に数組の家族連れが居た。ハイシーズンの伊豆なので、昼間はもっと人が多くなることが予測される。人が多くなる前にさっさと着替えようとしたが、ここでトラブル。なんとtakosuke氏、フィンを忘れるという痛恨のミス。takosuke氏は仕方なくフィンなしで入水。海水浴場なので、沖にブイが設置されているような場所だが、果たして魚はいるのだろうかと疑問に思いながら進んでいくと、砂底に青くて細長い魚がいた。多いと噂には聞いていたが、ダテハゼと共生するハナハゼのペアだった。ハナハゼは近づくとすぐに穴の中に入ってしまう。もう少し近づくとダテハゼprも引っ込み、最後にテッポウエビがチラッと現れ穴の中に入ってしまう。合計5匹が穴の中に入るくらいなら、穴の中は相当広い空間になっているのかもしれない。しかも1~2m程の浅瀬にハナハゼがそこらじゅうにいる。何度も挑戦してみるものの、絶対に採れない間合いで穴に入られる。無理だと思ったので諦めた。さらに進むと伊豆にしては綺麗な黄色くて四角いミナミハコフグの幼魚を発見し、捕獲。1年前ならば採れたらかなり嬉しかった魚だが、今となっては雑魚扱いである。5m付近の砂底を見ると、不自然な形の20cmくらいの盛り上がりを見つけ、近づくと、カレイかと思いきやヤッコエイだった。とりあえず網に入れようとすると、いとも簡単に捕獲成功。だが、いらないので即リリース。それから暫く目ぼしい魚に出会わず、いるのはソラスズメ、ナミチョウ、オハグロベラといったところ。浅瀬に戻り、流木の周りを探していると、ハタタテダイの幼魚を発見。即キャッチしこれ以上は何もいないと判断し、4時間ほどで終了。採った魚は全てリリースした。takosuke氏はフィンが無いせいでうまく泳げなかったにしても、ナミチョウをしっかりキャッチしていた。

この日は午前中に潜りは終了し、午後は翌日のポイントを探しに行くのと、takosuke氏のフィンを調達することにした。このシーズンの伊豆ならば、コンビニにフィンくらい置いてあるだろうと、2~3軒コンビニをまわったが、どこにも置いていなかった。奈良から5時間運転した後すぐに潜った後で、疲労が限界にきていたのでやむおえずコンビニの駐車場で仮眠した。

1時間程寝ていると突然携帯が

ウィィン!ウィィン!ウィィン!

と鳴りはじめたので驚いて飛び起きた。携帯の画面を見ると、

奈良県で震度7の地震

と表示されていた。よりによって外出中に大地震かよ、家の水槽オワタと思いながら身構えていると、一向に揺れが来ないのでテレビをつけるとどうやら誤報だったようだ。これが本当だったら、シャレにならない。緊急地震速報という最悪なアラームで目が覚めてしまったので、翌日のポイントを探ることにした。とりあえず私が知っている2つのポイントに行くことに。行ってみると、1つ目のポイントは非常に波が高く危険そうだったので却下。どうやら死人が多数出ている場所らしいので、やめておいて正解。2つ目のポイントは、ゴロタ石の浜からエントリーする場所だが、情報によると沖に出ると漁師に怒られるらしいのでこれもやめた。結局翌日も同じ場所で潜ることにし、とりあえず晩飯を食べに下田市街に行きラーメンを食べ、おみやげ屋さんにフィンが置いてあったので購入。近くの道の駅の駐車場で野宿した。

2013.08.09 西伊豆 2日目

2日目は、朝起きて下田から西伊豆に戻り、8時ごろ入水した。相変わらず海水浴客が多い。昨日見かけたハナハゼたちには目もくれず、沖に出てみることにした。下が砂地なので多少濁っており、水深が分からずとりあえず水底を目指すと6mぐらいあった。ときより大きめの岩があり、見ると小さなハタタテダイが3匹ほどいたので2匹キャッチした。他にも岸壁に置かれる四角い波消しブロックが3つ程沈んでいたので近づくと、カゴカキダイが興味津々に近づいてくる。1年前ならキャッチしていただろうが、今は全く興味がない。チョウはナミチョウしかいなかったが、そういえばまだナミチョウを採ったことが無かったので、採集種を消化するためにキャッチ。これでようやくチョウ6種目(フエ・ハタタテ除く)をゲット。波消しブロックの下を覗くと赤いヒゲが見えた。うまそうな赤いやつが3匹もいる。だが、イセエビは採ってはいけないので採集家の皆さんも絶対採らないように。他にもノコギリヨウジのペアがいたが、既に飼育中だったのでキャッチせず。takosuke氏が寄ってきたので何か採ったのかとイカシを見ると、ノーマルのミノカサゴが入っていた。これで今回の遠征の目的は果たせたといえる。すかさず私ももう1匹を近くの岩で見つけ、キャッチし合計2個体を採取。浅場の砂地に行き、ウミテングでもいないかと探していると、またヤッコエイが居たので挨拶代わりにキャッチ・リリースした。それからこの場所はタコノマクラが異常に多かった。正確に言えばタコノマクラではないと思うが、それの仲間だと思われる。1時間ほど根気よく探していると、ついに見つけてしまった。ウミテングを上から見たときの翼を広げた感じ。正しくあれだ、だが単独でいるのは何故だろうか。確認のためとりあえず採ってみることにした。そして潜っている最中に気づいてしまった。これはウミテングじゃない…答えはセミホウボウだった。しかも小さくてかわいいサイズで、上から見たらウミテングと間違えてしまう。だが、セミホウボウも今回の遠征のターゲットだったので、すかさずキャッチした。今回の獲物は十分と判断しこれで陸に上がった。獲物はミノカサゴ、ハタタテダイ、セミホウボウ、ミナミハコフグyg等。takosuke氏はミノカサゴ、コブダイ幼魚、トゲチョウ、ノコギリヨウジ等をキャッチし展示会用の魚としてミノカサゴ×2とセミホウボウだけ持ち帰った。

頭の上のヒレがアンテナのように立っており、ラジコンみたいな見た目

セミホウボウには3種類おり、これはオキセミホウボウかもしれないが、正直どうでもいい。セミホウボウは飼育が難しく、持ち帰って後輩宅でストック中に惜しくも死亡した。

8月八重山諸島

2013.08.17 八重山諸島 1日目

八重山諸島には、実は大学生になってから毎年行っているのだが、本格的に採集をするのは今回が初めてなので、かなりの期待を胸に関西空港を飛び立った。今回は初日以外キャンプの予定なので、かなりの大荷物だ。初日から同行するのは、boilar氏とdragon氏。boilar氏は運動神経が良く、海水魚採集以外でも様々なセンスを発揮するため、なかなか面白い魚を採りそうな予感。dragon氏は採集は初めてだそう。初日は沖縄本島経由で夕方に到着し、宿に泊まった。今回は採集した魚を航空輸送するべく万全の装備で臨んだ。酸素ボンベは航空輸送できないため10日前に船便で送った。船便は時間がかかるのでかなり余裕をもって送ったつもりだったが、後述する台風の襲来により到着がかなり遅れてしまった。一緒に酸素パッキン用の袋70枚と発泡スチロール2箱、太めの輪ゴムを同封した。

2013.08.18 八重山諸島 2日目

実はこの時点で台風が接近しており、海況が心配だった。レンタカーでとりあえず潜る予定のポイントへ向かうと、割と穏やかであった。潜るポイントでベースキャンプを張り準備が整ったところで早速入水してみることにした。この場所はアウトリーフまでの距離が比較的近く、たまたま潮が引いていたので歩いてアウトリーフに向かった。オニダルマオコゼを踏みそうで怖い。無事アウトリーフに到着し、他の2人は我先にと海に入っていった。私も遅れてドボンし、まず抱いた感想は、やっぱり沖縄の海はきれいだということ。そして5秒も経たずに黄色いひょうきん顔が5m付近に単独でいるのを見つけた。考える間もなく体が動き、そして5秒後に黄色いやつは網の中にいた。

多分我々の仲間内でも史上最速記録。入水から15秒以内にフエヤッコをキャッチした。3月の時点であれだけ苦労して採ったのに、拍子抜けしてしまった。これにはboilar氏も驚きを隠せない様子だった。

しかし、私も拍子抜けして調子が狂ってしまい、その後獲物は仕留められなかった。boilar氏はスダレチョウを追いかけていたが、とにかく逃走するので歯が立たなかったようだ。それから、ハタタテハゼを目撃したそうだ。この日は海況が悪くなりつつあったので、2時間ほどで早めに上がった。フエは鰭ガケがひどかったのでリリースした。boilar氏は興味津々にフエの口の部分を触っていた。思ったより硬かったそうだ。この日はキャンプのための準備や買い出し等をして、就寝した。

2013.08.19 八重山諸島 3日目

この日は、採集だけに専念することにした。台風が接近しておりおそらく明日からは潜れないと判断したからだ。朝8時前に起き、早速ウエットスーツに着替え入水。今日はリーフ内を中心に攻めることにした。浅場のミドリイシ群落には、テングカワハギが沢山いた。キイロサンゴハゼやコバンハゼ、セダカギンポはサンゴの間に入り込み、採るのが難しそうだ。クロユリハゼ属の1種もいたが、網の目が大きすぎてスルッと抜けてしまった。今回の遠征の一番のミスはズバリ網目が大きすぎたことで、これにより採れる魚種がヤッコとチョウに限定されてしまった。ツバメタナバタウオも網目が大きすぎて採れず、イロブダイ幼魚も同様に採れず。ツユベラ幼魚も同様の理由で採れなかった。仕方なく、レアチョウを探すことにした。とりあえずレアチョウを探しがてら、チョウの採集実績を増やすため、チョウハン、トゲチョウ、フウライチョウ、トノサマダイ、アミチョウ、ミスジチョウ、ミゾレチョウ、ヤリカタギ等ををキャッチしてはリリースしチョウの採り方を練習した。これでチョウ14種達成だが、イカシに入れておらず、証明できる写真がないので、またいつか採集の時に撮っておくことにしよう。しばらくレアチョウを探していると、ついに見つけ思わず声を上げてしまった。

なんとシチセンチョウチョウウオだった。こんな浅場にシチセンがいていいのか、と思いながら夢中で追いかけ、意外にもあっさりとキャッチできてしまった。しかも同時に普段は絶対に採ることのできない、黒いハギ(多分カンランハギ)も一緒に網の中に入っていた。人はレアものを見ると120%の力を発揮することもあるのだと思った。さらにカガミチョウも見つけ、キャッチ。どうやらインリーフのチョウの難易度はほぼ同じと言ってよさそうだ。これでチョウ16種を達成し、2014年1月現在まで記録は伸びていない。

毎度おなじみの写真。今度はアミメチョウあたりを採りたい。

レアチョウを採ったので、boilar氏のもとに報告しにいくと、dragon氏とboilar氏が何かと格闘していた。聞いてみると1mぐらいのニセゴイシウツボだそうだ。そんなものを採ってどうするつもりだ、と冷ややかな目で見ていたが、2人はなんと本当に採ってしまった。しかもboilar氏は指一本噛まれて流血し、グローブまで持っていかれたそうだ。何が彼らを突き動かしたのかは疑問だが…2人の探究心には脱帽だ。しかもウツボをクリーニング中のヒバシヨウジがいたそうだ。思わず「そっち採れよ」とツッコんでしまった。私はその近くでオトヒメエビのsサイズを見つけたので採ったが、イカシの中で腕が取れてしまった。ほかにもテングカワハギの豆サイズを採集した。さらに驚いたのは黒いカクレクマノミがいたことで、もちろん採ったのだが、後で見たらバケツからいなくなっていた。おそらく一緒に入れていたカンモンハタに食べられてしまったようだ。かれこれ飽きずに6時間ほど海に入って、天候が悪くなり雨が降ってきたので2時ぐらいに上がった。

キャンプに戻ると、後輩のzabu氏、mikan氏、sunny氏が到着していた。同じ静岡出身のmikan氏にシチセンを自慢したら、「スイマセン、知らないんでレア度が分からないです」と言われてしまった。同じ採集家としてシチセンくらいは覚えてほしい…。後から到着したクラブの海水魚長moon氏らはかなり評価してくれた。。

2013.08.20 八重山諸島 4日目

この日は一応台風が接近しているものの、晴れていたので海に入ることにした。すると地元の消防の人が来て、沖に出ないでくださいと言われたので、仕方なく波打ち際に近い場所で適当に遊ぶことにした。岩陰を除くとヌノサラシが結構いたのでboilar氏と協同で追い込んだが採れず、他の人の様子を見てみると、mikan氏がサザナミヤッコの豆をゲットしていた。さらに前日に合流した後輩のtaku氏はたまたま手を付いたらオニダルマオコゼだったのでそれを採集していた。恐ろしい…沖縄の海は危険がつきものだな。と、考えながら何も採れなかったのでもう上がろうと浜に向けboilar氏と歩いていると…

「痛っ!」

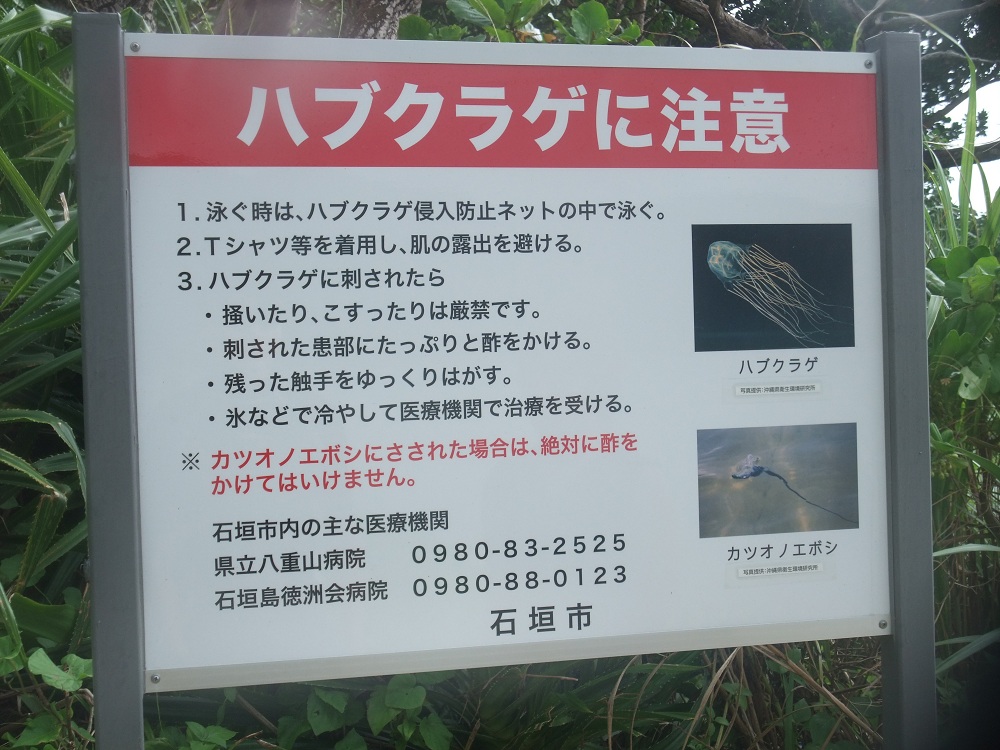

いきなり足にピリピリとした激痛が走った。水面を見ると触手の長いクラゲが漂っている。それを見て私は看板を思い出した

そしてまさしくハブクラゲだと確信し、痛みをこらえながら上陸し患部を見るとすでに赤く腫れはじめていた。boilar氏は間一髪でハブクラゲの触手に触れていなかった。すぐにdragon氏を呼び車で病院へ直行。

病院で行った処置は患部に酢をかけ、カミソリで毛ごと剃るというものだった。酢をかけることで刺胞から毒が発射されるのを防ぎ、カミソリで刺胞を取り除くらしい。そこに塗り薬を塗って処置完了。その塗り薬とさらに飲み薬まで処方された。最後にハブクラゲに刺された人アンケートみたいなものを書かされた。そして医師に言われたことは、

「しばらく運動はしないでください。海に入るのもだめです」

最悪だ。せっかく八重山にきたのに海に入れないなんて…そこで素直に聞き入れないのが東上。3日後にはがっつり8時間海に潜っている。

キャンプに帰ってくると皆が心配して寄ってきた。「なに、大したことはない」と言っていたが、結構痛いのだ。今後沖縄の海に潜る時は暑くても絶対に服を着るか、ウエットスーツで入ろうと決心した。

あの後boilar氏に何か採れたか聞いたところ、面白い答えが返ってきた。ニセゴイシウツボの稚魚が採れたそうだ。これは面白い。

イカシを見ると、レプトケファルスを明けたばかりのサイズのニョロニョロがいた。体には碁石模様が入っているのでおそらくニセゴイシだろう。ものすごく小さいのでよく見つけたなといった感じだった。boilar氏のセンスが感じられる。

この日は台風がかなり近づいていたのでキャンプを中止し急遽ホテルに泊まることにした。奈良から送った酸素ボンベはようやく届いたそうなので郵便局に取りに行き、この日は終了。

2013.08.21 八重山諸島 5日目

この日は朝から台風で雨と風が強く、海には行かず観光をした。あまり詳しいことを言うと採集地が特定されてしまうので、省略させていただく。夜には天候が回復し、再びキャンプに戻った。

2013.08.22 八重山諸島 6日目

海況が良くなったので、飛行機も飛んでいるだろうということで、港に行き2日目にキャッチしたシチセンと一昨日のニセゴイシ幼魚を酸素パッキンし、発泡スチロールに入れヤマト運輸に持ち込んだ。到着は最低でも2日後だそうだ。無事到着することを祈りたい。

キャンプに戻り、医者に潜るなと言われていたが、無視してこの日も潜ることにした。アウトリーフに出ると波が少々高く危なそうな感じもしたので控えめにした。8m付近にハタタテハゼを見つけたが、網目が荒すぎてすり抜けてしまう。今度は金魚網に持ち替えてトライしたところ、ネットインしたが浅すぎてそのまま出て行かれてしまった。同じ場所に、ヘラルドコガネヤッコがいたのでそれを狙うも、息が続かず断念。大きめのイッテンチョウチョウウオを見つけ追いかけるも逃走。仕方なしにボウズ逃れでフエヤッコを捕まえ終了。6時間程潜ったがアウトリーフの魚にはまだ手が出なかった。

フエ以外は私が採集した魚ではない

この日の夜は、後輩たちを連れてヤシガニを見に行くことにした。2年前私とgyaian氏で開拓したポイントへ行き案の定ヤシガニが居たので後輩たちも喜んでいた。この日は大きなサイズのヤシガニは居なかった。

大きなヒキガエルと小さなヤシガニ

さらに昨年ある小川で見た大きなオオウナギが気になったので、それを探しに行くことにした。ポイントに到着し、橋の上からライトを照らすと居た。さらに成長してでかくなったオオウナギだ。すかさず私と後輩のpippi氏が川に入り海水魚採集用の網で掬いゲット。しかし網の中で暴れる暴れる。安物の網なら破れてしまいそうだが、そこは丈夫な「極」のおかげで功を奏した。

pippi氏悪戦苦闘中

写真の私が採集に使用している手網の直径は45cmあるが、ウナギの大きさは優にそれを超えている。

腹側の様子。皮がブヨブヨしていて気持ち悪い。

2013.08.23 八重山諸島 7日目

実質採集はこの日で終了なので、朝の9時からなんと夕方6時まで計9時間も休まず海の中にいた。アウトリーフは前日と同じで魚種があまり良くなかった。大きなハナグロチョウやニセフウライを追い込むも、彼らは賢く私のいる手前方向へ逃げていくので対応できなかった。仕方なくまたフエヤッコを採りこれでフエ3匹目。boilar氏と合流し、昨日boilar氏が見つけたサザナミヤッコが大量にいる場所に案内された。行くとかなり浅場で、確かにサザナミがあちらこちらにいるので簡単に採れそうだ。手始めに岩の下にいるサザナミを追い出して採ろうとしたが、波が強く打ち付け体が安定せず、サザナミを見失ってしまった。それも2匹連続でやってしまいすっかり日が暮れかけていたので、自分はサザナミに縁がないのだとあきらめ大きいシマハギを採って終了した。boilar氏は狙い通り4cm程のいいサイズのサザナミをキャッチしていた。サザナミとはいえ、ヤッコを採られた時点でこれは負けだなという感じだ。八重山に来た割にはあまりいい魚種が採れなかったので残念な気持ちだった。まだまだ技量が足りないことを痛感させられた。

2013.08.24 八重山諸島 8日目

この日は最終日で昼の飛行機で関西空港へ向かった。家に到着すると、友人のchina氏の家に送った魚が届いたそうなので、見に行くと…

あー、だめですわこれは。到着してパッキン袋内では元気だったそうだが、開封して容器に移した結果こうなったらしい。原因はよくわからないが、結局翌日☆になった。ニセゴイシ幼魚は元気だったため、後程クラブの展示会に出展され今は私の友人宅で飼われている。

その2に続きます。

6月になるとそろそろ高知あたりの沿岸には無効分散魚が流れてくる頃。さらなる採集技量アップのために住んでいる奈良から高知の西海岸まで遠征することにした。前日の夜出発し、takosuke氏の車で明石海峡を渡り、高速を降りてなお2時間半以上下道を走り、8時間かけようやく到着したころにはもう朝。行くだけで疲れてしまう程遠い。採集メンバーはtakosuke氏、zyaian氏、moon氏、NM氏。NM氏と私以外は採集経験の豊富なメンバーだ。

このポイントは、小さな湾内のポイントで、左側に陸地が続いており右に行けばいくほど深くなる地形になっている。1km程沖に小島があり、その周りにはキンギョハナダイの群れやナンヨウハギや小型ヤッコが見られる素晴らしいポイントだ。私とNM氏は今回初めてこのポイントに潜るので、経験者の他の3人に話を聞いたところ、昨年の採集シーズンにはソメワケ、アカハラ、ヘラルド、ルリ、アブラ、ナメラ、サザナミの各ヤッコやセナキルリスズメ、ハタタテハゼが採集されたという。しかも、takosuke氏曰くアブラ・ナメラは雑魚の如くいるそうだ。これは期待できる。

到着し、しばらく仮眠をとってからウエットスーツに着替えいざ出陣。ゴロタ石の浜からエントリーしていくと10m程沖に出たところで早速魚影が見えてきた。さらに近づくと、そこは葉っぱ状のシコロサンゴの群落で、我々は通称マンションサンゴと呼んでいる。このマンションサンゴ、噂には聞いていたが非常に魚が採りにくい。サンゴの下には広い空間があり近づくと魚がマンションサンゴの間からその下の空間に逃げてしまうためだ。もちろんその下の空間には手が届かないので、いくらマンションサンゴの周りで格闘しても時間の無駄になってしまう。しかし、それに気づかずひたすらトノサマダイとイタチごっこし続け、無理だとあきらめるまで30分程無駄にしてしまった。マンションサンゴの周りには、ナミチョウ、トゲチョウ、フウライチョウ、スミツキトノサマ、キンハナ幼魚等が居た。そして、イソギンのなかには必ずと言っていいほどクマノミが居た。それも大量。さらに沖に出ていくとマンションサンゴの魚種にナメラヤッコとアブラヤッコが加わった。しかもかなりたくさんいるし、何故かナメラよりアブラのほうが多い。イメージとしては、伊豆のナミチョウレベルの多さ。今までヤッコを海の中でこんなに見たことが無かったので、なかなか感動し、takosuke氏がこの場所でアブラ・ナメラを雑魚扱いする理由が分かった。

マンションサンゴの周りで魚を採るのは無謀だと思ったので、例の小島を目指すことにした。小島まではあと800m程距離があり、フィンをつけているとはいえこの距離を泳いだことは無かったのでかなり不安であった。さらにこの海域、サメが出没するポイントらしく、サメ除けネットが張られていた。しかも沖のサメ除けネットにはどう見てもサメが食いちぎったんじゃないかと思えるような大穴が空いており、さらに不安を煽る。緊張しながら30分程泳ぐとようやく沖の小島に到着した。小島の周りは浅くなっており、深さは最大10mくらいである。島の手前側は切り立った崖になっており、水中も同じ地形。壁面に何か動くものを見つけたので近寄ると、サラサゴンベだった。NM氏がサラサゴンベ欲しいとか言ってた気がしたので、違うけど狙ってみることに。サラサゴンベの前に網を構え、後ろから追い出そうとすると、網には入っていかず、横へ逃げてしまう。これを繰り返すこと30分、未だ採れずにいると、takosuke氏がやってきた。サラサゴンベが採れない旨を伝えると、takosuke氏が徐に網を構え、持ち手でチョイと追い出すと、いとも簡単にネットインに成功した。ここまで簡単に採られると、なかなか悔しいものである。私はこれ以来底物の魚にかなり苦手意識を持つようになった。実際に今も底物の魚を採るのは非常に苦手である。

次に目を付けたのはキンチャクダイ。それも成魚。だが以外にも採れそうな感じ、しかしヤッコなのでそう簡単にはいかない。何度も採れそうな場面があったが、網と地形の間をスルッと抜けてしまう。結局キンチャクダイも採れず。ダメ元でアブラヤッコに挑戦するも惨敗。ケントロはなかなか逃げ足が速いし賢い。ただ、通り道が決まっていることが多いという法則を見いだすことができた。

次に、小島の右側に行くとものすごいオーラを放つ奴がいた。

25cmくらいのタテジマキンチャクダイが現れた。

タテキンはこっちをガン見している。2秒程するとものすごいスピードで逃げはじめ、一瞬で視界から消えてしまった。幻だったのか?さらに右側に行こうとすると小島の上から釣りをしている人がいたので前を横切るわけにもいかず、仕方なく引き返す。タテキンに気を取られ気づかなかったがここにはキンハナが群れていた。群れているキンハナを網で挟み撃ちにするも、かなり素早いため、こちらも網を振るスピードをMAXにするとようやく2~3匹キャッチすることに成功した。しかし、サイズが小さくしばらくすると2匹網から抜けていた。同じ原理でキンハナを追い続け、合計3匹をキャッチ。疲れてきたので、ここから30分かけて岸に戻ることを考え、切り上げることに。

岸に上がると、moon氏とzyaian氏とNM氏はとっくに上がっていたようで、イカシを覗くと既にキンハナと黒地に白い斑点模様のベラがいた。ベラは、zyaian氏、キンハナはmoon氏が採ったそう。後で調べてみたところ、クロフチススキベラの雌相であった。暫くして、takosuke氏が上がってきた。イカシを見ると、アブラヤッコ、ナンヨウハギ、サラサゴンベ、キンハナが入っていた。今日も素晴らしい成果だ。

私は初めてキンハナを採ることに成功したので、自分としてはまずまずの結果だった。takosuke氏はキンハナの雄に挑戦したが惨敗したそう、NM氏は残念ながらボウズだった。因みに散々サラサゴンベと言ったが後で調べたところヒメゴンベだった。NM氏残念…

たしかにヒメゴンベだ。サラサよりも模様が微妙…しかもでかい

今回持ち帰ったのは、ナンヨウハギ、キンハナ、ヒメゴンベのみ。

7月福井県

2013.07.13 福井県某所

たまたま訪れる機会のあった何の変哲もない漁港で採集をしてみた。この時期タツノオトシゴを採集するには漁港採集がうってつけである。南日本の日本海側もしくは太平洋側の漁港ならば、流れ藻をリーチの長い網で探ると、タツノオトシゴ類が採れることがある。結果は1匹だけ。いや、むしろ1匹でも採れたら大健闘なのかもしれない。

私はハナタツだと思ったのですが皆さんはどう思いますか?飼育各論「タツノオトシゴの飼育」にコメントを頂けるとありがたいです。

採集されたタツをよく見ると、色は茶色だが、擬態軟骨がかなり発達しており、頭頂部がタツノオトシゴ程高くなかったので私はハナタツと同定した。

私はこのタツを持ち帰り同年11月まで飼育し、現在は私の後輩に飼育を託している。とても成長が早く、写真の爪楊枝と比較して分かるように採集時は2cm程だったが12月現在では4cm近くまで成長している。

8月三重県

2013.08.04 三重県某所

この場所はごくごく普通の海水浴場なのだが、ネット上の情報では沖にでるとアマモ場があり、そこには多様な生物が住んでいるらしい。ネット上の情報をもとに採集ポイントを決めるのはあまり好ましくないことだが、地元が近い三重出身のNM氏が場所を知っているというので、行くことにした。NM氏とzyaian氏と私の3人で、今回のメインのターゲットとして探すのはタツノオトシゴだ。

気合を入れて前日から乗り込んだが、見た感じ大した場所ではないといった感じ。漁港が隣接しているので、夜が明けるまで漁港で採集してみることに。しかし、水面を覗くとめちゃくちゃ濁っている。なんかゴミだらけだし、手を突っ込むのも億劫になる。セイゴが水面近くにいたので、特に意味もなく網ですくえないかとチャレンジしてみたが、まあ無理。飽きたので、結局寝ることにした。しかし暑くて寝れず、4時間後夜が明けて、潮が引いた。歩いてアマモ場に行けるようになったので私だけウエットスーツに着替えた。他の二人は海水浴みたいな恰好でいたので私だけ密漁者みたいになっている。泳いで沖まで行き、アマモ場を淡水魚のガサガサ採集のやり方で探ると、魚が採れるかもしれないと思い、やってみたがあまり採れず。とにかくアマモ場というのは濁っていて、潜って採集ができるような場所ではないことを学んだ。結局採れたのは、ヨウジウオ、ギマyg、アミメハギ、アイゴygといった感じであった。残念ながらタツノオトシゴは採れなかった。個人的な憶測になるが、台風の後に行ったらいるかもしれない。そして、ハナタツではなくタツノオトシゴを採りたいのならアマモ場が適していると思われる。2時間ほどして飽きてしまったので、目的を潮干狩りに変え、入浜料を払いバカガイを魚採集用イカシ3個分採り、帰宅した。

8月静岡県伊豆

2013.08.08 西伊豆 1日目

私は静岡県出身で、伊豆の海には馴染みがあるが、海水魚採集のために海に入ったことは無かった。今回は、takosuke氏が以前から伊豆に行きたいと言っていたので、今回もtakosuke氏と二人で奈良から車で5時間かけ伊豆へ向かった。私は静岡出身とはいえ、採集するのに適したポイントは知らなかったので、今回は手探りでポイントを探した。とりあえずシュノーケリングできそうなポイントは無いかネットで調べてみたところ、ウミテングやハチ、タツノイトコがいる可能性のあるポイントを発見したので、とりあえず行ってみることに。今回は私とtakosuke氏が所属していた大学のクラブの展示会で使う魚(特に刺毒魚)を採集することがメインの目的で、和歌山や高知では少ないノーマルのミノカサゴが採るのが最低条件だ。

早朝にポイントに到着すると、そこはゴロタ石の海水浴場のようで、既に数組の家族連れが居た。ハイシーズンの伊豆なので、昼間はもっと人が多くなることが予測される。人が多くなる前にさっさと着替えようとしたが、ここでトラブル。なんとtakosuke氏、フィンを忘れるという痛恨のミス。takosuke氏は仕方なくフィンなしで入水。海水浴場なので、沖にブイが設置されているような場所だが、果たして魚はいるのだろうかと疑問に思いながら進んでいくと、砂底に青くて細長い魚がいた。多いと噂には聞いていたが、ダテハゼと共生するハナハゼのペアだった。ハナハゼは近づくとすぐに穴の中に入ってしまう。もう少し近づくとダテハゼprも引っ込み、最後にテッポウエビがチラッと現れ穴の中に入ってしまう。合計5匹が穴の中に入るくらいなら、穴の中は相当広い空間になっているのかもしれない。しかも1~2m程の浅瀬にハナハゼがそこらじゅうにいる。何度も挑戦してみるものの、絶対に採れない間合いで穴に入られる。無理だと思ったので諦めた。さらに進むと伊豆にしては綺麗な黄色くて四角いミナミハコフグの幼魚を発見し、捕獲。1年前ならば採れたらかなり嬉しかった魚だが、今となっては雑魚扱いである。5m付近の砂底を見ると、不自然な形の20cmくらいの盛り上がりを見つけ、近づくと、カレイかと思いきやヤッコエイだった。とりあえず網に入れようとすると、いとも簡単に捕獲成功。だが、いらないので即リリース。それから暫く目ぼしい魚に出会わず、いるのはソラスズメ、ナミチョウ、オハグロベラといったところ。浅瀬に戻り、流木の周りを探していると、ハタタテダイの幼魚を発見。即キャッチしこれ以上は何もいないと判断し、4時間ほどで終了。採った魚は全てリリースした。takosuke氏はフィンが無いせいでうまく泳げなかったにしても、ナミチョウをしっかりキャッチしていた。

この日は午前中に潜りは終了し、午後は翌日のポイントを探しに行くのと、takosuke氏のフィンを調達することにした。このシーズンの伊豆ならば、コンビニにフィンくらい置いてあるだろうと、2~3軒コンビニをまわったが、どこにも置いていなかった。奈良から5時間運転した後すぐに潜った後で、疲労が限界にきていたのでやむおえずコンビニの駐車場で仮眠した。

1時間程寝ていると突然携帯が

ウィィン!ウィィン!ウィィン!

と鳴りはじめたので驚いて飛び起きた。携帯の画面を見ると、

奈良県で震度7の地震

と表示されていた。よりによって外出中に大地震かよ、家の水槽オワタと思いながら身構えていると、一向に揺れが来ないのでテレビをつけるとどうやら誤報だったようだ。これが本当だったら、シャレにならない。緊急地震速報という最悪なアラームで目が覚めてしまったので、翌日のポイントを探ることにした。とりあえず私が知っている2つのポイントに行くことに。行ってみると、1つ目のポイントは非常に波が高く危険そうだったので却下。どうやら死人が多数出ている場所らしいので、やめておいて正解。2つ目のポイントは、ゴロタ石の浜からエントリーする場所だが、情報によると沖に出ると漁師に怒られるらしいのでこれもやめた。結局翌日も同じ場所で潜ることにし、とりあえず晩飯を食べに下田市街に行きラーメンを食べ、おみやげ屋さんにフィンが置いてあったので購入。近くの道の駅の駐車場で野宿した。

2013.08.09 西伊豆 2日目

2日目は、朝起きて下田から西伊豆に戻り、8時ごろ入水した。相変わらず海水浴客が多い。昨日見かけたハナハゼたちには目もくれず、沖に出てみることにした。下が砂地なので多少濁っており、水深が分からずとりあえず水底を目指すと6mぐらいあった。ときより大きめの岩があり、見ると小さなハタタテダイが3匹ほどいたので2匹キャッチした。他にも岸壁に置かれる四角い波消しブロックが3つ程沈んでいたので近づくと、カゴカキダイが興味津々に近づいてくる。1年前ならキャッチしていただろうが、今は全く興味がない。チョウはナミチョウしかいなかったが、そういえばまだナミチョウを採ったことが無かったので、採集種を消化するためにキャッチ。これでようやくチョウ6種目(フエ・ハタタテ除く)をゲット。波消しブロックの下を覗くと赤いヒゲが見えた。うまそうな赤いやつが3匹もいる。だが、イセエビは採ってはいけないので採集家の皆さんも絶対採らないように。他にもノコギリヨウジのペアがいたが、既に飼育中だったのでキャッチせず。takosuke氏が寄ってきたので何か採ったのかとイカシを見ると、ノーマルのミノカサゴが入っていた。これで今回の遠征の目的は果たせたといえる。すかさず私ももう1匹を近くの岩で見つけ、キャッチし合計2個体を採取。浅場の砂地に行き、ウミテングでもいないかと探していると、またヤッコエイが居たので挨拶代わりにキャッチ・リリースした。それからこの場所はタコノマクラが異常に多かった。正確に言えばタコノマクラではないと思うが、それの仲間だと思われる。1時間ほど根気よく探していると、ついに見つけてしまった。ウミテングを上から見たときの翼を広げた感じ。正しくあれだ、だが単独でいるのは何故だろうか。確認のためとりあえず採ってみることにした。そして潜っている最中に気づいてしまった。これはウミテングじゃない…答えはセミホウボウだった。しかも小さくてかわいいサイズで、上から見たらウミテングと間違えてしまう。だが、セミホウボウも今回の遠征のターゲットだったので、すかさずキャッチした。今回の獲物は十分と判断しこれで陸に上がった。獲物はミノカサゴ、ハタタテダイ、セミホウボウ、ミナミハコフグyg等。takosuke氏はミノカサゴ、コブダイ幼魚、トゲチョウ、ノコギリヨウジ等をキャッチし展示会用の魚としてミノカサゴ×2とセミホウボウだけ持ち帰った。

頭の上のヒレがアンテナのように立っており、ラジコンみたいな見た目

セミホウボウには3種類おり、これはオキセミホウボウかもしれないが、正直どうでもいい。セミホウボウは飼育が難しく、持ち帰って後輩宅でストック中に惜しくも死亡した。

8月八重山諸島

2013.08.17 八重山諸島 1日目

八重山諸島には、実は大学生になってから毎年行っているのだが、本格的に採集をするのは今回が初めてなので、かなりの期待を胸に関西空港を飛び立った。今回は初日以外キャンプの予定なので、かなりの大荷物だ。初日から同行するのは、boilar氏とdragon氏。boilar氏は運動神経が良く、海水魚採集以外でも様々なセンスを発揮するため、なかなか面白い魚を採りそうな予感。dragon氏は採集は初めてだそう。初日は沖縄本島経由で夕方に到着し、宿に泊まった。今回は採集した魚を航空輸送するべく万全の装備で臨んだ。酸素ボンベは航空輸送できないため10日前に船便で送った。船便は時間がかかるのでかなり余裕をもって送ったつもりだったが、後述する台風の襲来により到着がかなり遅れてしまった。一緒に酸素パッキン用の袋70枚と発泡スチロール2箱、太めの輪ゴムを同封した。

2013.08.18 八重山諸島 2日目

実はこの時点で台風が接近しており、海況が心配だった。レンタカーでとりあえず潜る予定のポイントへ向かうと、割と穏やかであった。潜るポイントでベースキャンプを張り準備が整ったところで早速入水してみることにした。この場所はアウトリーフまでの距離が比較的近く、たまたま潮が引いていたので歩いてアウトリーフに向かった。オニダルマオコゼを踏みそうで怖い。無事アウトリーフに到着し、他の2人は我先にと海に入っていった。私も遅れてドボンし、まず抱いた感想は、やっぱり沖縄の海はきれいだということ。そして5秒も経たずに黄色いひょうきん顔が5m付近に単独でいるのを見つけた。考える間もなく体が動き、そして5秒後に黄色いやつは網の中にいた。

多分我々の仲間内でも史上最速記録。入水から15秒以内にフエヤッコをキャッチした。3月の時点であれだけ苦労して採ったのに、拍子抜けしてしまった。これにはboilar氏も驚きを隠せない様子だった。

しかし、私も拍子抜けして調子が狂ってしまい、その後獲物は仕留められなかった。boilar氏はスダレチョウを追いかけていたが、とにかく逃走するので歯が立たなかったようだ。それから、ハタタテハゼを目撃したそうだ。この日は海況が悪くなりつつあったので、2時間ほどで早めに上がった。フエは鰭ガケがひどかったのでリリースした。boilar氏は興味津々にフエの口の部分を触っていた。思ったより硬かったそうだ。この日はキャンプのための準備や買い出し等をして、就寝した。

2013.08.19 八重山諸島 3日目

この日は、採集だけに専念することにした。台風が接近しておりおそらく明日からは潜れないと判断したからだ。朝8時前に起き、早速ウエットスーツに着替え入水。今日はリーフ内を中心に攻めることにした。浅場のミドリイシ群落には、テングカワハギが沢山いた。キイロサンゴハゼやコバンハゼ、セダカギンポはサンゴの間に入り込み、採るのが難しそうだ。クロユリハゼ属の1種もいたが、網の目が大きすぎてスルッと抜けてしまった。今回の遠征の一番のミスはズバリ網目が大きすぎたことで、これにより採れる魚種がヤッコとチョウに限定されてしまった。ツバメタナバタウオも網目が大きすぎて採れず、イロブダイ幼魚も同様に採れず。ツユベラ幼魚も同様の理由で採れなかった。仕方なく、レアチョウを探すことにした。とりあえずレアチョウを探しがてら、チョウの採集実績を増やすため、チョウハン、トゲチョウ、フウライチョウ、トノサマダイ、アミチョウ、ミスジチョウ、ミゾレチョウ、ヤリカタギ等ををキャッチしてはリリースしチョウの採り方を練習した。これでチョウ14種達成だが、イカシに入れておらず、証明できる写真がないので、またいつか採集の時に撮っておくことにしよう。しばらくレアチョウを探していると、ついに見つけ思わず声を上げてしまった。

なんとシチセンチョウチョウウオだった。こんな浅場にシチセンがいていいのか、と思いながら夢中で追いかけ、意外にもあっさりとキャッチできてしまった。しかも同時に普段は絶対に採ることのできない、黒いハギ(多分カンランハギ)も一緒に網の中に入っていた。人はレアものを見ると120%の力を発揮することもあるのだと思った。さらにカガミチョウも見つけ、キャッチ。どうやらインリーフのチョウの難易度はほぼ同じと言ってよさそうだ。これでチョウ16種を達成し、2014年1月現在まで記録は伸びていない。

毎度おなじみの写真。今度はアミメチョウあたりを採りたい。

レアチョウを採ったので、boilar氏のもとに報告しにいくと、dragon氏とboilar氏が何かと格闘していた。聞いてみると1mぐらいのニセゴイシウツボだそうだ。そんなものを採ってどうするつもりだ、と冷ややかな目で見ていたが、2人はなんと本当に採ってしまった。しかもboilar氏は指一本噛まれて流血し、グローブまで持っていかれたそうだ。何が彼らを突き動かしたのかは疑問だが…2人の探究心には脱帽だ。しかもウツボをクリーニング中のヒバシヨウジがいたそうだ。思わず「そっち採れよ」とツッコんでしまった。私はその近くでオトヒメエビのsサイズを見つけたので採ったが、イカシの中で腕が取れてしまった。ほかにもテングカワハギの豆サイズを採集した。さらに驚いたのは黒いカクレクマノミがいたことで、もちろん採ったのだが、後で見たらバケツからいなくなっていた。おそらく一緒に入れていたカンモンハタに食べられてしまったようだ。かれこれ飽きずに6時間ほど海に入って、天候が悪くなり雨が降ってきたので2時ぐらいに上がった。

キャンプに戻ると、後輩のzabu氏、mikan氏、sunny氏が到着していた。同じ静岡出身のmikan氏にシチセンを自慢したら、「スイマセン、知らないんでレア度が分からないです」と言われてしまった。同じ採集家としてシチセンくらいは覚えてほしい…。後から到着したクラブの海水魚長moon氏らはかなり評価してくれた。。

2013.08.20 八重山諸島 4日目

この日は一応台風が接近しているものの、晴れていたので海に入ることにした。すると地元の消防の人が来て、沖に出ないでくださいと言われたので、仕方なく波打ち際に近い場所で適当に遊ぶことにした。岩陰を除くとヌノサラシが結構いたのでboilar氏と協同で追い込んだが採れず、他の人の様子を見てみると、mikan氏がサザナミヤッコの豆をゲットしていた。さらに前日に合流した後輩のtaku氏はたまたま手を付いたらオニダルマオコゼだったのでそれを採集していた。恐ろしい…沖縄の海は危険がつきものだな。と、考えながら何も採れなかったのでもう上がろうと浜に向けboilar氏と歩いていると…

「痛っ!」

いきなり足にピリピリとした激痛が走った。水面を見ると触手の長いクラゲが漂っている。それを見て私は看板を思い出した

そしてまさしくハブクラゲだと確信し、痛みをこらえながら上陸し患部を見るとすでに赤く腫れはじめていた。boilar氏は間一髪でハブクラゲの触手に触れていなかった。すぐにdragon氏を呼び車で病院へ直行。

病院で行った処置は患部に酢をかけ、カミソリで毛ごと剃るというものだった。酢をかけることで刺胞から毒が発射されるのを防ぎ、カミソリで刺胞を取り除くらしい。そこに塗り薬を塗って処置完了。その塗り薬とさらに飲み薬まで処方された。最後にハブクラゲに刺された人アンケートみたいなものを書かされた。そして医師に言われたことは、

「しばらく運動はしないでください。海に入るのもだめです」

最悪だ。せっかく八重山にきたのに海に入れないなんて…そこで素直に聞き入れないのが東上。3日後にはがっつり8時間海に潜っている。

キャンプに帰ってくると皆が心配して寄ってきた。「なに、大したことはない」と言っていたが、結構痛いのだ。今後沖縄の海に潜る時は暑くても絶対に服を着るか、ウエットスーツで入ろうと決心した。

あの後boilar氏に何か採れたか聞いたところ、面白い答えが返ってきた。ニセゴイシウツボの稚魚が採れたそうだ。これは面白い。

イカシを見ると、レプトケファルスを明けたばかりのサイズのニョロニョロがいた。体には碁石模様が入っているのでおそらくニセゴイシだろう。ものすごく小さいのでよく見つけたなといった感じだった。boilar氏のセンスが感じられる。

この日は台風がかなり近づいていたのでキャンプを中止し急遽ホテルに泊まることにした。奈良から送った酸素ボンベはようやく届いたそうなので郵便局に取りに行き、この日は終了。

2013.08.21 八重山諸島 5日目

この日は朝から台風で雨と風が強く、海には行かず観光をした。あまり詳しいことを言うと採集地が特定されてしまうので、省略させていただく。夜には天候が回復し、再びキャンプに戻った。

2013.08.22 八重山諸島 6日目

海況が良くなったので、飛行機も飛んでいるだろうということで、港に行き2日目にキャッチしたシチセンと一昨日のニセゴイシ幼魚を酸素パッキンし、発泡スチロールに入れヤマト運輸に持ち込んだ。到着は最低でも2日後だそうだ。無事到着することを祈りたい。

キャンプに戻り、医者に潜るなと言われていたが、無視してこの日も潜ることにした。アウトリーフに出ると波が少々高く危なそうな感じもしたので控えめにした。8m付近にハタタテハゼを見つけたが、網目が荒すぎてすり抜けてしまう。今度は金魚網に持ち替えてトライしたところ、ネットインしたが浅すぎてそのまま出て行かれてしまった。同じ場所に、ヘラルドコガネヤッコがいたのでそれを狙うも、息が続かず断念。大きめのイッテンチョウチョウウオを見つけ追いかけるも逃走。仕方なしにボウズ逃れでフエヤッコを捕まえ終了。6時間程潜ったがアウトリーフの魚にはまだ手が出なかった。

フエ以外は私が採集した魚ではない

この日の夜は、後輩たちを連れてヤシガニを見に行くことにした。2年前私とgyaian氏で開拓したポイントへ行き案の定ヤシガニが居たので後輩たちも喜んでいた。この日は大きなサイズのヤシガニは居なかった。

大きなヒキガエルと小さなヤシガニ

さらに昨年ある小川で見た大きなオオウナギが気になったので、それを探しに行くことにした。ポイントに到着し、橋の上からライトを照らすと居た。さらに成長してでかくなったオオウナギだ。すかさず私と後輩のpippi氏が川に入り海水魚採集用の網で掬いゲット。しかし網の中で暴れる暴れる。安物の網なら破れてしまいそうだが、そこは丈夫な「極」のおかげで功を奏した。

pippi氏悪戦苦闘中

写真の私が採集に使用している手網の直径は45cmあるが、ウナギの大きさは優にそれを超えている。

腹側の様子。皮がブヨブヨしていて気持ち悪い。

2013.08.23 八重山諸島 7日目

実質採集はこの日で終了なので、朝の9時からなんと夕方6時まで計9時間も休まず海の中にいた。アウトリーフは前日と同じで魚種があまり良くなかった。大きなハナグロチョウやニセフウライを追い込むも、彼らは賢く私のいる手前方向へ逃げていくので対応できなかった。仕方なくまたフエヤッコを採りこれでフエ3匹目。boilar氏と合流し、昨日boilar氏が見つけたサザナミヤッコが大量にいる場所に案内された。行くとかなり浅場で、確かにサザナミがあちらこちらにいるので簡単に採れそうだ。手始めに岩の下にいるサザナミを追い出して採ろうとしたが、波が強く打ち付け体が安定せず、サザナミを見失ってしまった。それも2匹連続でやってしまいすっかり日が暮れかけていたので、自分はサザナミに縁がないのだとあきらめ大きいシマハギを採って終了した。boilar氏は狙い通り4cm程のいいサイズのサザナミをキャッチしていた。サザナミとはいえ、ヤッコを採られた時点でこれは負けだなという感じだ。八重山に来た割にはあまりいい魚種が採れなかったので残念な気持ちだった。まだまだ技量が足りないことを痛感させられた。

2013.08.24 八重山諸島 8日目

この日は最終日で昼の飛行機で関西空港へ向かった。家に到着すると、友人のchina氏の家に送った魚が届いたそうなので、見に行くと…

あー、だめですわこれは。到着してパッキン袋内では元気だったそうだが、開封して容器に移した結果こうなったらしい。原因はよくわからないが、結局翌日☆になった。ニセゴイシ幼魚は元気だったため、後程クラブの展示会に出展され今は私の友人宅で飼われている。

その2に続きます。

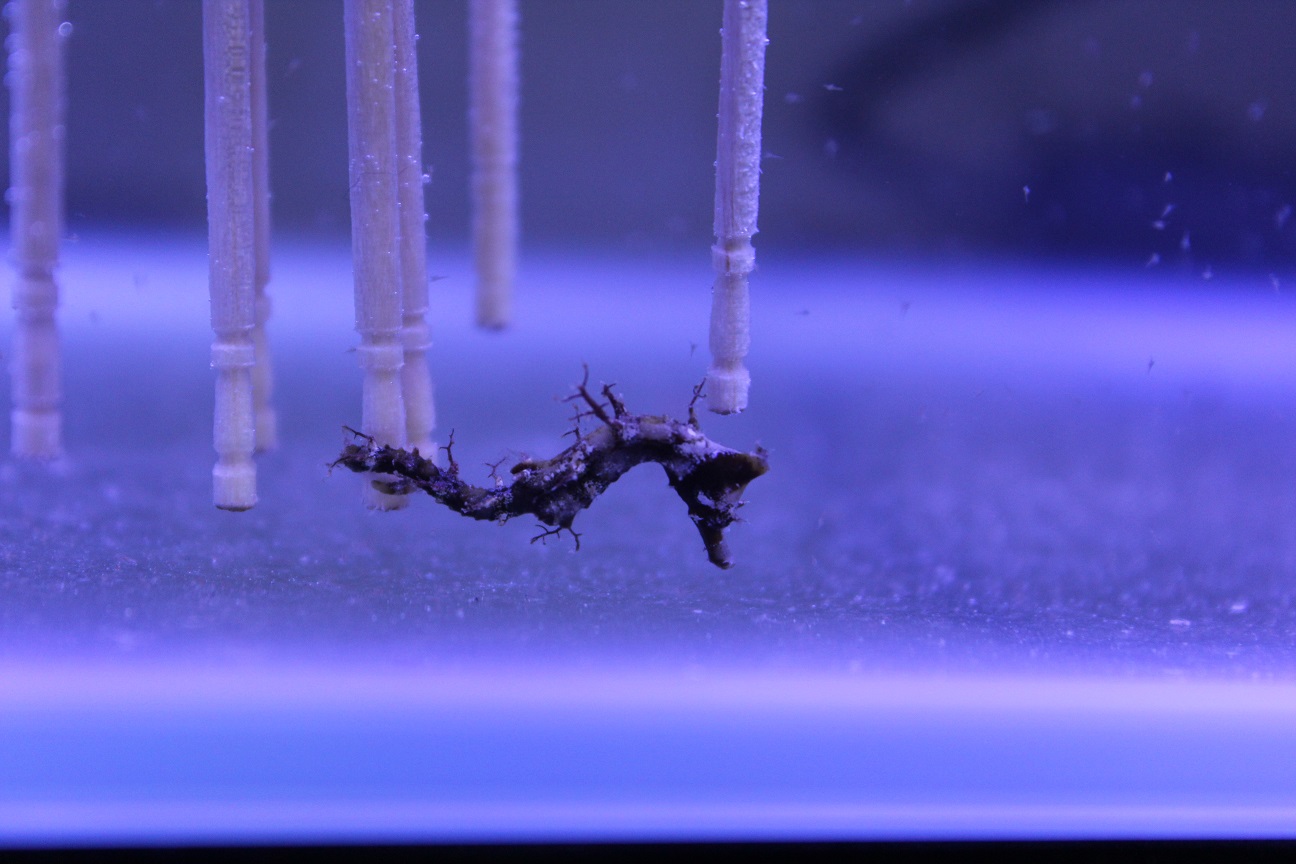

いろいろなタコアシサンゴ

ここ最近、やけに飼育水の水面にに膜が張るなと思い、

原因を探ってみるとスジチヂミトサカがドロドロに溶けていました。

半年間飼育していく中で、根元がだんだんと後退していき、

だんだん痩せて、萎れていることが多くなってきたのですが、

ついに限界がきたようです。

スジチヂミトサカの飼育は好日性ソフトコーラルのなかでも

最も難しいと言われています。

スジチヂミトサカの飼育において、重要なのは十分な光と

ランダムな水流、それから清浄な水質です。

照明は強めのLEDで硝酸塩は悪くても5ppm以下に抑えていたので、

おそらく水流の条件を満たしていなかったのだと思います。

同じ水槽内でゆらゆら系のLPSを飼育しており、

水流が当たりすぎてはいけないので

強い水流がレイアウトに当たらないようにしていたのですが、

トサカに必要な水流が不十分になってしまったのだと思われます。

上級者の方々は、水流がどのようになるのかを頭の中で考えながら

レイアウトやサンゴの配置をきめていらっしゃると思うのですが、

私はまだまだその次元にはたどり着けそうにはありません。

仕方なく、3株中2株のスジチヂミを水槽から出しました。

残りの一株は裏でひっそりと佇んでいます。

スジチヂミの飼育に失敗したのに、LPSはというと、

問題なく飼育できており、ナガレハナやタコアシは元気です。

なので、ウチの水槽はソフト向けの水質ではないのだろうと考え、

LPS中心のレイアウトに変えることにしました。

というわけで変えてみたのですが、なかなかいいです。

新たにコエダナガレハナの褐色と先端イエローを加え、

ツツマルハナサンゴを追加しました。

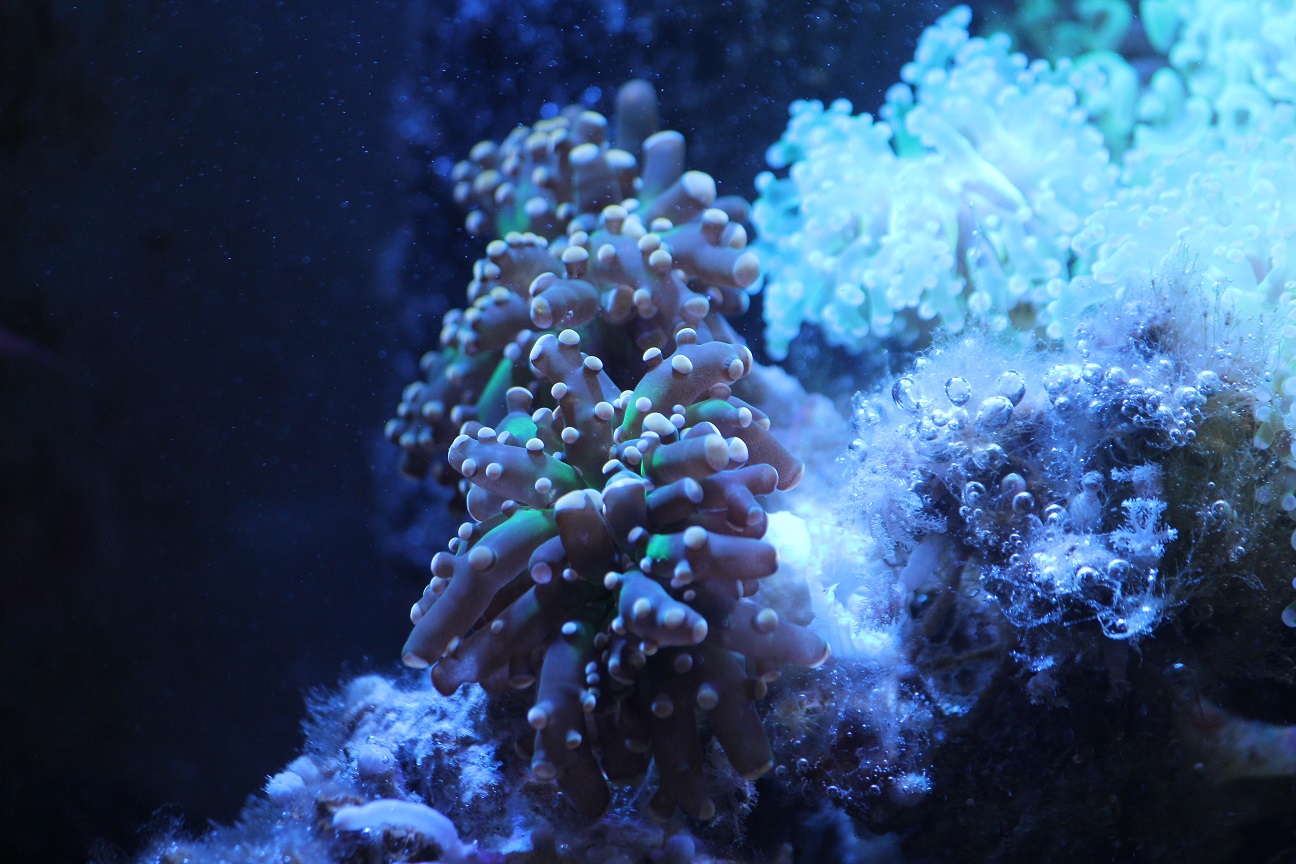

ツツマルハナサンゴ Euphyllia glabrescens

ハナサンゴ、フラワーコーラルとも呼ばれる。

コエダナガレハナサンゴに似るが、ポリプが枝分かれしないことが特徴。

ツツマルハナサンゴはナガレハナやタコアシよりも飼育が低難度で、

ある程度の水質悪化にも耐えうるそうです。

ただし、同じEuphyllia属のナガレハナやタコアシよりも刺胞毒が弱く、

接触するとツツマルハナサンゴが負けてしまうので、注意が必要です。

価格は安価で、手を出しやすいサンゴだと思います。

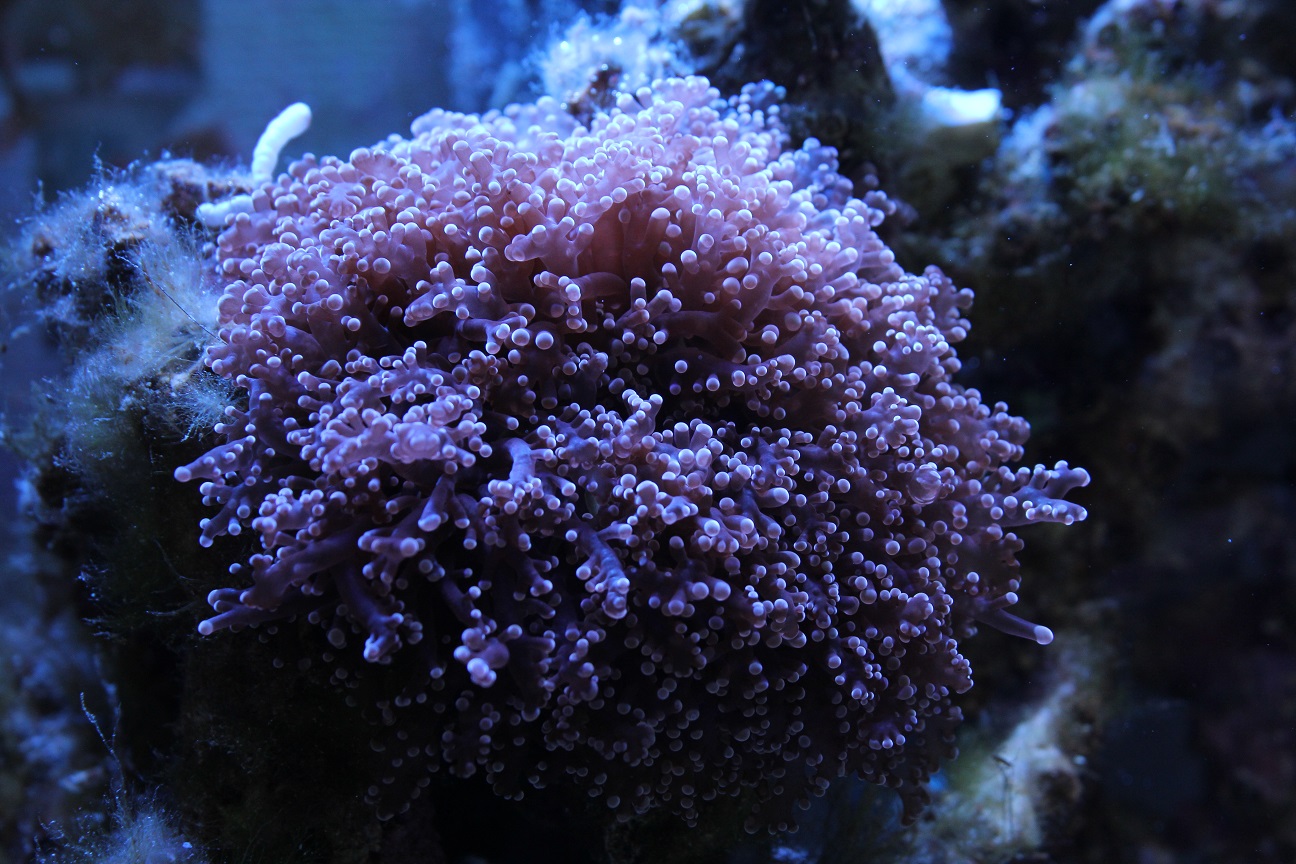

こちらはコエダナガレハナサンゴ(タコアシサンゴ)の先端イエローカラー。

枝の根元がほのかに緑色をしており、なかなか綺麗です。

これは、コエダナガレハナサンゴのコロニータイプの褐色です。

コロニータイプのコエダナガレハナを特に「ホンタコアシサンゴ」というそうです。

見方によってはパープルにも見えるかもしれないです。

コエダナガレハナサンゴといえば高価でかつ、

飼育が難しいといわれているので、水槽への導入をためらいがちですが、

気になる購入価格は、某通販でなんと1980円でした。

ちなみに上のブランチ先端イエローは4980円です。

珍カラーの方が価格が高くなります。

いちばん初めに購入したナガレハナはかなり大きくなりました。

水質が悪いのか、若干色褪せてきているように感じます。

エダアワサンゴは成長して2枝が5枝になりかけています。

アワサンゴの珍カラーが欲しいのですが、もう置く場所がありません…

60cm通常規格水槽でこれ以上サンゴを入れるのは難しい気がします。

水槽を大きくしてオーバーフローにすればもっと楽なのにと思う東上でした。

原因を探ってみるとスジチヂミトサカがドロドロに溶けていました。

半年間飼育していく中で、根元がだんだんと後退していき、

だんだん痩せて、萎れていることが多くなってきたのですが、

ついに限界がきたようです。

スジチヂミトサカの飼育は好日性ソフトコーラルのなかでも

最も難しいと言われています。

スジチヂミトサカの飼育において、重要なのは十分な光と

ランダムな水流、それから清浄な水質です。

照明は強めのLEDで硝酸塩は悪くても5ppm以下に抑えていたので、

おそらく水流の条件を満たしていなかったのだと思います。

同じ水槽内でゆらゆら系のLPSを飼育しており、

水流が当たりすぎてはいけないので

強い水流がレイアウトに当たらないようにしていたのですが、

トサカに必要な水流が不十分になってしまったのだと思われます。

上級者の方々は、水流がどのようになるのかを頭の中で考えながら

レイアウトやサンゴの配置をきめていらっしゃると思うのですが、

私はまだまだその次元にはたどり着けそうにはありません。

仕方なく、3株中2株のスジチヂミを水槽から出しました。

残りの一株は裏でひっそりと佇んでいます。

スジチヂミの飼育に失敗したのに、LPSはというと、

問題なく飼育できており、ナガレハナやタコアシは元気です。

なので、ウチの水槽はソフト向けの水質ではないのだろうと考え、

LPS中心のレイアウトに変えることにしました。

というわけで変えてみたのですが、なかなかいいです。

新たにコエダナガレハナの褐色と先端イエローを加え、

ツツマルハナサンゴを追加しました。

ツツマルハナサンゴ Euphyllia glabrescens

ハナサンゴ、フラワーコーラルとも呼ばれる。

コエダナガレハナサンゴに似るが、ポリプが枝分かれしないことが特徴。

ツツマルハナサンゴはナガレハナやタコアシよりも飼育が低難度で、

ある程度の水質悪化にも耐えうるそうです。

ただし、同じEuphyllia属のナガレハナやタコアシよりも刺胞毒が弱く、

接触するとツツマルハナサンゴが負けてしまうので、注意が必要です。

価格は安価で、手を出しやすいサンゴだと思います。

こちらはコエダナガレハナサンゴ(タコアシサンゴ)の先端イエローカラー。

枝の根元がほのかに緑色をしており、なかなか綺麗です。

これは、コエダナガレハナサンゴのコロニータイプの褐色です。

コロニータイプのコエダナガレハナを特に「ホンタコアシサンゴ」というそうです。

見方によってはパープルにも見えるかもしれないです。

コエダナガレハナサンゴといえば高価でかつ、

飼育が難しいといわれているので、水槽への導入をためらいがちですが、

気になる購入価格は、某通販でなんと1980円でした。

ちなみに上のブランチ先端イエローは4980円です。

珍カラーの方が価格が高くなります。

いちばん初めに購入したナガレハナはかなり大きくなりました。

水質が悪いのか、若干色褪せてきているように感じます。

エダアワサンゴは成長して2枝が5枝になりかけています。

アワサンゴの珍カラーが欲しいのですが、もう置く場所がありません…

60cm通常規格水槽でこれ以上サンゴを入れるのは難しい気がします。

水槽を大きくしてオーバーフローにすればもっと楽なのにと思う東上でした。

ハダムシを水槽に持ち込んだら

海水魚を飼育していると、何かと気を遣うのが病気の感染ですが、

忘れられがちなのが寄生虫の存在です。

本来水槽に新しい魚を導入するときは、淡水浴をしてから

水槽に入れることが基本です。

多くのショップでは、入荷した魚が高確率で寄生虫を持っている

ことを前提に、淡水浴または薬浴を行っています。

ショップで購入した個体ならば、淡水浴をされて寄生虫が

落とされている場合が多いので、自宅水槽に導入するときに

あえて淡水浴を行わなくても、悪い結果につながる確率は高くないはずです。

(※淡水浴や薬浴をしなくていいという意味ではありません)

しかし、自分で採集してきた魚はどうでしょうか。

自然界の海から直接採ってきたヤッコやチョウチョウウオは、

高確率で寄生虫を持っていると考えられます。

いわばショップに入荷され、淡水浴を行う前の状態です。

その状態で、自宅水槽に魚を入れたらどうなるかというと、

自宅の水槽に寄生虫を持ち込むことになります。

現在30cmハイタイプ水槽にソメワケヤッコ・セナキルリスズメダイ

キンギョハナダイ♀の三匹の魚を飼育しており、

いずれも自家採集の個体です。

この3匹の魚は、私が所属していた

海水魚採集・飼育・展示を行う大学のクラブの展示会で使用した魚で、

期間中同じ水槽内で多くのヤッコやチョウチョウウオと混泳させていました。

展示する魚は全て自家採集個体で、

多くの魚を扱う関係上、導入時に淡水浴は行っていません。

そのため、採集した魚の中に、1匹でも寄生虫を持っている魚がいれば、

その魚と同じ水槽に収容した魚は寄生虫に感染している可能性があるのです。

そして、悪いことに実際に寄生虫が蔓延していたので、

私が譲り受けた上記の3匹の魚も寄生虫に罹っていたと考えられます。

私も海水魚飼育に関してはまだまだ経験年数が浅いので、

導入時に淡水浴をしなくてはならないということは聞いたことがあったのですが、

淡水浴を行わないことのデメリットを知らなかったのと、

淡水浴は面倒だという理由で行いませんでした。

導入から1ヶ月後、ソメワケが臀鰭をプルプルと震わせているのを確認し、

白点の付きはじめかと思い、白点キラーを投入したのですが、

一向に症状がおさまらず、今度は急にシュッと泳ぐ動作をするようになりました。

この時胸鰭を確認したところ、白点はついていませんでした。

白点ではないのに痒そうな動きをする。

これは寄生虫の症状ではと思い、調べてみるとハダムシ症の疑いがありそう。

とりあえず白点キラーは投入し続け、様子を見ることにしました。

さらに数日すると、ソメワケの動きがそわそわした感じになり、

ライブロックに体を擦り付けるようになりました。

さらに、ライブロックに体を擦り付けたせいで傷から

リムフォシスティス病※を発症していました。

また、十分に酸素供給しているはずなのに鰓の動きが速く、

間違いなくこれはハダムシ症と判断し、淡水浴しました。

※リムフォシスティス

体表の傷などから、リムフォシスティス・ウイルスが感染し、

白いデキモノがカリフラワー状に大きくなっていく。

致死率は低く、早期発見での淡水浴による治療が可能。

白点との見分け方は、リムフォでは白い点が

移動しないのに対し、白点では白い点の位置が変わる。

淡水浴は2分程行います。それ以上行うと死亡率が上がります。

リムフォの部分は指でそっと撫でます。

ハダムシは海水中では透明で、目視で確認することはできませんが、

淡水に浸けると白くなり見えるようになります。

2分も淡水浴を行えば、プラケースの底に白いものが沈んできます。

これがハダムシの正体なのです。

気を付けるべきことは、魚を淡水から海水に戻すときです。

この時一気に海水に戻すと、魚が死ぬ可能性が高いです。

ですので、少しずつ飼育水を混ぜていき、元の比重に戻していきます。

魚が落ち着いたら本水槽に水温を合わせて魚を戻します。

しかし、魚のハダムシをいくら落としたところで、水槽内には

多くのハダムシやその卵がおり、また数日すれば寄生されてしまいます。

寄生されては、淡水浴のパターンを繰り返していては、

魚にとっても多大なストレスになり、他の原因で死亡する可能性があります。

そこで、活躍するのがスカンクシュリンプ※です。

※スカンクシュリンプ Lysmata amboinensis

アカシマシラヒゲエビ・アカスジモエビとも呼ばれる。クリーナーシュリンプとして有名。

ハダムシが発生した水槽に通常よりも多いスカンクシュリンプを入れます。

私の水槽の例ですと、30cmハイタイプなので3匹程度だと思います。

すると、ハダムシ駆除に対して効果が期待できる可能性があります。

エビを食べてしまう魚種がいる場合はホンソメワケベラが効果的だと考えられます。

しかし、ハダムシ駆除のために新しい生体を導入するのは

駆除し終わった後のことを考えると気が進みませんよね。

基本的には、ハダムシを水槽に持ち込まないよう、

新規に導入する魚には必ず淡水浴をすることを心がけるべきです。

私の水槽にはスカンクシュリンプを導入することにしました。

注文して、まだ届いていませんが、スカンクシュリンプ導入後の経過について

後日改めて報告したいと思います。

また、気休めにしかなりませんが、大量換水を行いました。

水槽の半量の水を入れ替えたので、生物濾過のバランスが崩れるといけないと思い

バクテリアを添加しました。これが逆に水槽のバランスを崩すとは思いもよらず…

一晩経過し、翌朝水槽を見てみるとソメワケの泳ぎ方がなんだか変。

鰓が速く苦しそう、他の2匹も鰓が速い。

エアーリフト式のプロテインスキマーは正常に動作している。

水流ポンプも一応まわっているけど下を向いている。

水位はかなり高めに設定してある…

以上を踏まえ1分程考えて出した結論は。

「酸欠だこれ。」

なぜ、このような現象が起きたのかというと、

私は塩ダレと塩ハネが嫌いなので、わざと水位を上げ濾過器からの排水の水落

を抑えていました。それでは酸素供給に不安があるので

エアーリフト式のプロテインスキマーを使用していました。

さらに、水流ポンプで水流を与え、酸欠を防いでいました。

しかも、実はもともと生物濾過が完成しておらず、

今まではバクテリアの数が少なかったので、夜間のバクテリアの呼吸量は少なく、

上記の酸素供給システムでも問題はありませんでした。

しかし、バクテリアを添加した結果、夜間のバクテリアの呼吸量が多くなり

上記のシステムでは酸素供給が追い付かなくなり、

朝方、飼育魚が酸欠を起こしたのだと考えられます。

酸欠で死なれては堪ったものじゃないので、

仕方なくエアーレーションを行い回復。

エアーリフト式のプロテインスキマーは一見大量の酸素を供給しているように

見えますが、スキマー内部と外部との水の循環が少ないため、

過密水槽で生物濾過が完成してくると、

上記の理由で酸欠状態を起こすことがあるようです。気を付けてください。

忘れられがちなのが寄生虫の存在です。

本来水槽に新しい魚を導入するときは、淡水浴をしてから

水槽に入れることが基本です。

多くのショップでは、入荷した魚が高確率で寄生虫を持っている

ことを前提に、淡水浴または薬浴を行っています。

ショップで購入した個体ならば、淡水浴をされて寄生虫が

落とされている場合が多いので、自宅水槽に導入するときに

あえて淡水浴を行わなくても、悪い結果につながる確率は高くないはずです。

(※淡水浴や薬浴をしなくていいという意味ではありません)

しかし、自分で採集してきた魚はどうでしょうか。

自然界の海から直接採ってきたヤッコやチョウチョウウオは、

高確率で寄生虫を持っていると考えられます。

いわばショップに入荷され、淡水浴を行う前の状態です。

その状態で、自宅水槽に魚を入れたらどうなるかというと、

自宅の水槽に寄生虫を持ち込むことになります。

現在30cmハイタイプ水槽にソメワケヤッコ・セナキルリスズメダイ

キンギョハナダイ♀の三匹の魚を飼育しており、

いずれも自家採集の個体です。

この3匹の魚は、私が所属していた

海水魚採集・飼育・展示を行う大学のクラブの展示会で使用した魚で、

期間中同じ水槽内で多くのヤッコやチョウチョウウオと混泳させていました。

展示する魚は全て自家採集個体で、

多くの魚を扱う関係上、導入時に淡水浴は行っていません。

そのため、採集した魚の中に、1匹でも寄生虫を持っている魚がいれば、

その魚と同じ水槽に収容した魚は寄生虫に感染している可能性があるのです。

そして、悪いことに実際に寄生虫が蔓延していたので、

私が譲り受けた上記の3匹の魚も寄生虫に罹っていたと考えられます。

私も海水魚飼育に関してはまだまだ経験年数が浅いので、

導入時に淡水浴をしなくてはならないということは聞いたことがあったのですが、

淡水浴を行わないことのデメリットを知らなかったのと、

淡水浴は面倒だという理由で行いませんでした。

導入から1ヶ月後、ソメワケが臀鰭をプルプルと震わせているのを確認し、

白点の付きはじめかと思い、白点キラーを投入したのですが、

一向に症状がおさまらず、今度は急にシュッと泳ぐ動作をするようになりました。

この時胸鰭を確認したところ、白点はついていませんでした。

白点ではないのに痒そうな動きをする。

これは寄生虫の症状ではと思い、調べてみるとハダムシ症の疑いがありそう。

とりあえず白点キラーは投入し続け、様子を見ることにしました。

さらに数日すると、ソメワケの動きがそわそわした感じになり、

ライブロックに体を擦り付けるようになりました。

さらに、ライブロックに体を擦り付けたせいで傷から

リムフォシスティス病※を発症していました。

また、十分に酸素供給しているはずなのに鰓の動きが速く、

間違いなくこれはハダムシ症と判断し、淡水浴しました。

※リムフォシスティス

体表の傷などから、リムフォシスティス・ウイルスが感染し、

白いデキモノがカリフラワー状に大きくなっていく。

致死率は低く、早期発見での淡水浴による治療が可能。

白点との見分け方は、リムフォでは白い点が

移動しないのに対し、白点では白い点の位置が変わる。

淡水浴は2分程行います。それ以上行うと死亡率が上がります。

リムフォの部分は指でそっと撫でます。

ハダムシは海水中では透明で、目視で確認することはできませんが、

淡水に浸けると白くなり見えるようになります。

2分も淡水浴を行えば、プラケースの底に白いものが沈んできます。

これがハダムシの正体なのです。

気を付けるべきことは、魚を淡水から海水に戻すときです。

この時一気に海水に戻すと、魚が死ぬ可能性が高いです。

ですので、少しずつ飼育水を混ぜていき、元の比重に戻していきます。

魚が落ち着いたら本水槽に水温を合わせて魚を戻します。

しかし、魚のハダムシをいくら落としたところで、水槽内には

多くのハダムシやその卵がおり、また数日すれば寄生されてしまいます。

寄生されては、淡水浴のパターンを繰り返していては、

魚にとっても多大なストレスになり、他の原因で死亡する可能性があります。

そこで、活躍するのがスカンクシュリンプ※です。

※スカンクシュリンプ Lysmata amboinensis

アカシマシラヒゲエビ・アカスジモエビとも呼ばれる。クリーナーシュリンプとして有名。

ハダムシが発生した水槽に通常よりも多いスカンクシュリンプを入れます。

私の水槽の例ですと、30cmハイタイプなので3匹程度だと思います。

すると、ハダムシ駆除に対して効果が期待できる可能性があります。

エビを食べてしまう魚種がいる場合はホンソメワケベラが効果的だと考えられます。

しかし、ハダムシ駆除のために新しい生体を導入するのは

駆除し終わった後のことを考えると気が進みませんよね。

基本的には、ハダムシを水槽に持ち込まないよう、

新規に導入する魚には必ず淡水浴をすることを心がけるべきです。

私の水槽にはスカンクシュリンプを導入することにしました。

注文して、まだ届いていませんが、スカンクシュリンプ導入後の経過について

後日改めて報告したいと思います。

また、気休めにしかなりませんが、大量換水を行いました。

水槽の半量の水を入れ替えたので、生物濾過のバランスが崩れるといけないと思い

バクテリアを添加しました。これが逆に水槽のバランスを崩すとは思いもよらず…

一晩経過し、翌朝水槽を見てみるとソメワケの泳ぎ方がなんだか変。

鰓が速く苦しそう、他の2匹も鰓が速い。

エアーリフト式のプロテインスキマーは正常に動作している。

水流ポンプも一応まわっているけど下を向いている。

水位はかなり高めに設定してある…

以上を踏まえ1分程考えて出した結論は。

「酸欠だこれ。」

なぜ、このような現象が起きたのかというと、

私は塩ダレと塩ハネが嫌いなので、わざと水位を上げ濾過器からの排水の水落

を抑えていました。それでは酸素供給に不安があるので

エアーリフト式のプロテインスキマーを使用していました。

さらに、水流ポンプで水流を与え、酸欠を防いでいました。

しかも、実はもともと生物濾過が完成しておらず、

今まではバクテリアの数が少なかったので、夜間のバクテリアの呼吸量は少なく、

上記の酸素供給システムでも問題はありませんでした。

しかし、バクテリアを添加した結果、夜間のバクテリアの呼吸量が多くなり

上記のシステムでは酸素供給が追い付かなくなり、

朝方、飼育魚が酸欠を起こしたのだと考えられます。

酸欠で死なれては堪ったものじゃないので、

仕方なくエアーレーションを行い回復。

エアーリフト式のプロテインスキマーは一見大量の酸素を供給しているように

見えますが、スキマー内部と外部との水の循環が少ないため、

過密水槽で生物濾過が完成してくると、

上記の理由で酸欠状態を起こすことがあるようです。気を付けてください。

チョウ・ヤッコレア度リスト

個人的な独断と偏見に基づくチョウレア度リストです。(ハタタテダイ除く)

○東上が採集済み

△身内に採集者有り

×未だ身内での採集者ゼロ

個人的ヤッコ格付け

○東上が採集済み

△身内に採集者有り

×未だ身内での採集者ゼロ

○東上が採集済み

△身内に採集者有り

×未だ身内での採集者ゼロ

| ○ | ナミ | ★★★★★ | 言わずと知れた基本種。実は最近まで採れなかった |

| ○ | フウライ | ★★★★★ | ナミの次くらいに多いチョウ |

| ○ | トゲ | ★★★★★ | 模様がカッコいい |

| ○ | ミゾレ | ★★★★★ | 夏には伊豆でも普通に見られる |

| ○ | ゴマ | ☆★★★★ | 個人的に最も採りやすいイメージ |

| ○ | トノサマ | ☆★★★★ | 伊豆にこれが流れてきたらシーズンの始まり |

| ○ | ミスジ | ☆★★★★ | サンゴ礁ではいちばん多く見られる |

| ○ | スミツキトノサマ | ☆★★★★ | 最初はウミヅキと間違えていた |

| ○ | アケボノ | ☆★★★★ | 波打ち際に近いごく浅所にも多い |

| ○ | チョウハン | ☆☆★★★ | 死滅回遊魚採集家にとっては嬉しい |

| ○ | ヤリカタギ(yg) | ☆☆★★★ | サンゴ礁に多い。成魚は厳しい。 |

| ○ | アミ | ☆☆★★★ | 魚覚えたての頃は、アミメとよく間違えた |

| ○ | セグロ | ☆☆★★★ | 初めて採ったチョウチョウウオなので馴染み深い |

| △ | シラコ | ☆☆★★★ | 見た目地味なので採ろうとしたことがない |

| ○ | フエヤッコ | ☆☆★★★ | 慣れれば深場でのファイトが楽しい |

| ○ | カガミ | ☆☆★★★ | 沖縄では良く見られるが、高知ではレア |

| △ | ウミヅキ | ☆☆*★★ | 未だ身内でも成魚は採集実績無し |

| △ | イッテン | ☆☆*★★ | 動きがスダレと似ていて嫌い |

| △ | ニセフウライ | ☆☆*★★ | 小さい個体を未だ見たことがない |

| △ | ミカド | ☆☆☆★★ | 数は少なくないはずだが見たことがない |

| × | ハナグロ(yg) | ☆☆☆★★ | 小笠原諸島でいいサイズに出会うも敗北 |

| × | ツキ | ☆☆☆★★ | ナミチョウに似すぎて探す気ゼロ |

| △ | スダレ | ☆☆☆*★ | moon氏が石垣島で採取。とにかく逃げる隠れない |

| ○ | シチセン | ☆☆☆*★ | 慶良間では3個体見たが八重山以外ではレア |

| × | ヤスジ | ☆☆☆*★ | あるポイントでは沢山いるとの噂だが未だ目撃なし |

| × | アミメ | ☆☆☆☆★ | 採集家としては是非とも出会いたい |

| × | テング | ☆☆☆☆★ | 数が出ているらしいが、未だ目撃無し |

| × | オオフエヤッコ | ☆☆☆☆★ | フエと似た紛らわしいチョウ |

| × | カスミ | ☆☆☆☆* | この属のチョウは採集がほぼ無理 |

| △ | タキゲンロクダイ | ☆☆☆☆* | takosuke氏が高知県で採取。採集種としてはレア |

| × | レモン | ☆☆☆☆* | 間違いなくレア種 |

| × | ゲンロクダイ | ☆☆☆☆☆ | 大瀬崎には10m付近にいるらしい |

| × | ヒメフウライ | ☆☆☆☆☆ | 日本では稀種、ニセフウライに似て分からない |

| × | クラカケ | ☆☆☆☆☆ | アケボノに似た、パンダみたいなやつ。レア |

| × | シテン | ☆☆☆☆☆ | 小笠原では見られるそうだが、沖縄では激レア |

| × | ハシナガ | ☆☆☆☆☆ | 自然分布しているとしたら、八重山以南だが… |

| × | オウギ | ☆☆☆☆☆ | 生息域は広いがどの海域でも激レア |

| × | ハクテンカタギ | ☆☆☆☆☆ | 小笠原で運が良ければ… |

| × | コクテンカタギ | ☆☆☆☆☆ | 水深が深いので無理 |

| × | ベニオ | ☆☆☆☆☆ | アミメですら見ないのにこいつときたら幻 |

| △ | ユウゼン | ☆☆☆☆☆ | 小笠原でしか採集できない。takosuke氏採取 |

個人的ヤッコ格付け

○東上が採集済み

△身内に採集者有り

×未だ身内での採集者ゼロ

| △ | サザナミyg | ☆☆★★★ | |

| △ | キンチャクyg | ☆☆★★★ | |

| △ | ナメラ | ☆☆*★★ | |

| ○ | アブラ | ☆☆*★★ | |

| ○ | シテン | ☆☆*★★ | |

| △ | キンチャク成魚 | ☆☆*★★ | |

| △ | チャイロ | ☆☆☆★★ | |

| △ | アカハラ | ☆☆☆★★ | |

| ○ | ソメワケ | ☆☆☆★★ | |

| △ | ヘラルド | ☆☆☆★★ | |

| △ | ルリ | ☆☆☆★★ | |

| △ | チリメン | ☆☆?★★ | |

| △ | タテジマ | ☆☆☆*★ | |

| × | ウズマキ | ☆☆☆☆★ | |

| △ | サザナミ成魚 | ☆☆☆☆☆ | |

| △ | タテキン成魚 | ☆☆☆☆☆ | |

| △ | ニシキ | ☆☆☆☆☆ | |

| × | レンテン | ☆☆☆☆☆ |

SNS×うみのおさかな

Contents

Category

Recent Posts

(06/14)

(01/29)

(11/29)

(11/13)

(09/18)

(08/23)

(01/18)

(09/02)

(08/17)

(08/14)

Profile

Archive

Links

1.023world

海洋の仕組み・細菌や微生物から学ぶマリンアクアリウムと、関連する自作器具の制作方法の公開、ヤドカリ検定・ヤドカリ図鑑のヤドカリパーク、その他関連リンクも満載。

近畿大学水族環境学研究室

東上の母校である近畿大学農学部の研究室です。海水養殖における白点病の原因であるC.irritansについて研究をしています。白点病に関する記事の参考文献とさせていただきました。

Chatan`s Blog

韓国で海水魚採集をされているChatanさんのブログです。日本で採集される魚種の紹介の記事で、当サイトの写真を採用していただきました。外国にも海水魚採集の文化があるとは驚きです。

【金魚の飼い方】初心者向け飼育方法と金魚の種類をご紹介

金魚の飼育方法と、種類について解説をしているサイトです。淡水魚飼育は金魚に始まりますが、金魚に終わるとも言います。淡水魚飼育の基礎を学んでみては。

About Link

当ブログはリンクフリーです。相互リンクをご希望のサイト様は、コメント欄またはmb86hh65ml☆gmail.comにご連絡ください(スパム対策のため@を☆に変えてあります)。たくさんのリンクお待ちしております。

Comments

[10/01 ヤドカリ三郎]

[04/18 uzumaki]

[07/28 rad]

[07/18 NONAME]

[05/09 bob]

[03/27 takosuke]

[11/02 川前 よしゆき]

[04/06 MF]

[12/16 らんぱぱ]

[09/14 なみほ]