テングカワハギの飼育

和名 テングカワハギ

英名 Orange spotted filefish

学名 oxymonacanthus longirostris

フグ目カワハギ科テングカワハギ属

全長 10cm

分布/和歌山・琉球列島・紅海を除くインド・太平洋

サンゴ礁域に生息。礁池内など浅所に見られる。サンゴの枝間をペアで泳いでいる。

特徴

青地にオレンジ色の斑点が縦に並ぶ派手な模様のカワハギの仲間。小型種で全長は10cm程である。

体は側扁しており、吻は円筒形で細長い。

サンゴのポリプ専食で、ミドリイシが減少すると急激に数が減ってしまう。

オスの腹ビレには白い斑点があるので、それの有無で雌雄を見分けることができる。

特に小さい個体では斑点が明瞭でない場合があるので判別が難しい。

上がメス下がオス

飼育について

サンゴ水槽での飼育サンゴのポリプを専食としている本種は、SPS・LPS水槽での飼育はできません。

特にミドリイシやコモンサンゴ、ハナヤサイサンゴはもろに食害を受けます。

大型のすばらしいリーフタンクを持っている方の中には飼育されている方も

いらっしゃいますが、基本的にハードコーラル水槽での飼育は不可です。

ソフトコーラルは食べないのでソフトコーラル水槽ならば収容可能です。

他の魚との混泳

性格はおとなしく、動きも遅いほうなので臆病な魚との混泳に向いています。

気性が荒い魚や、泳ぎが活発な魚との混泳はあまり向いていません。

餌を食べるのが遅いので、泳ぎが活発な魚と混泳させると痩せてしまいやすいです。

同種・同属との混泳

基本的に単独か、複数のメス、またはペアでの飼育となります。

オス同士を混泳させた場合ケンカをする場合があります。

同属間では問題はなさそうです。

餌について

サンゴのポリプを専食としているので餌付けに難があります。

昔からアクアリウムに関係の深い魚で、ショップでも入手できますが

状態が良い個体を選ばないと餌付きにくい印象です。

近年では入荷時の状態が良い個体もあり、いきなり人工餌に餌付く個体もいるそうです。

見た通り口が小さいので、小さな餌しか食べることができません。

最初は生き餌ブラインシュリンプから始め冷凍ブラインシュリンプ(ベビー)に慣らし、

徐々に人工餌に慣らしていくのですが、食べない個体は徹底的に人工餌を食べない

と思われるので、冷凍ブラインシュリンプ(ベビー)を給餌することになります。

テングカワハギは痩せやすいので

もし、ベビーシュリンプしか食べない個体の場合、長期飼育は難しいです。

また、生餌を給餌すると水槽の水が汚れ水質が悪化するので、

強力なプロテインスキマーが必要になってきます。

もし、人工餌に餌付けば強い魚なので長期飼育を狙えます。

粒餌ならば、メガバイトのSサイズが食べることのできる限界のようです。

写真はメガバイトSのレッドを食べている個体です。

この個体は人工餌を食べていたのですが、ある日突然原因不明で☆になってしまいました。

飼育環境・総評

| 性格 | ☆☆☆☆★ | 良い(臆病な一面がある) |

| 耐病性 | ☆☆*★★ | やや白点にかかりやすい |

| 対水質悪化 | ☆☆*★★ | 普通 |

| 餌付き(人工餌) | ☆*★★★ | 個体差が大きい |

熱帯域に生息する魚なので、水温が低くなり過ぎないよう注意してください。

適温は23~27℃くらいでしょうか。

水流が強いと流されてしまうくらい泳ぎはゆっくりなので水流は弱めに設定します。

濾過のストレーナには必ずスポンジをつけて下さい。

寝るときに、ストレーナに吸われ続けると体力消耗により死亡する場合があります。

同様の理由で水流ポンプの使用は昼間のみにとどめたほうが良いです。

寝ているときに背びれをつっぱって地形に身をまかせるので、

ライブロックなど引っ掛かりの良い休む場所があると良いです。

やや白点病にかかりやすいので注意してください。

採集

| 採集難易度 | ☆☆★★★ |

| レア度 | ☆☆☆★★ |

| 輸送に対する強さ | ☆★★★★ |

これはあくまで個人的な見解です。

日本に生息する海水魚については採集についても触れておきましょう。

採集についてですが、生息域が和歌山と琉球列島となっています。

和歌山では見たことがありませんが、沖縄では普通に見ることができます。

しかし、浅瀬のすばらしいサンゴ礁が減少しているので、

今年3月の沖縄本島採集では1ペアしか見ることができませんでした。

という意味でレア度は3とさせてもらいました。

そのうちの1匹を採集しましたが、採集難易度は低いです。

「見つけたら採れる」とでも言っておきましょう。

泳ぎが遅いので、人間がフィンをつけて泳げば普通に追いつける逃げ足です。

ただし、サンゴの間に入られるのでやや難しい部分があります。

もちろん魚を採るときは素潜りでないと違法です。

漁具に関しては、都道府県ごとに使用できるものや条件が決まっています。

また国立公園の海域公園に指定されているエリアでは

国が指定している魚種の採集は禁止です。

また、漁港など危険な場所では潜ってはいけません。

ルールやマナーを守って楽しく採集をしましょう。

輸送についてですが、沖縄からヤマト運輸の航空便で送りましたが、

酸素パッキンで3重にし、気圧の変化を考慮して緩めでパッキンした結果、

死着はしませんでしたが、だいぶ弱った状態で到着しました。

某通販から注文した際も、弱っていたので輸送に関しては弱いと判断しました。

採集に関して、詳しくは以下のリンクを見てください。

環境省自然環境局HP 国立公園 http://www.env.go.jp/park/index.html

各国立公園の海域公園区域を知りたい場合は、知りたい国立公園をクリックし、

右上メニューの公園紹介をクリックすると、

区域図というリンクがあるのでそちらを見てください。

また同ページに各海域公園内で採集が制限される魚種についてリストがあります。

漁具については以下のリンクから各都道府県の漁業協同組合のHPをご覧ください。

水産庁HP 遊漁の部屋 http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/index.html

更新再開

お久しぶりです。しばらく更新が滞っていましたが、更新を再開します。

現在の飼育状況は、30Hi水槽の中身をそのまま新しく立ち上げた60Hi水槽に移し、

ソフトコーラルとLPSを中心としたレイアウトの水槽にしてみたという感じです。

空いた30Hi水槽は水槽のテーマを考え中です。

小型ハゼ+ソフトコーラル+オオバナサンゴ水槽なんてどうでしょうか。

60cm水槽はLeDioが3つついていますが、正直明るすぎます。

リーフブルー+リーフホワイト+リーフパープルの組み合わせです。

アーチは東大阪のアクアリウムプロショップ

アクアテイラーズのオリジナル商品です。

30Hiの照明は、Grassy Solareのreefです。照射角が狭いので、

このサイズの水槽が丁度いいです。

手前の水槽ではフレームエンゼルが薬浴中でしたがあえなく☆になりました。

魚は1年前から飼っているノコギリヨウジ1匹のみで、

現在は無給餌でキープしています。

照明をつけている間はライブロックの陰に隠れて出てこないので、

撮影は困難です。(写真は1年前のもの)

照明を消すと、泳ぎはじめ水槽面のコペや浮遊しているプランクトンを食べます。

うちのヨウジはなぜかヨコエビを食べません。

しかし、時々1cmくらいのイサザアミを与えるとバクバク食べるので、

ある程度大きな餌でも食べることができるようです。

今度はヨウジウオ飼育のノウハウを生かし

タツノオトシゴのストックに挑戦したいと思います。

ちなみにオイランヨウジの飼育は冬場の気温の低さで

ブラインシュリンプが湧かないというトラブルにより失敗しました。

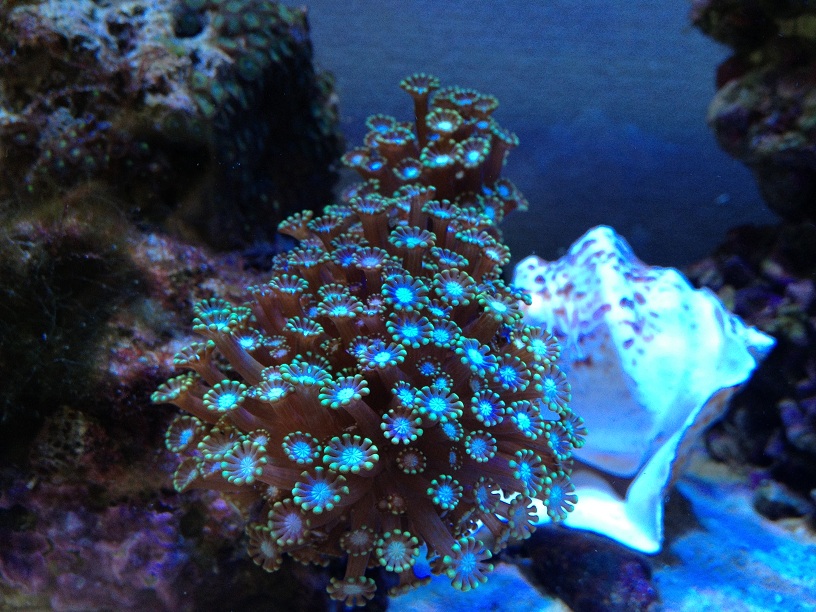

エダアワサンゴです。

現在好調に飼育できているようですが、長期飼育が難しい種類です。

私の飼育環境では、色が茶色になりがちです。

やはり外部濾過のシステムでは限界があります。

水流は軽くポリプがなびく程度がベストです。

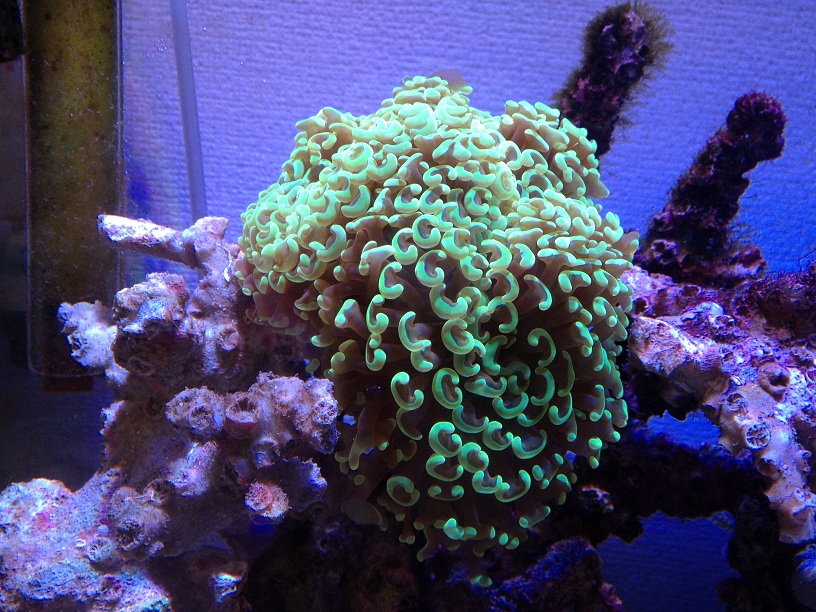

こちらはナガレハナサンゴ。定番のサンゴですが、

飼育難易度は高め。

強い刺胞毒を持つので他のサンゴと接触しないよう注意する必要があります。

ある程度離していても、スイーパーポリプを伸ばし他のサンゴを攻撃します。

ハナサンゴ・コエダナガレハナサンゴ等の同属間の接触は問題ありません。

最近ライブロックにもやっとしたヒゲゴケが大量に生えてきたので、

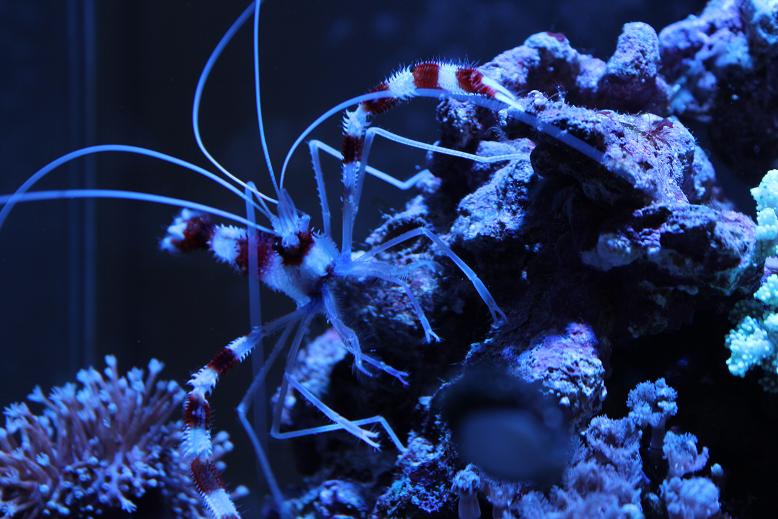

アシナガモエビ↑とフシウデサンゴモエビを投入しました。

しかし、コケが堅かったのかあまり食べてくれません。

結局手でむしり取ってはまた生えの繰り返しです。

スカンクシュリンプもお目見えしました。

水槽エビだらけです。

現在の飼育状況は、30Hi水槽の中身をそのまま新しく立ち上げた60Hi水槽に移し、

ソフトコーラルとLPSを中心としたレイアウトの水槽にしてみたという感じです。

空いた30Hi水槽は水槽のテーマを考え中です。

小型ハゼ+ソフトコーラル+オオバナサンゴ水槽なんてどうでしょうか。

60cm水槽はLeDioが3つついていますが、正直明るすぎます。

リーフブルー+リーフホワイト+リーフパープルの組み合わせです。

アーチは東大阪のアクアリウムプロショップ

アクアテイラーズのオリジナル商品です。

30Hiの照明は、Grassy Solareのreefです。照射角が狭いので、

このサイズの水槽が丁度いいです。

手前の水槽ではフレームエンゼルが薬浴中でしたがあえなく☆になりました。

魚は1年前から飼っているノコギリヨウジ1匹のみで、

現在は無給餌でキープしています。

照明をつけている間はライブロックの陰に隠れて出てこないので、

撮影は困難です。(写真は1年前のもの)

照明を消すと、泳ぎはじめ水槽面のコペや浮遊しているプランクトンを食べます。

うちのヨウジはなぜかヨコエビを食べません。

しかし、時々1cmくらいのイサザアミを与えるとバクバク食べるので、

ある程度大きな餌でも食べることができるようです。

今度はヨウジウオ飼育のノウハウを生かし

タツノオトシゴのストックに挑戦したいと思います。

ちなみにオイランヨウジの飼育は冬場の気温の低さで

ブラインシュリンプが湧かないというトラブルにより失敗しました。

エダアワサンゴです。

現在好調に飼育できているようですが、長期飼育が難しい種類です。

私の飼育環境では、色が茶色になりがちです。

やはり外部濾過のシステムでは限界があります。

水流は軽くポリプがなびく程度がベストです。

こちらはナガレハナサンゴ。定番のサンゴですが、

飼育難易度は高め。

強い刺胞毒を持つので他のサンゴと接触しないよう注意する必要があります。

ある程度離していても、スイーパーポリプを伸ばし他のサンゴを攻撃します。

ハナサンゴ・コエダナガレハナサンゴ等の同属間の接触は問題ありません。

最近ライブロックにもやっとしたヒゲゴケが大量に生えてきたので、

アシナガモエビ↑とフシウデサンゴモエビを投入しました。

しかし、コケが堅かったのかあまり食べてくれません。

結局手でむしり取ってはまた生えの繰り返しです。

スカンクシュリンプもお目見えしました。

水槽エビだらけです。

2012年下半期海水魚飼育まとめ2

まとめ1http://laytrack.blog.shinobi.jp/Entry/60/の続きです。

60cm水槽はリセットになりましたが、

30cm水槽も限界を感じたので、

今までの水槽をトリートメントタンクに格下げし

30ハイタイプ水槽に置き換えることにしました。

同時に水槽台も購入し、インテリア性が高まりました。

ライトはヴォルクスジャパン製グラッシーレディオRS122です。

アーチは純正のレディオアーチを使用しています。

そして、以前から飼いたいと思っていたテングカワハギを水槽へ投入。

テングカワハギの飼育は食性の関係で餌付けの面で難しいです。

ブラインシュリンプから馴らそうと思ったのですが、なかなか餌付いてくれませんでした。

2匹購入したのですが、最終的に2匹とも冷凍ブラインまで餌付きました。

上がメス下がオスのペアです。

腹の黒い部分に白い斑点があるかないかで雌雄の判断がつきます。

斑点があるほうがオスです。

オスは飼育2週間目で体表に傷がつき内出血のような症状が出たので薬浴し治癒しました。

おそらく軽度のビブリオ病だと思われます。

初期段階で発見して対処すれば治療できることもあるようです。

せっかく病気を治したのですが、

テングカワハギは寝るときに地形に身を任せる習性があるので

ろ過の吸い込み口のストレーナで寝ることが多く、

ある朝見たら☆になっていました。

おそらく体力を消耗したのだと思いますが、詳しい原因は不明です。

しかも、2匹とも同じ原因で落としてしまいました。

テングカワハギの飼育については後々飼育各論の特集を組みたいと思います。

餌付けには成功しているので、また機会があれば飼育に挑戦します。

採餌シーンの動画です。

次に現在進行形で挑戦しているのが、ソフトコーラル飼育です。

ウミキノコ・ツツウミヅタ・カワラフサトサカ・マメスナギンチャクを飼育しています。

その他にも

色とりどりのケヤリ

タイトル写真のオイランヨウジを追加しました。

餌はノコギリヨウジと同じく生き餌ブラインシュリンプです。

他には、水槽が小さいのでおやつ程度に自然発生するコペボーダ等を食べています。

餌付ける際は最初はイサザアミから馴らすと、

水槽内の環境で餌を食べてくれるようになることが多いようです。

こちらはツツウミヅタ。ポリプが開くと満開の花のようにきれいに咲きます。

オトヒメエビもなかなかの存在感を放っています。

しかし、ヨウジウオの尾鰭をチョッキンする事故が多発したので、隔離槽行きとなりました。

ノコギリとオイランの共演。

細長い魚がゆっくりと泳いでいるのはなかなか可愛いですよ。

60cm水槽はリセットになりましたが、

30cm水槽も限界を感じたので、

今までの水槽をトリートメントタンクに格下げし

30ハイタイプ水槽に置き換えることにしました。

同時に水槽台も購入し、インテリア性が高まりました。

ライトはヴォルクスジャパン製グラッシーレディオRS122です。

アーチは純正のレディオアーチを使用しています。

そして、以前から飼いたいと思っていたテングカワハギを水槽へ投入。

テングカワハギの飼育は食性の関係で餌付けの面で難しいです。

ブラインシュリンプから馴らそうと思ったのですが、なかなか餌付いてくれませんでした。

2匹購入したのですが、最終的に2匹とも冷凍ブラインまで餌付きました。

上がメス下がオスのペアです。

腹の黒い部分に白い斑点があるかないかで雌雄の判断がつきます。

斑点があるほうがオスです。

オスは飼育2週間目で体表に傷がつき内出血のような症状が出たので薬浴し治癒しました。

おそらく軽度のビブリオ病だと思われます。

初期段階で発見して対処すれば治療できることもあるようです。

せっかく病気を治したのですが、

テングカワハギは寝るときに地形に身を任せる習性があるので

ろ過の吸い込み口のストレーナで寝ることが多く、

ある朝見たら☆になっていました。

おそらく体力を消耗したのだと思いますが、詳しい原因は不明です。

しかも、2匹とも同じ原因で落としてしまいました。

テングカワハギの飼育については後々飼育各論の特集を組みたいと思います。

餌付けには成功しているので、また機会があれば飼育に挑戦します。

採餌シーンの動画です。

次に現在進行形で挑戦しているのが、ソフトコーラル飼育です。

ウミキノコ・ツツウミヅタ・カワラフサトサカ・マメスナギンチャクを飼育しています。

その他にも

色とりどりのケヤリ

タイトル写真のオイランヨウジを追加しました。

餌はノコギリヨウジと同じく生き餌ブラインシュリンプです。

他には、水槽が小さいのでおやつ程度に自然発生するコペボーダ等を食べています。

餌付ける際は最初はイサザアミから馴らすと、

水槽内の環境で餌を食べてくれるようになることが多いようです。

こちらはツツウミヅタ。ポリプが開くと満開の花のようにきれいに咲きます。

オトヒメエビもなかなかの存在感を放っています。

しかし、ヨウジウオの尾鰭をチョッキンする事故が多発したので、隔離槽行きとなりました。

ノコギリとオイランの共演。

細長い魚がゆっくりと泳いでいるのはなかなか可愛いですよ。

2012年下半期海水魚飼育まとめ1

前回の更新から大分期間が空いてしまいました。その間に大幅に状況が変わったので、一気に更新していきます。

カクレクマノミをもう一匹譲り受けたので、30cm水槽に入れました。

30cm水槽に魚4匹は明らかにキャパオーバーなのですが、この時はいけるだろうと思っていました。

水槽が小さいせいなのかカクレを2匹にしたところ、ケンカを始めました。

ケンカはすぐに終わり、強者と弱者の序列が決まります。

強いほうの個体は弱いほうの個体を追い立てるのですが、この時弱いほうの個体は服従のポーズを取ります。

服従のポーズは相手に背側を向けて横泳ぎをする姿勢を取る感じです。

カクレを入れて数日経つと、水槽が汚れてきました。

ヨウジウオにブラインシュリンプを給餌しているので水が汚れやすく、さらに過密飼育が拍車をかけ、富栄養化によりコケが繁殖しています。

この時、底砂が最悪の状態になっていることにはまだ気づいていませんでした。

さらに数日経つと、カクレに白点が出始めました。

この時私は連続換水により水槽内の白点虫の数を減らそうと考え、連続で換水を行いました。

連続換水を行うと水槽内のバクテリアが減少し、生物ろ過のバランスが崩れがちになります。

この際、バクテリアの添加を行えば、バクテリアの減少を抑えることができたのですが、バクテリアは買わない主義だったので、何も対策を行いませんでした。

過密飼育状態でバクテリアが減少すると、生物濾過が全く追いつかなくなり一気に水槽崩壊に持っていかれます。

一気に水質が悪化し、サンゴイソギンチャクは弱り、カクレクマノミは2匹とも重度の白点にかかり、ノコギリヨウジの♀は白点+エサを食べなくなりました。

カクレクマノミは2匹とも薬浴を行いましたが、1匹は薬浴中に落ちてしまいました。

ノコギリヨウジの♀は餌を食べなくなった結果弱りこちらも☆に。

サンゴイソギンチャクは死んだ時に水槽内の生体が全滅する恐れがあったので見切って水槽から取り出し泣く泣く廃棄しました。

最も過密だった時は

カクレクマノミ×2

ノコギリヨウジ×2

サンゴイソギンチャク

ハナビラダカラ

ペパーミントシュリンプ

を飼育し30cm用の外掛け濾過で回していたので、明らかに無謀だったと思います。

当然水槽はリセット。同時に60cm水槽も飼育がぐだり、白点が蔓延っていたので、クマノミとキリンミノは海に返しに行きました。

タナバタウオはクマノミに追いやられ水面に顔を出すようになり、目が腐って死んでしまいました。

リセットというわけで、もう一度水を作らなければならなくなりました。

そこで、パイロットフィッシュに丁度いい魚を譲り受けたので、水作りを頑張ってもらうことにしました。

ナベカです。黄色と黒の模様が美しいハゼの仲間で、タイドプールにいる強い魚です。

こちらはクツワハゼ。大きくなると20cmくらいになり、釣りの対象魚にもされています。

水槽をリセットする時に砂から小さなテッポウエビが出てきました。

小さいながら中々大きなパチッという音を鳴らします。

まとめ2に続きます。

カクレクマノミをもう一匹譲り受けたので、30cm水槽に入れました。

30cm水槽に魚4匹は明らかにキャパオーバーなのですが、この時はいけるだろうと思っていました。

水槽が小さいせいなのかカクレを2匹にしたところ、ケンカを始めました。

ケンカはすぐに終わり、強者と弱者の序列が決まります。

強いほうの個体は弱いほうの個体を追い立てるのですが、この時弱いほうの個体は服従のポーズを取ります。

服従のポーズは相手に背側を向けて横泳ぎをする姿勢を取る感じです。

カクレを入れて数日経つと、水槽が汚れてきました。

ヨウジウオにブラインシュリンプを給餌しているので水が汚れやすく、さらに過密飼育が拍車をかけ、富栄養化によりコケが繁殖しています。

この時、底砂が最悪の状態になっていることにはまだ気づいていませんでした。

さらに数日経つと、カクレに白点が出始めました。

この時私は連続換水により水槽内の白点虫の数を減らそうと考え、連続で換水を行いました。

連続換水を行うと水槽内のバクテリアが減少し、生物ろ過のバランスが崩れがちになります。

この際、バクテリアの添加を行えば、バクテリアの減少を抑えることができたのですが、バクテリアは買わない主義だったので、何も対策を行いませんでした。

過密飼育状態でバクテリアが減少すると、生物濾過が全く追いつかなくなり一気に水槽崩壊に持っていかれます。

一気に水質が悪化し、サンゴイソギンチャクは弱り、カクレクマノミは2匹とも重度の白点にかかり、ノコギリヨウジの♀は白点+エサを食べなくなりました。

カクレクマノミは2匹とも薬浴を行いましたが、1匹は薬浴中に落ちてしまいました。

ノコギリヨウジの♀は餌を食べなくなった結果弱りこちらも☆に。

サンゴイソギンチャクは死んだ時に水槽内の生体が全滅する恐れがあったので見切って水槽から取り出し泣く泣く廃棄しました。

最も過密だった時は

カクレクマノミ×2

ノコギリヨウジ×2

サンゴイソギンチャク

ハナビラダカラ

ペパーミントシュリンプ

を飼育し30cm用の外掛け濾過で回していたので、明らかに無謀だったと思います。

当然水槽はリセット。同時に60cm水槽も飼育がぐだり、白点が蔓延っていたので、クマノミとキリンミノは海に返しに行きました。

タナバタウオはクマノミに追いやられ水面に顔を出すようになり、目が腐って死んでしまいました。

リセットというわけで、もう一度水を作らなければならなくなりました。

そこで、パイロットフィッシュに丁度いい魚を譲り受けたので、水作りを頑張ってもらうことにしました。

ナベカです。黄色と黒の模様が美しいハゼの仲間で、タイドプールにいる強い魚です。

こちらはクツワハゼ。大きくなると20cmくらいになり、釣りの対象魚にもされています。

水槽をリセットする時に砂から小さなテッポウエビが出てきました。

小さいながら中々大きなパチッという音を鳴らします。

まとめ2に続きます。

乙姫様の衣替え

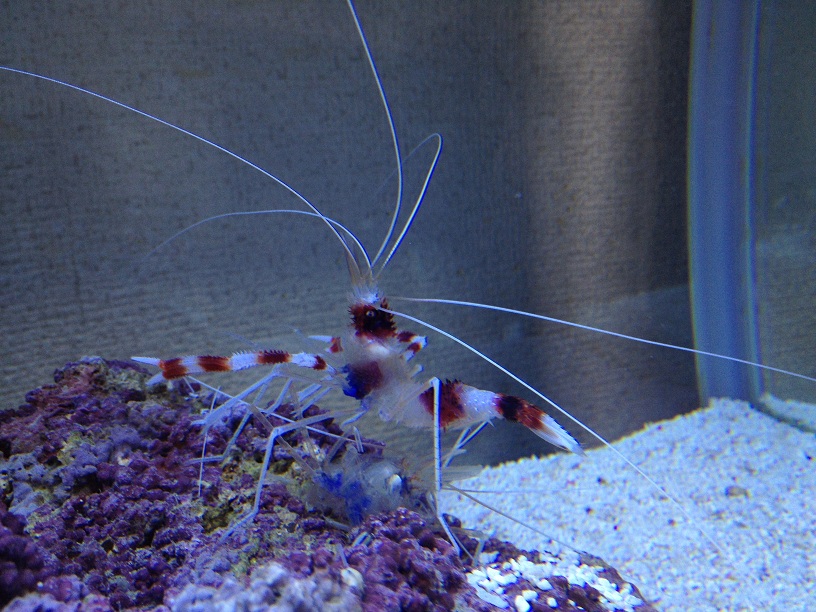

前回オトヒメエビを追加しましたが、肝心の手が取れていました。

脱皮すれば元に戻るということでしたが、確かに脱皮で再生しました。

脱皮した皮膚は綺麗に触角まで残っています。

脱皮前は何もなかった場所から手が再生するので、不思議な感じです。

手が再生して、さらに大きくなったように見えます。

オトヒメは色が床屋のクルクル回っているポールに似ているので、

英名でバーバーポールシュリンプと呼ばれています。

一方、30cm水槽ではついにカクレクマノミがサンゴイソギンチャクに入りました。

ブリード個体のカクレとサンゴイソギンチャクは共生しなさそうですが、

意外とすんなり入っていました。

ライブロックからまたしても変なのが出てきました。

ヒトデは見栄えは悪いですが、害はなくむしろ利点があるのでそのままにしておきました。

家の冷凍庫はもはや海水魚飼育専用のものになっている気がしますw

脱皮すれば元に戻るということでしたが、確かに脱皮で再生しました。

脱皮した皮膚は綺麗に触角まで残っています。

脱皮前は何もなかった場所から手が再生するので、不思議な感じです。

手が再生して、さらに大きくなったように見えます。

オトヒメは色が床屋のクルクル回っているポールに似ているので、

英名でバーバーポールシュリンプと呼ばれています。

一方、30cm水槽ではついにカクレクマノミがサンゴイソギンチャクに入りました。

ブリード個体のカクレとサンゴイソギンチャクは共生しなさそうですが、

意外とすんなり入っていました。

ライブロックからまたしても変なのが出てきました。

ヒトデは見栄えは悪いですが、害はなくむしろ利点があるのでそのままにしておきました。

家の冷凍庫はもはや海水魚飼育専用のものになっている気がしますw

SNS×うみのおさかな

Contents

Category

Recent Posts

(06/14)

(01/29)

(11/29)

(11/13)

(09/18)

(08/23)

(01/18)

(09/02)

(08/17)

(08/14)

Profile

Archive

Links

1.023world

海洋の仕組み・細菌や微生物から学ぶマリンアクアリウムと、関連する自作器具の制作方法の公開、ヤドカリ検定・ヤドカリ図鑑のヤドカリパーク、その他関連リンクも満載。

近畿大学水族環境学研究室

東上の母校である近畿大学農学部の研究室です。海水養殖における白点病の原因であるC.irritansについて研究をしています。白点病に関する記事の参考文献とさせていただきました。

Chatan`s Blog

韓国で海水魚採集をされているChatanさんのブログです。日本で採集される魚種の紹介の記事で、当サイトの写真を採用していただきました。外国にも海水魚採集の文化があるとは驚きです。

【金魚の飼い方】初心者向け飼育方法と金魚の種類をご紹介

金魚の飼育方法と、種類について解説をしているサイトです。淡水魚飼育は金魚に始まりますが、金魚に終わるとも言います。淡水魚飼育の基礎を学んでみては。

About Link

当ブログはリンクフリーです。相互リンクをご希望のサイト様は、コメント欄またはmb86hh65ml☆gmail.comにご連絡ください(スパム対策のため@を☆に変えてあります)。たくさんのリンクお待ちしております。

Comments

[10/01 ヤドカリ三郎]

[04/18 uzumaki]

[07/28 rad]

[07/18 NONAME]

[05/09 bob]

[03/27 takosuke]

[11/02 川前 よしゆき]

[04/06 MF]

[12/16 らんぱぱ]

[09/14 なみほ]