キンハナのオス(オカマ?)

前回紹介できなかったキンギョハナダイのオスが

前に出てきてくれるようになったので写真付きで紹介します。

キンギョハナダイは、雌性先熟雌雄同体の海水魚で、

産まれた時はメスですが、成長するとオスになります。

ハーレムを形成するので、水槽内ではオス1匹に対し、メス複数が理想的です。

写真の個体は、まだオスになりたてなのか、

背鰭第3棘が糸状に伸びているものの、

まだメスらしさを残しているようにみえます。

こちらはメス。赤系の光に照らされると、非常に赤色が映えます。

サンゴ水槽にはハナダイが似合いますね。

30hi水槽に使っていたグラッシーソラーレを60水槽に移動しました。

ソラーレのほうがレディオをメインに使った時よりも

サンゴの見え方が綺麗に感じました。

向かって右側はLeDio073のパープルを使用しています。

水槽背面についているのはプリズムスキマーです。

音が非常にうるさいので、かなり耳障りですが

コンパクトスキマーに比べれば、効果は歴然です。

30hiの時代からいるライブロックにくっついていた

赤色の巻貝が成長して3mmから1cmになりました。

立派なコケ取り貝に成長してほしいものです。

タコアシは色落ちが心配ですが、今のところは大丈夫そうです。

そろそろ、あたらしいサンゴを入れたいところですが、

慢性的な資金不足なので、厳しいところです。

冬は採集がオフシーズンなので少しはお金に余裕ができるといいですが。

カミソリウオの飼育

和名 カミソリウオ

学名 Solenostomus cyanopterus

トゲウオ目カミソリウオ科カミソリウオ属

全長 15cm

分布 南日本の太平洋岸・伊豆諸島・琉球列島・インド・西太平洋

沿岸浅所の岩礁域やサンゴ礁の付近の海藻床や砂底に生息。

特徴

かつてはフウライウオ、ノコギリフウライウオと別種とされていたが

近年の分類学の再検討により同一種であることが分かった。

頭部をやや下に向け、漂うように泳ぐ姿は海藻そのものである。

カミソリウオ科の魚は雌に育児嚢がついており、受精卵を保護する。

色彩変異に富み、赤、透明、緑、茶、黄色等が存在する。

肉食性で小型の甲殻類を捕食する。

飼育について

サンゴ水槽での飼育 サンゴ水槽での飼育が可能です。

ただし、後述しますがヨコエビを食べる個体は少ないため

自然発生するヨコエビを食べさせることができる

サンゴ水槽での飼育の恩恵は受けられないかもしれません。

他の魚との混泳

ゆらゆらとゆっくり泳ぐ魚ですので、活発な魚との混泳には向いていません。

タツノオトシゴやヨウジウオの仲間と混泳させることをお勧めします。

同種・同属間の混泳

この写真はペアを形成したカミソリウオが単独でいる

別のカミソリウオに攻撃を仕掛けようとしている様子です。

この写真からいえることは、水槽内でペアを形成した個体がいる場合、

同種の魚の混泳には注意すべきということです。

近縁のホソフウライウオを混泳させた場合でも同じ現象が

起こる可能性があります。

※ホソフウライウオ Solenostomus leptosoma

カミソリウオに似るが尾鰭がV字に切れ込んでいるように見え

体は透明で皮弁がついているものが多く、細長い口を持つのが特徴。

両者の判別は見た目では難しい。

餌について

カミソリウオは小型の甲殻類を食べます。

今回4個体を飼育する機会があったのですが、

食べた餌と個体サイズを表にまとめました。

| No. | 性別・個体サイズ・備考 | 食べた餌 |

| 1 | 雄とみられる個体 7cm | 活イサザアミ |

| 2 | 雌とみられる個体 5cm 水質急変で死亡 | 活イサザアミ |

| 3 | 雌とみられる個体 6cm | 活イサザアミ 冷凍イサザアミ |

| 4 | 雌とみられる個体 6cm 餓死 | 活イサザアミ |

4個体中1個体が冷凍イサザアミまで餌付きました。

No.2の5cmの個体は冷凍イサザアミを試す前に死亡しているため

小さな個体ほど、冷凍餌に餌付きやすい傾向があるかどうかは

分かりませんでした。

他にも、Sサイズのヨコエビ。活ブラインシュリンプを試しましたが、

全ての個体において、どちらにも興味を示しませんでした。

No.4の6cmの個体は活イサザアミのストックを切らしたため

冷凍イサザアミに餌付かず餓死という結果になりました。

以上から分かるように、

全ての個体が活イサザアミを食べたため、カミソリウオには

活イサザを餌として与えればほぼ確実にキープが可能と考えられます。

冷凍餌には餌付かない個体も多いと考えられます。

活イサザアミの調達は難しく、高価であるためカミソリウオの

飼育は餌の面で難しいということが分かります。

ヨコエビはおそらくほとんどの個体が食べないと予測されます。

サンゴ水槽での無給餌飼育は出来ない見方が強いです。

活ブラインシュリンプを給餌する飼育も出来ないと思われます。

飼育環境・総評

| 性格 | ☆☆☆☆★ | 良い |

| 耐病性 | ☆☆*★★ | 白点病に注意 |

| 対水質悪化 | ☆☆★★★ | 水質の急変に弱い |

| 餌付き(人工餌) | ★★★★★ | 活餌フィーダー |

カミソリウオは、水質の急変に弱く水替え時には注意が必要です。

大量換水を行う際はゆっくりと行って下さい。

性格は良いですが、混泳させていたハナタツにちょっかいをだすことがありました。

同じ水槽に小さなエビを入れていくと、

カミソリウオが食べてしまうことがあります。

ヨウジウオやタツノオトシゴは病気には強いですが、

カミソリウオは白点がつきやすいようです。

採集

| 採集難易度 | ★★★★★ |

| レア度 | ☆☆☆☆★ |

| 輸送に対する強さ | ☆*★★★ |

分布域は主に南日本の太平洋岸と琉球列島ですので、

その地域の沿岸の浅海域であれば採集できます。

砂底の海藻片に擬態していることが多く、

なかなか見つけるのは難しいかもしれません。

ほとんどは茶色の個体で、たまに透明や緑の個体がいます。

赤色の個体は珍しく、高価で取引されます。

輸送の際は気泡の誤嚥を防ぐため、慎重に行って下さい。

2013年は当たり年だったのか、私の周りでは6個体採集されています。

再び採集魚飼育はじめました

私は某大学の海水魚採集・飼育・展示を行うクラブに所属していたのですが、

そのクラブ活動の一環で私も魚を採集しに行っていたので、

その魚を譲り受けて再び採集魚飼育を始めてみました。

ソメワケヤッコ

Centropyge bicolor

このソメワケヤッコは購入個体ではありません。

れっきとした天然ハンドコート個体のソメワケです。

記念すべき私が初めて採集したケントロヤッコです(アブラ・ナメラ除く)。

追い詰めるとおびえた顔でこっちを見てくるのがケントロらしい仕草。

ソメワケヤッコというと餌付けに難がありますが、

ウチの個体は他の魚が粒エサを食べているのを見て難なく餌付きました。

キンギョハナダイ

Pseudanthias squamipinnis

お馴染みの採集魚、キンハナです。今回♂の個体も譲り受けましたが、

なかなか臆病なため写真に写ってくれませんでした。

雌雄全て私の友人・後輩らの採集個体です。

水槽に慣れれば餌付きよく何でも食べます。

セナキルリスズメダイ

Chrysiptera starcki

文献にはサンゴ礁域の水深25~52mに生息とありますが、

実際には10m付近で採集できるポイントが存在します。

このセナキも友人らの採集個体です。

スズメダイですので、気性が荒く混泳は難しいです。

ウチの水槽では同じく気性の荒いソメワケと混泳させバランスを保っています。

今シーズンも残りわずかですが、更なるレア魚を求め、素潜り採集をしていきます。

次の目標はケントロピーゲならばルリヤッコ

中・大型ヤッコならウズマキ・ニシキ

チョウならば、私の格付けで☆4つ以上

ハナダイならばカシワハナダイでしょうか。

どれも運要素が強いですが、運も実力のうちといいますよね。

いつかレンテンヤッコを採る日を夢見て修行あるのみです。

そのクラブ活動の一環で私も魚を採集しに行っていたので、

その魚を譲り受けて再び採集魚飼育を始めてみました。

ソメワケヤッコ

Centropyge bicolor

このソメワケヤッコは購入個体ではありません。

れっきとした天然ハンドコート個体のソメワケです。

記念すべき私が初めて採集したケントロヤッコです(アブラ・ナメラ除く)。

追い詰めるとおびえた顔でこっちを見てくるのがケントロらしい仕草。

ソメワケヤッコというと餌付けに難がありますが、

ウチの個体は他の魚が粒エサを食べているのを見て難なく餌付きました。

キンギョハナダイ

Pseudanthias squamipinnis

お馴染みの採集魚、キンハナです。今回♂の個体も譲り受けましたが、

なかなか臆病なため写真に写ってくれませんでした。

雌雄全て私の友人・後輩らの採集個体です。

水槽に慣れれば餌付きよく何でも食べます。

セナキルリスズメダイ

Chrysiptera starcki

文献にはサンゴ礁域の水深25~52mに生息とありますが、

実際には10m付近で採集できるポイントが存在します。

このセナキも友人らの採集個体です。

スズメダイですので、気性が荒く混泳は難しいです。

ウチの水槽では同じく気性の荒いソメワケと混泳させバランスを保っています。

今シーズンも残りわずかですが、更なるレア魚を求め、素潜り採集をしていきます。

次の目標はケントロピーゲならばルリヤッコ

中・大型ヤッコならウズマキ・ニシキ

チョウならば、私の格付けで☆4つ以上

ハナダイならばカシワハナダイでしょうか。

どれも運要素が強いですが、運も実力のうちといいますよね。

いつかレンテンヤッコを採る日を夢見て修行あるのみです。

海水魚採集 in沖縄 2013年 8月

今年2回目の沖縄へ海水魚採集に行きました。

前回は3月ということもあり水温が低かったですが、

今回は夏なので丁度良い水温でした。

ただし、アウトリーフの深場は水が冷たく、ウエットスーツが必須です。

今回は死滅回遊魚ベストシーズンに向けた

チョウチョウウオ採集の練習が目的でした。

フエヤッコダイ

採集難易度 ☆☆☆☆★4 6m以深の場所に多いため中級者以上向き

レア度 ☆☆*★★2.5 沖縄ではよく見られる。和歌山辺りではややレア

今回の遠征では3匹をキャッチ。

3月の沖縄遠征では礁内にいた1匹しか採れなかったのですが、

今回はアウトリーフの深場で勝負して捕まえました。

それにしても、綺麗なフエヤッコってなかなかいないですね。

採集した個体は全て鰭や体表にデキモノが付いていました。

それと、このサイズばかりなので持って帰るには大きすぎます。

シチセンチョウチョウウオ

採集難易度 ☆☆*★★2.5 見つけた個体を一発で仕留めるかどうかが勝負

レア度 ☆☆☆☆*4.5 日本では数が少ないのでレア

個人的にレアチョウといえるもので採れたのはこいつだけでした。

リーフの外縁部付近で採集しました。

シチセンはこの採集した個体しか見かけませんでしたし、

今まで素潜りでは見たことがなかったので、

一瞬、どうせゴマチョウだろと思ってしまいました。

スダレやイッテンも見かけたのですが、

逃げる逃げる、同行した和歌山でチョウを乱獲するboilar氏も

太刀打ちできなかったようです。

後ろに写っているカガミやミゾレは沖縄では数多くいます。

ハナグロチョウは大きな個体しか見つけられませんでした。

今回潜ったポイントは、ヤッコの種類が多くありませんでした。

見かけたのはサザナミ・ヘラルドコガネ・シテン・ナメラ・ニシキの5種だけでした。

私はヤッコを採るのが苦手なので、サザナミヤッコですら採れません。

いつも網にかかった後に逃げられています。

やはりヤッコは穴に隠れるので、

追い出すための水中での活動時間が長くないと厳しいようです。

ニシキヤッコを採ったことのある方いるんでしょうか?

彼らは勝負させてくれません。すぐ穴に入って行方不明になります。

ハタタテハゼに今回初めて挑戦したのですが、

網目が大きすぎて抜けてしまいました。

そこで金魚網に持ち替えてトライしたのですが、

今度は網が浅すぎて捕まえた後に普通に出て行かれてしまいました。

ハタタテハゼには専用の装備が必要なのでしょうか。

採集成果(キャッチ・リリース含む)

ミゾレチョウチョウウオ、ゴマチョウチョウウオ、フウライチョウチョウウオ、

アミチョウチョウウオ、トゲチョウチョウウオ、チョウハン、スミツキトノサマダイ

ヤリカタギ、ミスジチョウチョウウオ、カガミチョウチョウウオ

フエヤッコダイ、シチセンチョウチョウウオ、ツノダシ、カンランハギ

テングカワハギ、カクレクマノミyg(ブラックオセラリス)、ハマクマノミyg

カンモンハタ、シマハギ、ヒレグロコショウダイygその他雑魚

全然いい魚採れてません。載せるのも恥ずかしい魚ばかりです。

ただ、天然物のブラックオセラリスは持って帰りたかったのですが、

カンモンハタに食われていなくなってました。残念

同行したM氏はニセゴイシウツボの幼魚と思われる魚や、

サザナミヤッコ幼魚を採っていました。

ヤッコ採られた時点で私的に負けですね。

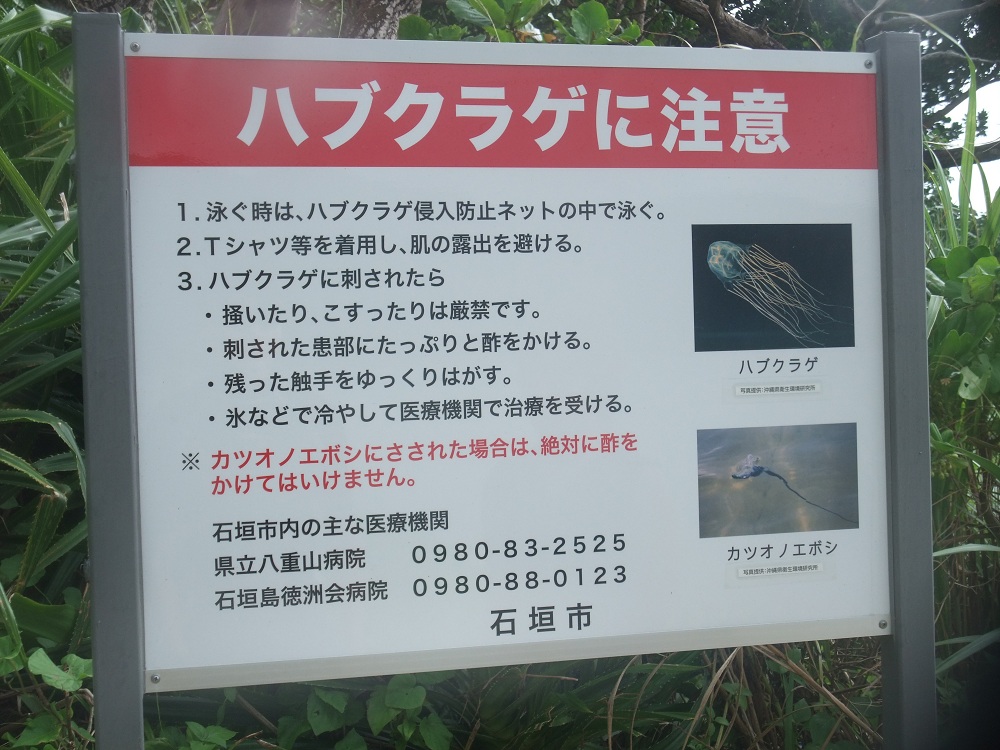

ハブクラゲに注意

沖縄での海水魚採集において注意しなくてはならないのが危険生物です。

石垣島のハブクラゲ注意喚起の看板

中でもハブクラゲやカツオノエボシには注意が必要です。

なぜこんなことを言うのかというと、

私今回の採集でハブクラゲに刺されたからです。

刺されるとすごく痛いので、当然採集は続行困難になりますし、

まず病院に行かなくてはいけません。

沖縄の海は暑いから

ウェットスーツはいらないとお考えのそこの貴方、

考えを改めてください。

おまけ

夜の川でオオウナギ採りに挑戦し、見事1mオーバーの太いオオウナギをゲット。

重さも5kg以上あったと思います。

ちなみにオオウナギ、味のほうはイマイチらしいです。

前回は3月ということもあり水温が低かったですが、

今回は夏なので丁度良い水温でした。

ただし、アウトリーフの深場は水が冷たく、ウエットスーツが必須です。

今回は死滅回遊魚ベストシーズンに向けた

チョウチョウウオ採集の練習が目的でした。

フエヤッコダイ

採集難易度 ☆☆☆☆★4 6m以深の場所に多いため中級者以上向き

レア度 ☆☆*★★2.5 沖縄ではよく見られる。和歌山辺りではややレア

今回の遠征では3匹をキャッチ。

3月の沖縄遠征では礁内にいた1匹しか採れなかったのですが、

今回はアウトリーフの深場で勝負して捕まえました。

それにしても、綺麗なフエヤッコってなかなかいないですね。

採集した個体は全て鰭や体表にデキモノが付いていました。

それと、このサイズばかりなので持って帰るには大きすぎます。

シチセンチョウチョウウオ

採集難易度 ☆☆*★★2.5 見つけた個体を一発で仕留めるかどうかが勝負

レア度 ☆☆☆☆*4.5 日本では数が少ないのでレア

個人的にレアチョウといえるもので採れたのはこいつだけでした。

リーフの外縁部付近で採集しました。

シチセンはこの採集した個体しか見かけませんでしたし、

今まで素潜りでは見たことがなかったので、

一瞬、どうせゴマチョウだろと思ってしまいました。

スダレやイッテンも見かけたのですが、

逃げる逃げる、同行した和歌山でチョウを乱獲するboilar氏も

太刀打ちできなかったようです。

後ろに写っているカガミやミゾレは沖縄では数多くいます。

ハナグロチョウは大きな個体しか見つけられませんでした。

今回潜ったポイントは、ヤッコの種類が多くありませんでした。

見かけたのはサザナミ・ヘラルドコガネ・シテン・ナメラ・ニシキの5種だけでした。

私はヤッコを採るのが苦手なので、サザナミヤッコですら採れません。

いつも網にかかった後に逃げられています。

やはりヤッコは穴に隠れるので、

追い出すための水中での活動時間が長くないと厳しいようです。

ニシキヤッコを採ったことのある方いるんでしょうか?

彼らは勝負させてくれません。すぐ穴に入って行方不明になります。

ハタタテハゼに今回初めて挑戦したのですが、

網目が大きすぎて抜けてしまいました。

そこで金魚網に持ち替えてトライしたのですが、

今度は網が浅すぎて捕まえた後に普通に出て行かれてしまいました。

ハタタテハゼには専用の装備が必要なのでしょうか。

採集成果(キャッチ・リリース含む)

ミゾレチョウチョウウオ、ゴマチョウチョウウオ、フウライチョウチョウウオ、

アミチョウチョウウオ、トゲチョウチョウウオ、チョウハン、スミツキトノサマダイ

ヤリカタギ、ミスジチョウチョウウオ、カガミチョウチョウウオ

フエヤッコダイ、シチセンチョウチョウウオ、ツノダシ、カンランハギ

テングカワハギ、カクレクマノミyg(ブラックオセラリス)、ハマクマノミyg

カンモンハタ、シマハギ、ヒレグロコショウダイygその他雑魚

全然いい魚採れてません。載せるのも恥ずかしい魚ばかりです。

ただ、天然物のブラックオセラリスは持って帰りたかったのですが、

カンモンハタに食われていなくなってました。残念

同行したM氏はニセゴイシウツボの幼魚と思われる魚や、

サザナミヤッコ幼魚を採っていました。

ヤッコ採られた時点で私的に負けですね。

ハブクラゲに注意

沖縄での海水魚採集において注意しなくてはならないのが危険生物です。

石垣島のハブクラゲ注意喚起の看板

中でもハブクラゲやカツオノエボシには注意が必要です。

なぜこんなことを言うのかというと、

私今回の採集でハブクラゲに刺されたからです。

刺されるとすごく痛いので、当然採集は続行困難になりますし、

まず病院に行かなくてはいけません。

沖縄の海は暑いから

ウェットスーツはいらないとお考えのそこの貴方、

考えを改めてください。

おまけ

夜の川でオオウナギ採りに挑戦し、見事1mオーバーの太いオオウナギをゲット。

重さも5kg以上あったと思います。

ちなみにオオウナギ、味のほうはイマイチらしいです。

素潜り海水魚採集のいろいろ【法規編】

バックナンバー素潜り海水魚採集のいろいろ【装備編】

前回は素潜り採集の装備についての記事を書きました。

今回は素潜り採集のルールとマナーについての記事です。

素潜り採集は合法?

私が素潜りで採集をしていると、一般人の方に

「魚を採ったら違法だ」とか

「ここは魚を採ったらいけないんだ」と

と言われることがあります。

では、本当に魚を採ってはいけないのでしょうか。

ちなみに私が潜っていた場所は、海水浴場でも漁港でもない、

一般的な磯の少し沖に出たところで、

周りに船が通るような危険な場所ではありません。

また、後述する国立公園内の海域公園区域でもありません。

はたして素潜り採集は違法なのでしょうか?

水産庁の公式な見解を見てみましょう。

水産庁HP「遊漁の部屋」で遊漁のルールを知ることができます。

都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)

のページを参照すると、たも網を使った漁法は遊漁の範疇であるとされています。

たも網の定義は以下のようになります。

という記述があります。

私が使っている網はこの定義に当てはまりますので使用している漁具については問題ありません。

また、同ページに「潜水器を使い、水産動植物を採捕することはできません」と

記述があります。潜水器とはスクーバなどの水中で呼吸する機能を有した

ものなので、足ヒレや、シュノーケルは潜水器ではありません。

あくまで素潜りなので、水中で呼吸はできませんからね。

つまり、私のしている素潜りの採集はたも網を使った

遊漁と定義されます。遊漁ということは釣りと同じなので、

魚を採るな!と言っている人は

釣り人に対しても魚を釣るな!と言っているのでしょうね笑

ただし、都道府県ごとに使用できる漁具は決まっていますので、

採集先の都道府県ごとの遊漁・海面利用のマナーをきちんと確認してください。

ヤス(モリ)を使った遊漁は都道府県によっては禁止または制限があります。

遊漁でも、魚以外の第一種共同漁業権の対象になる貝藻類等は採ってはいけません。

詳しくは海のルールとマナー教本をご覧ください。

魚を採ってはいけない場所

前項では、遊漁のルールに従えば魚を採捕してもよいと言いました。

しかし、魚を採ってはいけない場所が日本には存在します。

それは、国立公園の海域公園区域に指定されているエリアです。

国立公園は国が指定し、その保護、管理を行う自然公園のことで、

日本の国立公園は、自然公園法に基づき、日本を代表する自然の風景地を保護し、利用の促進を図る目的で、環境大臣が指定する自然公園のひとつである。国定公園が都道府県に管理を委託されるのに対し、国立公園は国(環境省)が自ら管理する。(wikipediaより引用)

とされています。

日本には30もの国立公園があり、海域が国立公園の区域になっている場所も多いです。

国立公園には保護区分があり、そのうち我々素潜り採集家に関係あるのが

「海域公園地区」と「普通地域」です。

海域公園とは、何かというと以下の通りです。

海域公園は国立公園または国定公園内の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に設けられた地区のこと。自然公園法によって指定、管理される。従来の名称は海中公園であったが、2010年4月の改正自然公園法の施行により変更された。

簡単にいうと、海域公園内では、海中の景観を保護するために、

環境大臣が指定した熱帯魚、サンゴなどの捕獲、損傷、殺傷が禁止されています。

日本国内では造礁サンゴの仲間は法的に採集が禁止されていますので、

採る方はいないと思いますが…

よって、私たち採集家は海域公園区域がどの範囲なのか調べておく必要があります。

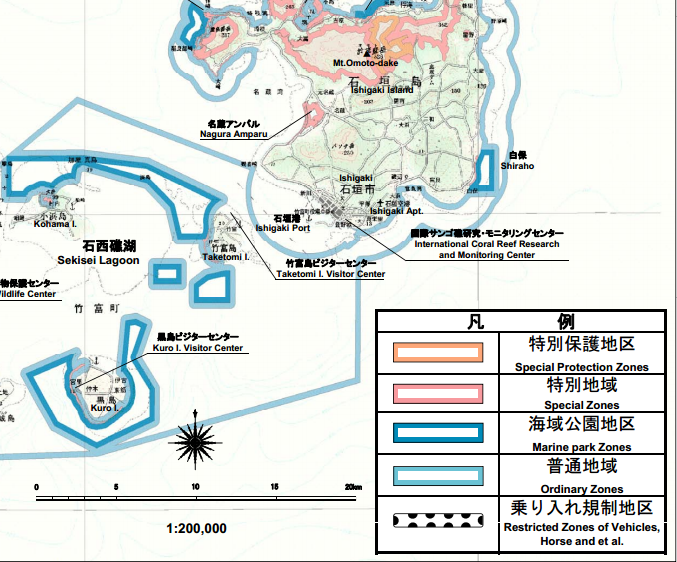

西表石垣国立公園を例に見てみましょう

環境省の国立公園のページから西表石垣国立公園をクリックし

紹介ページの右上の公園紹介をクリックします。

そのページに区域図のpdfファイルがあるのでクリックすると、

このように地図が表示されます。(一部切り取り)

濃い青の区域が海域公園区域なので、

このエリアでは指定された魚を採ってはいけません。

西表石垣国立公園で採ってはいけない魚のリストは下のリンクを参照してください。

海域公園地区内での捕獲や採取等に許可が必要な動植物

それ以外の地域は普通地域なので、魚を採っても違法ではありません。

最近、慶良間諸島が国立公園に指定されましたが、

慶良間諸島は沿岸全域が海域公園区域に指定されたため

事実上、慶良間諸島では魚の採集が不可能になりました。

また、下位の法規である都道府県や市町村の条例により

魚の採取自体が禁止された地域や海域が存在する場合があります。

伊豆のヒリゾ浜のように法律に基づかないローカルルールによって

魚の採取が禁止されている場合もありますので、注意してください。

潜ってはいけない場所

石垣島の例。ちなみにこの場所は海域公園なので、潜っても良いが採集はNG

遊泳禁止と書かれた看板をよく目にすると思いますが、

遊泳禁止の海で泳いだ場合、違法行為になるのでしょうか?

答えはNOと言えますが、以下に注意しなくてはなりません。

確かに、遊泳禁止区域での遊泳を禁止する法律はありません。

では、なぜ遊泳禁止と書かれた看板が立っていることが多いのか、

答えは危険だからです。

大抵、そのような海域では海底の地形によって潮の流れが速く、

離岸流のような危険な潮の流れが発生しやすかったり、

急に深くなっていたり、波が高かったりするため、

遊泳には不適切であるためです。

また、遊泳禁止の看板のないそのような場所で泳いで死人が出た時に、

なぜ遊泳禁止の看板を設置しなかったんだ!と訴えられたら

自治体は賠償金を払わなくてはならなくなるかもしれません。

だから、法的拘束力が無くても遊泳禁止の看板が設置されているのです。

遊泳禁止の場所で素潜り採集をするときは、自己責任でやれということです。

また、場所によっては立ち入り禁止の堤防や海岸があり、

そのような場所から海にエントリーした場合、

軽犯罪法第1条32項の

「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」

に該当し、処罰の対象になる場合があります。

また、一般的な常識として、漁港の中や

船が多く通る航路の近くでは危険なので泳いではいけません。

採集のマナー

法律を守ることは当たり前のことですが、

素潜り採集は合法な行為とはいえ、やはりマナーやモラルは守るべきです。

漁港内での遊泳、航路での遊泳はやめましょう。

魚は採りすぎてはいけません。飼いきれるぶんだけ持ち帰りましょう。

ある地域では珍しかったり数が少ない魚の種類もいます。

そういった魚はダイバーさん達にとって資源ですので、

場合によっては採るのを控えることも必要です。

地域によっては、魚の採集を禁止しているところもあります。

法的根拠は無くてもルールですので守りましょう。

魚を採る時にできるだけサンゴは破壊しないようにしましょう

当然、密漁となるような第一種共同漁業権の対象になる貝藻類等を

採ってはいけません。

まとめ

まず素潜りで魚を採ることは基本的には違法行為ではありません。

釣りと同じく遊漁の範囲内といえます。

採集する時の道具はたも網ならば問題ありません。

第一種共同漁業権の対象になる貝藻類

(ウニ・アワビ・サザエ・海藻等) は採ってはいけません。

遊漁の範囲内であれば魚を採ってもよいとしましたが、

魚を採ってはいけない場所が存在します。

それは日本各地にある国立公園の海域公園区域です。

国立公園に指定されている海には普通地域と海域公園区域があり、

海域公園区域では採ってはいけない

魚種が指定されているところがあります。

基本的には採集家がその地域で目的とするような魚種は全て指定されています。

もちろんサンゴは採ってはいけません。

遊泳禁止と書かれている看板が立っている海では、

泳いでも法律上は問題ありませんが、危険な理由が存在します。

どの海域にも言えることは自己責任で採集を行ってください。

それから常識的なマナーとして、 船が多く往来する場所や、

無許可で漁港内に潜ってはいけません。

魚は飼いきれるぶんだけ持ち帰りましょう。

当然個人で楽しむことが目的でないといけません。

魚を採る時はできるだけサンゴは壊さないようにしましょう。

最近は一部の心無い採集家のせいで、採集家に対する風当たりが強くなっています。

現役海水魚採集家の方はマナーアップを心がけましょう!

前回は素潜り採集の装備についての記事を書きました。

今回は素潜り採集のルールとマナーについての記事です。

素潜り採集は合法?

私が素潜りで採集をしていると、一般人の方に

「魚を採ったら違法だ」とか

「ここは魚を採ったらいけないんだ」と

と言われることがあります。

では、本当に魚を採ってはいけないのでしょうか。

ちなみに私が潜っていた場所は、海水浴場でも漁港でもない、

一般的な磯の少し沖に出たところで、

周りに船が通るような危険な場所ではありません。

また、後述する国立公園内の海域公園区域でもありません。

はたして素潜り採集は違法なのでしょうか?

水産庁の公式な見解を見てみましょう。

水産庁HP「遊漁の部屋」で遊漁のルールを知ることができます。

都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)

のページを参照すると、たも網を使った漁法は遊漁の範疇であるとされています。

たも網の定義は以下のようになります。

たも網

たも網やさで網は「すくい網」とも言われていますが、袋状の網地の口縁を木、竹及び金具等で、三角形、円形、楕円形、半円形等の様々な形状の枠に結び付け、水産動植物をすくい取る漁具をいいます。都道府県によっては火光等の照明や船舶等を使用し、これらの漁具により採捕する行為を禁止しているところがあります。

という記述があります。

私が使っている網はこの定義に当てはまりますので使用している漁具については問題ありません。

また、同ページに「潜水器を使い、水産動植物を採捕することはできません」と

記述があります。潜水器とはスクーバなどの水中で呼吸する機能を有した

ものなので、足ヒレや、シュノーケルは潜水器ではありません。

あくまで素潜りなので、水中で呼吸はできませんからね。

つまり、私のしている素潜りの採集はたも網を使った

遊漁と定義されます。遊漁ということは釣りと同じなので、

魚を採るな!と言っている人は

釣り人に対しても魚を釣るな!と言っているのでしょうね笑

ただし、都道府県ごとに使用できる漁具は決まっていますので、

採集先の都道府県ごとの遊漁・海面利用のマナーをきちんと確認してください。

ヤス(モリ)を使った遊漁は都道府県によっては禁止または制限があります。

遊漁でも、魚以外の第一種共同漁業権の対象になる貝藻類等は採ってはいけません。

詳しくは海のルールとマナー教本をご覧ください。

魚を採ってはいけない場所

前項では、遊漁のルールに従えば魚を採捕してもよいと言いました。

しかし、魚を採ってはいけない場所が日本には存在します。

それは、国立公園の海域公園区域に指定されているエリアです。

国立公園は国が指定し、その保護、管理を行う自然公園のことで、

日本の国立公園は、自然公園法に基づき、日本を代表する自然の風景地を保護し、利用の促進を図る目的で、環境大臣が指定する自然公園のひとつである。国定公園が都道府県に管理を委託されるのに対し、国立公園は国(環境省)が自ら管理する。(wikipediaより引用)

とされています。

日本には30もの国立公園があり、海域が国立公園の区域になっている場所も多いです。

国立公園には保護区分があり、そのうち我々素潜り採集家に関係あるのが

「海域公園地区」と「普通地域」です。

海域公園とは、何かというと以下の通りです。

海域公園は国立公園または国定公園内の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に設けられた地区のこと。自然公園法によって指定、管理される。従来の名称は海中公園であったが、2010年4月の改正自然公園法の施行により変更された。

海域公園は、国立公園または国定公園の海域の景観を維持することが目的であり、そのために指定された地域では開発に制約が掛かる。たとえば、以下の行動を行う際には環境大臣の許可を得なければならない。

工作物の新築、増改築

鉱物の採掘、土砂の採取

広告物等の表示

海面の埋め立て、干拓

海底の形状の変更

環境大臣が指定した熱帯魚、サンゴなどの捕獲、損傷、殺傷

物の繋留

関連施設からの汚水の排出

環境大臣が指定する区域、期間内における動力船の使用

(wikipediaより引用)簡単にいうと、海域公園内では、海中の景観を保護するために、

環境大臣が指定した熱帯魚、サンゴなどの捕獲、損傷、殺傷が禁止されています。

「環境大臣が指定した」とありますが、

我々採集家が目当てとする魚種はすべて指定されています。

我々採集家が目当てとする魚種はすべて指定されています。

日本国内では造礁サンゴの仲間は法的に採集が禁止されていますので、

採る方はいないと思いますが…

よって、私たち採集家は海域公園区域がどの範囲なのか調べておく必要があります。

西表石垣国立公園を例に見てみましょう

環境省の国立公園のページから西表石垣国立公園をクリックし

紹介ページの右上の公園紹介をクリックします。

そのページに区域図のpdfファイルがあるのでクリックすると、

このように地図が表示されます。(一部切り取り)

濃い青の区域が海域公園区域なので、

このエリアでは指定された魚を採ってはいけません。

西表石垣国立公園で採ってはいけない魚のリストは下のリンクを参照してください。

海域公園地区内での捕獲や採取等に許可が必要な動植物

それ以外の地域は普通地域なので、魚を採っても違法ではありません。

最近、慶良間諸島が国立公園に指定されましたが、

慶良間諸島は沿岸全域が海域公園区域に指定されたため

事実上、慶良間諸島では魚の採集が不可能になりました。

また、下位の法規である都道府県や市町村の条例により

魚の採取自体が禁止された地域や海域が存在する場合があります。

伊豆のヒリゾ浜のように法律に基づかないローカルルールによって

魚の採取が禁止されている場合もありますので、注意してください。

潜ってはいけない場所

石垣島の例。ちなみにこの場所は海域公園なので、潜っても良いが採集はNG

遊泳禁止と書かれた看板をよく目にすると思いますが、

遊泳禁止の海で泳いだ場合、違法行為になるのでしょうか?

答えはNOと言えますが、以下に注意しなくてはなりません。

確かに、遊泳禁止区域での遊泳を禁止する法律はありません。

では、なぜ遊泳禁止と書かれた看板が立っていることが多いのか、

答えは危険だからです。

大抵、そのような海域では海底の地形によって潮の流れが速く、

離岸流のような危険な潮の流れが発生しやすかったり、

急に深くなっていたり、波が高かったりするため、

遊泳には不適切であるためです。

また、遊泳禁止の看板のないそのような場所で泳いで死人が出た時に、

なぜ遊泳禁止の看板を設置しなかったんだ!と訴えられたら

自治体は賠償金を払わなくてはならなくなるかもしれません。

だから、法的拘束力が無くても遊泳禁止の看板が設置されているのです。

遊泳禁止の場所で素潜り採集をするときは、自己責任でやれということです。

また、場所によっては立ち入り禁止の堤防や海岸があり、

そのような場所から海にエントリーした場合、

軽犯罪法第1条32項の

「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」

に該当し、処罰の対象になる場合があります。

また、一般的な常識として、漁港の中や

船が多く通る航路の近くでは危険なので泳いではいけません。

採集のマナー

法律を守ることは当たり前のことですが、

素潜り採集は合法な行為とはいえ、やはりマナーやモラルは守るべきです。

漁港内での遊泳、航路での遊泳はやめましょう。

魚は採りすぎてはいけません。飼いきれるぶんだけ持ち帰りましょう。

ある地域では珍しかったり数が少ない魚の種類もいます。

そういった魚はダイバーさん達にとって資源ですので、

場合によっては採るのを控えることも必要です。

地域によっては、魚の採集を禁止しているところもあります。

法的根拠は無くてもルールですので守りましょう。

魚を採る時にできるだけサンゴは破壊しないようにしましょう

当然、密漁となるような第一種共同漁業権の対象になる貝藻類等を

採ってはいけません。

まとめ

まず素潜りで魚を採ることは基本的には違法行為ではありません。

釣りと同じく遊漁の範囲内といえます。

採集する時の道具はたも網ならば問題ありません。

第一種共同漁業権の対象になる貝藻類

(ウニ・アワビ・サザエ・海藻等) は採ってはいけません。

遊漁の範囲内であれば魚を採ってもよいとしましたが、

魚を採ってはいけない場所が存在します。

それは日本各地にある国立公園の海域公園区域です。

国立公園に指定されている海には普通地域と海域公園区域があり、

海域公園区域では採ってはいけない

魚種が指定されているところがあります。

基本的には採集家がその地域で目的とするような魚種は全て指定されています。

もちろんサンゴは採ってはいけません。

遊泳禁止と書かれている看板が立っている海では、

泳いでも法律上は問題ありませんが、危険な理由が存在します。

どの海域にも言えることは自己責任で採集を行ってください。

それから常識的なマナーとして、 船が多く往来する場所や、

無許可で漁港内に潜ってはいけません。

魚は飼いきれるぶんだけ持ち帰りましょう。

当然個人で楽しむことが目的でないといけません。

魚を採る時はできるだけサンゴは壊さないようにしましょう。

最近は一部の心無い採集家のせいで、採集家に対する風当たりが強くなっています。

現役海水魚採集家の方はマナーアップを心がけましょう!

SNS×うみのおさかな

Contents

Category

Recent Posts

(06/14)

(01/29)

(11/29)

(11/13)

(09/18)

(08/23)

(01/18)

(09/02)

(08/17)

(08/14)

Profile

Archive

Links

1.023world

海洋の仕組み・細菌や微生物から学ぶマリンアクアリウムと、関連する自作器具の制作方法の公開、ヤドカリ検定・ヤドカリ図鑑のヤドカリパーク、その他関連リンクも満載。

近畿大学水族環境学研究室

東上の母校である近畿大学農学部の研究室です。海水養殖における白点病の原因であるC.irritansについて研究をしています。白点病に関する記事の参考文献とさせていただきました。

Chatan`s Blog

韓国で海水魚採集をされているChatanさんのブログです。日本で採集される魚種の紹介の記事で、当サイトの写真を採用していただきました。外国にも海水魚採集の文化があるとは驚きです。

【金魚の飼い方】初心者向け飼育方法と金魚の種類をご紹介

金魚の飼育方法と、種類について解説をしているサイトです。淡水魚飼育は金魚に始まりますが、金魚に終わるとも言います。淡水魚飼育の基礎を学んでみては。

About Link

当ブログはリンクフリーです。相互リンクをご希望のサイト様は、コメント欄またはmb86hh65ml☆gmail.comにご連絡ください(スパム対策のため@を☆に変えてあります)。たくさんのリンクお待ちしております。

Comments

[10/01 ヤドカリ三郎]

[04/18 uzumaki]

[07/28 rad]

[07/18 NONAME]

[05/09 bob]

[03/27 takosuke]

[11/02 川前 よしゆき]

[04/06 MF]

[12/16 らんぱぱ]

[09/14 なみほ]