ヘアリーフロッグフィッシュとは何だ?

この記事で使用している写真は、本来公開を控えるべき写真のはずでしたが、多くの方に見ていただきたい、検討してもらいたいという東上の思いから、独断で公開させていただきました。

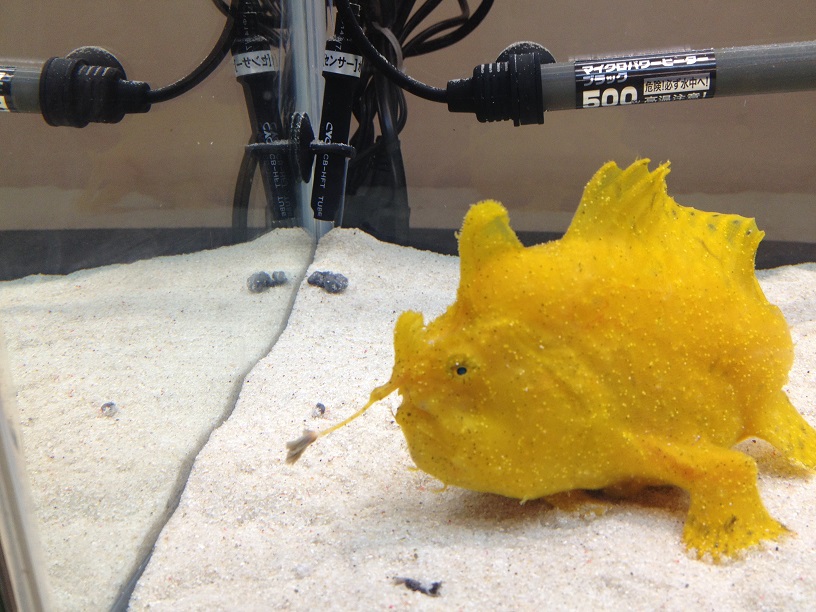

ヘアリーフロッグフィッシュ(カエルアンコウ)

Antennarius striatus

昨年、知人が採集したカエルアンコウの中に、

興味深いバリエーションの個体がいました。

カエルアンコウは色彩変異に富んだ魚ですが、この個体は

全身が糸状突起に覆われているカエルアンコウです。

このようなカエルアンコウを「ヘアリーフロッグフィッシュ」と呼ぶそうです。

インターネットで調べてみても、情報が錯乱していて

あまり詳しいことは分からなかったのですが、

・分類上はカエルアンコウ(Antennarius striatus)である

カエルアンコウ(Antennarius striatus)は吻状棘の根元は上顎より前方に張り出し、エスカの形状は細長い円筒状で2~7本に分岐する(出典:魚類検索第三版)とあるのでこのヘアリーフロッグフィッシュの形態的特徴は確かにカエルアンコウと一致しています。

・海外での観察例が多く、珍しい(インドネシアのレンベ海峡等)

水中写真家の福井淳氏のブログによると、全てレンベで撮影されています。ダイバーに人気の種でリクエストの多い魚だそうです。福井氏は、ヘアリーフロッグフィッシュは日本にはいないと記述していますが、上の写真のヘアリーフロッグフィッシュは高知県西岸で採取されたものです。また小笠原諸島での撮影例があります(出典:山渓ハンディ図鑑 日本の海水魚)。

・カエルアンコウとは別種とする人もいる

福井氏は日本では未記載種としていますが、形態はカエルアンコウです。擬態軟骨の多さから別種であるとする人もいるようですが、あくまでカエルアンコウの珍しいバリエーションとされています。DNAを調べれば分かることでしょう。東上的には大学院に進んで研究したいテーマです。

・糸状突起の一部はヒドロ虫である

共生ということでしょうか、非常に興味深いです

以上の情報から、日本でヘアリーフロッグフィッシュが報告された

数少ない例のように思えます。

現時点では、毛むくじゃらのカエルアンコウは

ヘアリーフロッグフィッシュと呼ばれ、

インドネシアのレンベでよく見られるバリエーションということです。

高知県で採取された写真の個体もあくまでカエルアンコウ(Antennarius striatus)

のバリエーションの一つであるということです。

また、糸状突起は周りの環境に合わせて変化する(ハナタツ等)ので、

飼育環境下では無くなってしまうかもしれません。

横から見るとあまりへアリーな感じがしません。

高知県西岸某所でも、ヘアリーの出現は稀だそうで、

昨年はヒゲハギやカエルアンコウモドキ等、

高知県西岸某所でもレアとされている種が

素潜りハンドコートされていることに驚きです。

カエルアンコウモドキ

Antennarius tuberosus

いわゆるデュパークレイティッドフロッグフィッシュ。イリシウム(釣竿)はあるがエスカ(疑似餌)がない。インド・太平洋と広範囲に生息するが、日本では観察例が少なく、間違いなくレア種。

エスカ(疑似餌)を振るカエルアンコウ(Antennarius striatus)。通常のカエルアンコウは糸状突起は見られない。何に対してエスカを振っているかは不明。和歌山県で同様の色のカエルアンコウが複数匹採取された。

イロカエルアンコウ

Antennarius pictus

昨年採取され、友人のchina氏の家で飼育されているイロカエルアンコウ。燃えるような赤色をした個体。ショップで高額で取引されそう。

カエルアンコウは種類を見分けるのが素人には難しく、同定が難しいです。

このカエルアンコウのエスカの形状はひとかたまりの羽毛状になっているように

見えますが、3本に分かれているようにも見えます。

カエルアンコウ好きのchina氏はボンボリカエルアンコウ(Antennarius hispidus)

と同定しました。ボンボリとノーマルカエルアンコウは近縁なので、

見分けるのが非常に難しいところです。

東上はカエルアンコウを採取するクチではないですが、(単に見つけられないだけ)

今年は何種類のカエルアンコウが採取されるのか、楽しみなところです。

ヘアリーフロッグフィッシュ(カエルアンコウ)

Antennarius striatus

昨年、知人が採集したカエルアンコウの中に、

興味深いバリエーションの個体がいました。

カエルアンコウは色彩変異に富んだ魚ですが、この個体は

全身が糸状突起に覆われているカエルアンコウです。

このようなカエルアンコウを「ヘアリーフロッグフィッシュ」と呼ぶそうです。

インターネットで調べてみても、情報が錯乱していて

あまり詳しいことは分からなかったのですが、

・分類上はカエルアンコウ(Antennarius striatus)である

カエルアンコウ(Antennarius striatus)は吻状棘の根元は上顎より前方に張り出し、エスカの形状は細長い円筒状で2~7本に分岐する(出典:魚類検索第三版)とあるのでこのヘアリーフロッグフィッシュの形態的特徴は確かにカエルアンコウと一致しています。

・海外での観察例が多く、珍しい(インドネシアのレンベ海峡等)

水中写真家の福井淳氏のブログによると、全てレンベで撮影されています。ダイバーに人気の種でリクエストの多い魚だそうです。福井氏は、ヘアリーフロッグフィッシュは日本にはいないと記述していますが、上の写真のヘアリーフロッグフィッシュは高知県西岸で採取されたものです。また小笠原諸島での撮影例があります(出典:山渓ハンディ図鑑 日本の海水魚)。

・カエルアンコウとは別種とする人もいる

福井氏は日本では未記載種としていますが、形態はカエルアンコウです。擬態軟骨の多さから別種であるとする人もいるようですが、あくまでカエルアンコウの珍しいバリエーションとされています。DNAを調べれば分かることでしょう。東上的には大学院に進んで研究したいテーマです。

・糸状突起の一部はヒドロ虫である

共生ということでしょうか、非常に興味深いです

以上の情報から、日本でヘアリーフロッグフィッシュが報告された

数少ない例のように思えます。

現時点では、毛むくじゃらのカエルアンコウは

ヘアリーフロッグフィッシュと呼ばれ、

インドネシアのレンベでよく見られるバリエーションということです。

高知県で採取された写真の個体もあくまでカエルアンコウ(Antennarius striatus)

のバリエーションの一つであるということです。

また、糸状突起は周りの環境に合わせて変化する(ハナタツ等)ので、

飼育環境下では無くなってしまうかもしれません。

横から見るとあまりへアリーな感じがしません。

高知県西岸某所でも、ヘアリーの出現は稀だそうで、

昨年はヒゲハギやカエルアンコウモドキ等、

高知県西岸某所でもレアとされている種が

素潜りハンドコートされていることに驚きです。

カエルアンコウモドキ

Antennarius tuberosus

いわゆるデュパークレイティッドフロッグフィッシュ。イリシウム(釣竿)はあるがエスカ(疑似餌)がない。インド・太平洋と広範囲に生息するが、日本では観察例が少なく、間違いなくレア種。

エスカ(疑似餌)を振るカエルアンコウ(Antennarius striatus)。通常のカエルアンコウは糸状突起は見られない。何に対してエスカを振っているかは不明。和歌山県で同様の色のカエルアンコウが複数匹採取された。

イロカエルアンコウ

Antennarius pictus

昨年採取され、友人のchina氏の家で飼育されているイロカエルアンコウ。燃えるような赤色をした個体。ショップで高額で取引されそう。

カエルアンコウは種類を見分けるのが素人には難しく、同定が難しいです。

このカエルアンコウのエスカの形状はひとかたまりの羽毛状になっているように

見えますが、3本に分かれているようにも見えます。

カエルアンコウ好きのchina氏はボンボリカエルアンコウ(Antennarius hispidus)

と同定しました。ボンボリとノーマルカエルアンコウは近縁なので、

見分けるのが非常に難しいところです。

東上はカエルアンコウを採取するクチではないですが、(単に見つけられないだけ)

今年は何種類のカエルアンコウが採取されるのか、楽しみなところです。

キャンプツーリング×海水魚採集における荷物の積載

バイクは荷物が載らない乗り物です。

ロングツーリングやキャンプツーリングをしている人々は

様々な工夫を凝らして荷物を積載しています。

しかし、キャンプツーリングに海水魚採集の要素を加えた

今回のツーリングではキャンプ道具のほかに、

海水魚採集の道具も積載しなくてはなりません。

ただでさえ荷物満載なのに、さらに積むためには大きなバッグが

必要不可欠になってきます。

キャンプツーリングをしている方々のなかに、ホームセンターで売られている

箱(通称ホムセン箱)をバイクの後部に縛り付けて積載している方もいますが、

東上はスポーツバイクにホムセン箱を載せるのは

見た目的にあまり好きではないので(カブとかベンリ―ならいい)

予算の面もありシートバッグ+サイドバッグ+タンクバッグを選択しました。

シートバッグ

キャンプツーリングライダー御用達のシートバッグといえば、

タナックス Motofizz キャンピングシートバッグ2です。

容量を拡張すると最大75リットル荷物を積載できます。

後部には、テントや銀マット等長物を取り付けられるベルトがついており

キャンプツーリングのため設計されたシートバッグといえます。

テント、網、銀マットを外積載しています。

中には一通りの潜り道具、寝袋が入っています。

シートバッグ+サイドバッグ

サイドバッグとシートバッグを実際に取り付けてみました。

購入したサイドバッグは、同じくタナックスの

マルチフィットサイドバッグLです。

商品の装着例にCB400sfに取り付けた画像があったので、

特に店頭でフィッティングはせずに購入しました。

サイドバッグは車種によってはマフラーに干渉したりするので、

購入時には一度フィッティングすることをお勧めします。

容量は通常時38リットル、拡張時56リットルで、

拡張時の写真

これでシートバッグと併せた最大容量は、131リットルになりました。

北海道にも余裕で行けそうな装備です。

シートバッグを拡張すると横にせりだしてアンバランスになりがちですが、

サイドバッグを装着したことで、シートバッグが支えられ、

見た目のバランスも良くなった気がします。

後ろから見ると、かなり幅があります。

すり抜けは、普段通りにはいかなそうです。

よくみるとリフレクターのせいで顔みたいになっています。(尾灯が鼻)

潜り用のウエイトは左右のサイドバッグに2kgずつ収納し、

マフラー側は熱くなるので、左側に採集魚のイカシを格納することにします。

右側のバランスを考慮し、残りのウエイト1kgは右側に格納しました。

走行テストをしてみましたが、やはり重いです。

サイドスタンドを外してバイクを直立させるときだけ大型バイク

に跨っているような重さを感じます。

発進時はクラッチ操作を丁寧にしないと普段よりエンストしやすそうです。

ハンドルを切った状態でエンストしたら、絶対立ちゴケします。

これだけ積んでいると一人でバイクを起こせる気がしません。

この前は無積載の状態で、上り坂の右折待ちからの発進でエンストし、

交差点のど真ん中で立ちゴケしそうになりましたが、

CBの足つきのよさが功を奏し、難を逃れました。

タンクバッグ

タンクバッグも同じくタナックス motofizz タンクバッグGTです。

別にタナックスの回し者ではありませんが、

容量を重視した結果、この製品にたどりつきました。

このように、小物を収納しておくのに便利なバッグです。

採集ツーリングという新しい境地を開くためには、

まだまだ随所の改良が必要そうです。

今回浮き彫りになった問題は、荷室の温度管理です。

採集魚を持ち帰る時に、バッグが黒いので荷室が熱くなり

水温が上昇してしまうといけないので、保冷剤を入れるなどして

対処する必要がありそうです。

積載量に関しては問題なさそうですが、疲れてきて体力がなくなると

バランスの悪さや重さが問題になってくるような気がします。

ロングツーリングやキャンプツーリングをしている人々は

様々な工夫を凝らして荷物を積載しています。

しかし、キャンプツーリングに海水魚採集の要素を加えた

今回のツーリングではキャンプ道具のほかに、

海水魚採集の道具も積載しなくてはなりません。

ただでさえ荷物満載なのに、さらに積むためには大きなバッグが

必要不可欠になってきます。

キャンプツーリングをしている方々のなかに、ホームセンターで売られている

箱(通称ホムセン箱)をバイクの後部に縛り付けて積載している方もいますが、

東上はスポーツバイクにホムセン箱を載せるのは

見た目的にあまり好きではないので(カブとかベンリ―ならいい)

予算の面もありシートバッグ+サイドバッグ+タンクバッグを選択しました。

シートバッグ

キャンプツーリングライダー御用達のシートバッグといえば、

タナックス Motofizz キャンピングシートバッグ2です。

容量を拡張すると最大75リットル荷物を積載できます。

後部には、テントや銀マット等長物を取り付けられるベルトがついており

キャンプツーリングのため設計されたシートバッグといえます。

テント、網、銀マットを外積載しています。

中には一通りの潜り道具、寝袋が入っています。

シートバッグ+サイドバッグ

サイドバッグとシートバッグを実際に取り付けてみました。

購入したサイドバッグは、同じくタナックスの

マルチフィットサイドバッグLです。

商品の装着例にCB400sfに取り付けた画像があったので、

特に店頭でフィッティングはせずに購入しました。

サイドバッグは車種によってはマフラーに干渉したりするので、

購入時には一度フィッティングすることをお勧めします。

容量は通常時38リットル、拡張時56リットルで、

拡張時の写真

これでシートバッグと併せた最大容量は、131リットルになりました。

北海道にも余裕で行けそうな装備です。

シートバッグを拡張すると横にせりだしてアンバランスになりがちですが、

サイドバッグを装着したことで、シートバッグが支えられ、

見た目のバランスも良くなった気がします。

後ろから見ると、かなり幅があります。

すり抜けは、普段通りにはいかなそうです。

よくみるとリフレクターのせいで顔みたいになっています。(尾灯が鼻)

潜り用のウエイトは左右のサイドバッグに2kgずつ収納し、

マフラー側は熱くなるので、左側に採集魚のイカシを格納することにします。

右側のバランスを考慮し、残りのウエイト1kgは右側に格納しました。

走行テストをしてみましたが、やはり重いです。

サイドスタンドを外してバイクを直立させるときだけ大型バイク

に跨っているような重さを感じます。

発進時はクラッチ操作を丁寧にしないと普段よりエンストしやすそうです。

ハンドルを切った状態でエンストしたら、絶対立ちゴケします。

これだけ積んでいると一人でバイクを起こせる気がしません。

この前は無積載の状態で、上り坂の右折待ちからの発進でエンストし、

交差点のど真ん中で立ちゴケしそうになりましたが、

CBの足つきのよさが功を奏し、難を逃れました。

タンクバッグ

タンクバッグも同じくタナックス motofizz タンクバッグGTです。

別にタナックスの回し者ではありませんが、

容量を重視した結果、この製品にたどりつきました。

このように、小物を収納しておくのに便利なバッグです。

採集ツーリングという新しい境地を開くためには、

まだまだ随所の改良が必要そうです。

今回浮き彫りになった問題は、荷室の温度管理です。

採集魚を持ち帰る時に、バッグが黒いので荷室が熱くなり

水温が上昇してしまうといけないので、保冷剤を入れるなどして

対処する必要がありそうです。

積載量に関しては問題なさそうですが、疲れてきて体力がなくなると

バランスの悪さや重さが問題になってくるような気がします。

CB400SBにETCを装着

東上は現在、中学校で教育実習をしている最中です。

徐々に生徒達とも打ち解け、大変ですが充実しているように感じられます。

しばらくは忙しい日が続きそうです。

さて、先日2りんかんでCB400SBにETCを取り付けてもらいました。

CB400SBの場合カウルにポケットがついているので十分便利でしたが

さらに快適に料金所を通過できます。

ETCの取り付けは申し込んでから別の日にやってもらうものだと

思い込んでいたのですが、即日作業可ということだったので待つことに。

まず初めに、車載器の機種を決めます。

東上は保管場所の関係でアンテナ分離型にすると決めていたので、

最安値のMITSUBA MSC-BE51にしました。

安いと言っても車載器とセットアップと工賃込みで35000円でした。

次に、搭載位置を店員と相談の上決定します。

CB400の場合、分離型は基本的に鍵のかかるシート下になります。

アンテナはメーター上部にしました。

バイクの個体によっては配線が通らない箇所が出てくるため

その場合は外を通す旨を了承し、バイクを預け近くのマクドナルドへ。

PIT作業は3時間かかると言われたのですが、

2時間半で作業終了の電話がかかってきました。

シート下の車載器はこのようになりました。

このCBはABS車なのでシート下がやや狭く、さらに積載性が悪くなりました。

ETCカードを出し入れする際は配線に余裕があるため引きだして使います。

車載器の固定方法はマジックテープです。

メーター周りの写真、水アカだらけで汚いですね。

アンテナと確認ランプはこの位置です。

カードを差し込んでいないときは点灯せず、

カードを入れると緑色のランプが点きます

ニュートラルランプが2つになった感じです。

ニュートラルに入っていると間違えてエンストするかもしれません。

帰りにに第二阪奈有料道路を走って来ましたが動作確認OKでした。

これでETC割引が使えるので行動範囲がさらに広がります。

高知辺りまでは余裕ですね(金銭的には)

秋の海水魚採集ツーリングに向けて着々と準備が進んでいます。

TANAX motofizz キャンピングシートバッグ2です。

容量可変式で通常時59L、拡張時は75L入ります。

59Lだとフィン以外の潜り用具は入ります。拡張すれば全部入ります。

積載した場合、やはり重心が高くなるので安定性が落ちます。

CB400SBは車体が割と小柄で大型バイクほど重くないので

風が強い日の高速道路はハンドルがブレブレで80km/h走行が限界でした。

伊勢湾岸道や鳴門大橋は気を付けないといけません。

バイクで海水魚採集に行くというのはあまり他の人がやらない新しい試みなので、

様々な問題が発生するでしょう。例えば

東上がメインの採集場所にする予定の高知県西岸の場合

往復1000km/h近い遠征なのでバイクがトラブルを起こすかもしれません。

解決策:事前にメンテナンスしてもらう

:JAFのロードサービスに加入

今回教育実習のために奈良から静岡まで400km弱走ってきたのですが

フロントからキーキー音が鳴るようになりました。

おそらくブレーキの引きずりかホイールベアリングでしょう。

走行距離がそろそろ30000km近いのでいろいろなところにガタがきています。

採集地に着いてからの貴重品の取扱いやバイクのキーをどうするかも問題です。

解決策:カギ付きの左側カウルポケットやシート下に保管

:メインキーはジップロックに入れてウエットスーツの中にいれる

財布や携帯はカウルポケットに収納すればいけそうです。

キーはHISSの関係で浸水不可なので、防水対策を施して

採集中も身につけておく必要があります。

採った魚は持ち帰ることができるのか

解決策:リアボックスの取り付けを検討中

:基本的には持ち帰らないので写真を撮ってそれでよし

リアボックスは見た目的にあまり装着したくないし、

シートバッグ+リアボックスだと後ろ重心すぎて操作に違和感が出そうです。

ブログにUPする写真を撮るだけにしようかと思っています。

何よりも、バイクで走行した後に海に潜るのは体力的にきつい面があります。

まずは近場の和歌山辺りで慣れてから高知にシフトしていく必要があるでしょう。

なによりもバイクと素潜りどちらも危険が伴う遊びなので

事故にあわないように気をつけなくてはいけません。

徐々に生徒達とも打ち解け、大変ですが充実しているように感じられます。

しばらくは忙しい日が続きそうです。

さて、先日2りんかんでCB400SBにETCを取り付けてもらいました。

CB400SBの場合カウルにポケットがついているので十分便利でしたが

さらに快適に料金所を通過できます。

ETCの取り付けは申し込んでから別の日にやってもらうものだと

思い込んでいたのですが、即日作業可ということだったので待つことに。

まず初めに、車載器の機種を決めます。

東上は保管場所の関係でアンテナ分離型にすると決めていたので、

最安値のMITSUBA MSC-BE51にしました。

安いと言っても車載器とセットアップと工賃込みで35000円でした。

次に、搭載位置を店員と相談の上決定します。

CB400の場合、分離型は基本的に鍵のかかるシート下になります。

アンテナはメーター上部にしました。

バイクの個体によっては配線が通らない箇所が出てくるため

その場合は外を通す旨を了承し、バイクを預け近くのマクドナルドへ。

PIT作業は3時間かかると言われたのですが、

2時間半で作業終了の電話がかかってきました。

シート下の車載器はこのようになりました。

このCBはABS車なのでシート下がやや狭く、さらに積載性が悪くなりました。

ETCカードを出し入れする際は配線に余裕があるため引きだして使います。

車載器の固定方法はマジックテープです。

メーター周りの写真、水アカだらけで汚いですね。

アンテナと確認ランプはこの位置です。

カードを差し込んでいないときは点灯せず、

カードを入れると緑色のランプが点きます

ニュートラルランプが2つになった感じです。

ニュートラルに入っていると間違えてエンストするかもしれません。

帰りにに第二阪奈有料道路を走って来ましたが動作確認OKでした。

これでETC割引が使えるので行動範囲がさらに広がります。

高知辺りまでは余裕ですね(金銭的には)

秋の海水魚採集ツーリングに向けて着々と準備が進んでいます。

TANAX motofizz キャンピングシートバッグ2です。

容量可変式で通常時59L、拡張時は75L入ります。

59Lだとフィン以外の潜り用具は入ります。拡張すれば全部入ります。

積載した場合、やはり重心が高くなるので安定性が落ちます。

CB400SBは車体が割と小柄で大型バイクほど重くないので

風が強い日の高速道路はハンドルがブレブレで80km/h走行が限界でした。

伊勢湾岸道や鳴門大橋は気を付けないといけません。

バイクで海水魚採集に行くというのはあまり他の人がやらない新しい試みなので、

様々な問題が発生するでしょう。例えば

東上がメインの採集場所にする予定の高知県西岸の場合

往復1000km/h近い遠征なのでバイクがトラブルを起こすかもしれません。

解決策:事前にメンテナンスしてもらう

:JAFのロードサービスに加入

今回教育実習のために奈良から静岡まで400km弱走ってきたのですが

フロントからキーキー音が鳴るようになりました。

おそらくブレーキの引きずりかホイールベアリングでしょう。

走行距離がそろそろ30000km近いのでいろいろなところにガタがきています。

採集地に着いてからの貴重品の取扱いやバイクのキーをどうするかも問題です。

解決策:カギ付きの左側カウルポケットやシート下に保管

:メインキーはジップロックに入れてウエットスーツの中にいれる

財布や携帯はカウルポケットに収納すればいけそうです。

キーはHISSの関係で浸水不可なので、防水対策を施して

採集中も身につけておく必要があります。

採った魚は持ち帰ることができるのか

解決策:リアボックスの取り付けを検討中

:基本的には持ち帰らないので写真を撮ってそれでよし

リアボックスは見た目的にあまり装着したくないし、

シートバッグ+リアボックスだと後ろ重心すぎて操作に違和感が出そうです。

ブログにUPする写真を撮るだけにしようかと思っています。

何よりも、バイクで走行した後に海に潜るのは体力的にきつい面があります。

まずは近場の和歌山辺りで慣れてから高知にシフトしていく必要があるでしょう。

なによりもバイクと素潜りどちらも危険が伴う遊びなので

事故にあわないように気をつけなくてはいけません。

マダラハナダイがやってきた

マダラハナダイ

Odontanthias borbonius

新しい生体を飼いたいという誘惑に負けて買ってしまいました。

アクアリウム界きっての高級魚、マダラハナダイです。

普通に買うと2諭吉ぐらいの値段ですが、ワケあり水圧障害個体の為

1諭吉でおつりが返ってくる価格で買いました。

水圧障害に関しては自分で治すつもりは今のところないので、

自然に治ってくれることを期待しています。

治らずに落ちてしまったら、それが寿命です。

今のところ餌食いはいいので、暫くは生きそうです。

水圧障害の魚は、鰾(うきぶくろ)が膨張してしまっているため、

常に浮き上がってしまいます。なので常に頭を下にして泳ぎます。

ダイビングでいえば、BCD内の空気が中性浮力よりも多く

常に浮上してしまうような状態です。

鰾が膨張するのは、深い水深にいる魚を釣り上げた際によくみられることで、

マダラハナダイも本来は水深40~200m付近にいるので、

採集時に浮上する際、浮上速度が速かったために鰾内の空気の排出が間に合わず

水圧障害にかかってしまったのです。

(ここで言う魚の水圧障害は、人間において血中に気泡が生じて起こる減圧症とは意味が違います。)

魚の浮き袋は空気の排出が超遅いBCDみたいなものなのです。

下に泳ぎ疲れたら支えになるライブロックの陰で休みます。

表情が「ふぅー疲れた」みたいです。

泳ぎは下手ですが、餌食いは良好で人工餌も口に入る大きさなら何でも食べます。

高価な魚ですが、飼育難易度はそこまで高くありません。

詳しくは、今後更新する飼育各論をご覧ください。

ウミケムシ

夜にふと照明をつけてアワサンゴの下あたりを覗くと、

ムカデみたいなキモイ奴がいました。

ウミケムシは、水槽で大発生することがあり厄介な生物ですが、

ゴカイの仲間なので、底砂の掃除には一役買ってくれます。

大量発生した場合は生物兵器(チェルモバタフライ等)を投入するか

罠をしかけて捕るしかありません。

ケムシということもあり、毒があり刺されるとかなり痛みます。

いまのところ一個体しか見ていないので、静観してよさそうです。

ソメワケヤッコは飼育5ヶ月目に入りました。

大きな病気もしておらず、非常に丈夫な個体です。

最近は東上にもケンカを売るようになり

あだ名は「ガン見ヤッコ」です。

こちらは暴君セナキルリスズメダイ。

混泳させているソメワケもかなりの暴君なので、

ケンカではむしろセナキがいつも折れています。

普段はお互い無関心ですが、ソメワケが無性にセナキにイラつくことが

あるらしく、たまに追っかけまわされています。

うちにいる魚は、キンハナ♂といいマダラといい気性が荒い魚ばかりです。

弱い魚入れられないので必然的にそうなってしまうんですけど…

琵琶湖バレイ桜ツー

4月に入り、桜の季節になりました。

今回はNM氏と共に琵琶湖畔にあるスキー場

琵琶湖バレイに花見ツーリングに行って参りました。

今回のルートは奈良市街からR24、R307、京都R783、R422、湖畔道路、

R161を経由し、道の駅藤樹の里あどがわに寄り、琵琶湖バレイに向かいます。

石山寺付近の様子。満開に咲いています。

通り過ぎただけですが石山寺や京阪石山駅の桜もいい感じに綺麗でした

道の駅藤樹の里あどがわにて、本格的にシーズン到来といった感じです。

ゴールドウイングと比べたら東上のバイクは原付レベルに見えます。

道の駅で昼飯を食べます。

道の駅藤樹の里あどがわ名物、うおさいのとんちゃん定食を頂きました。

「とんちゃん」ですが豚ではなく、鶏肉を赤味噌に漬けて焼いたものです。

とんちゃんも美味しいですが、他にも様々なメニューがあります。

うおさい

営業時間

4月~8月末 10:00~19:00

9月~3月末 10:00~18:00

TEL 0740-32-1602

高島市安曇川町青柳1162-1道の駅 藤樹の里あどがわ 内

昼飯を食べ、さらにバイクを走らせ琵琶湖バレイに到着です。

ここは駐車場の上のほうですが、桜はまだ3分咲きでした。

下の駐車場は8分咲き~満開と言った感じです。

琵琶湖バレイは桜まつり開催中。平日なので人はまばら。

ロープウェイ(大人往復1900円)を使うと上まで行けますが、

桜が咲いていないどころか、頂上に雪が残っていたので乗らず。

桜をバックに一枚。

くつろぐNM氏。NM氏の車は手放す予定でしたが、

まだ乗り続けることになったそうです。海水魚採集の足があってよかった。

平日で駐車場は車一台止まっていなかったので、小回りの練習をしましたが、

まだフルロックターンは出来ませんでした。下手くそです。

写真は東上のバイクを借りて遊ぶNM氏。

NM氏も普通二輪免許を取得済みです。

琵琶湖方面を一望。春なので霞んでいます。

プチツーリングのつもりが、なんだかんだで200km近く走りました。

初めは100km走ったらケツが痛くなっていましたが今ではこのくらい余裕です。

今回はNM氏と共に琵琶湖畔にあるスキー場

琵琶湖バレイに花見ツーリングに行って参りました。

今回のルートは奈良市街からR24、R307、京都R783、R422、湖畔道路、

R161を経由し、道の駅藤樹の里あどがわに寄り、琵琶湖バレイに向かいます。

石山寺付近の様子。満開に咲いています。

通り過ぎただけですが石山寺や京阪石山駅の桜もいい感じに綺麗でした

道の駅藤樹の里あどがわにて、本格的にシーズン到来といった感じです。

ゴールドウイングと比べたら東上のバイクは原付レベルに見えます。

道の駅で昼飯を食べます。

道の駅藤樹の里あどがわ名物、うおさいのとんちゃん定食を頂きました。

「とんちゃん」ですが豚ではなく、鶏肉を赤味噌に漬けて焼いたものです。

とんちゃんも美味しいですが、他にも様々なメニューがあります。

うおさい

営業時間

4月~8月末 10:00~19:00

9月~3月末 10:00~18:00

TEL 0740-32-1602

高島市安曇川町青柳1162-1道の駅 藤樹の里あどがわ 内

昼飯を食べ、さらにバイクを走らせ琵琶湖バレイに到着です。

ここは駐車場の上のほうですが、桜はまだ3分咲きでした。

下の駐車場は8分咲き~満開と言った感じです。

琵琶湖バレイは桜まつり開催中。平日なので人はまばら。

ロープウェイ(大人往復1900円)を使うと上まで行けますが、

桜が咲いていないどころか、頂上に雪が残っていたので乗らず。

桜をバックに一枚。

くつろぐNM氏。NM氏の車は手放す予定でしたが、

まだ乗り続けることになったそうです。海水魚採集の足があってよかった。

平日で駐車場は車一台止まっていなかったので、小回りの練習をしましたが、

まだフルロックターンは出来ませんでした。下手くそです。

写真は東上のバイクを借りて遊ぶNM氏。

NM氏も普通二輪免許を取得済みです。

琵琶湖方面を一望。春なので霞んでいます。

プチツーリングのつもりが、なんだかんだで200km近く走りました。

初めは100km走ったらケツが痛くなっていましたが今ではこのくらい余裕です。

SNS×うみのおさかな

Contents

Category

Recent Posts

(06/14)

(01/29)

(11/29)

(11/13)

(09/18)

(08/23)

(01/18)

(09/02)

(08/17)

(08/14)

Profile

Archive

Links

1.023world

海洋の仕組み・細菌や微生物から学ぶマリンアクアリウムと、関連する自作器具の制作方法の公開、ヤドカリ検定・ヤドカリ図鑑のヤドカリパーク、その他関連リンクも満載。

近畿大学水族環境学研究室

東上の母校である近畿大学農学部の研究室です。海水養殖における白点病の原因であるC.irritansについて研究をしています。白点病に関する記事の参考文献とさせていただきました。

Chatan`s Blog

韓国で海水魚採集をされているChatanさんのブログです。日本で採集される魚種の紹介の記事で、当サイトの写真を採用していただきました。外国にも海水魚採集の文化があるとは驚きです。

【金魚の飼い方】初心者向け飼育方法と金魚の種類をご紹介

金魚の飼育方法と、種類について解説をしているサイトです。淡水魚飼育は金魚に始まりますが、金魚に終わるとも言います。淡水魚飼育の基礎を学んでみては。

About Link

当ブログはリンクフリーです。相互リンクをご希望のサイト様は、コメント欄またはmb86hh65ml☆gmail.comにご連絡ください(スパム対策のため@を☆に変えてあります)。たくさんのリンクお待ちしております。

Comments

[10/01 ヤドカリ三郎]

[04/18 uzumaki]

[07/28 rad]

[07/18 NONAME]

[05/09 bob]

[03/27 takosuke]

[11/02 川前 よしゆき]

[04/06 MF]

[12/16 らんぱぱ]

[09/14 なみほ]